糸つむぎ(中島広秋氏画)

すでに前章の第一節において、『新編武蔵風土記稿』の記載を通して若干触れておいたが、水利に恵まれない武蔵野台地上に立地していた昭島のいずれの旧村落にあっても、村民の生活を支えていた生業は、陸稲・麦・蕎麦・芋などを主要作物とした畑作農業であった。従って当然のことながら、各村々に見る伝統的な村落生活も、そうした畑作農業をその基調とするものであり、村民の年間の生活型(パターン)もまた畑作農業の生産暦に基づくものであった。そしてそれらの農耕活動の折目々々には、農事に関するさまざまな年中行事(例えば後述する「農アガリ正月」とか「ドジョーガイ」の行事など。第五章参照)が組み込まれていたし、また信仰生活の面でも、農作物の豊穰を祈って、榛名講や御岳講などの農業と結びついた宗教的講集団が組織編成されるなど、村民の伝統的な生活文化の諸側面において農耕文化の色彩が強くうちだされているのである。

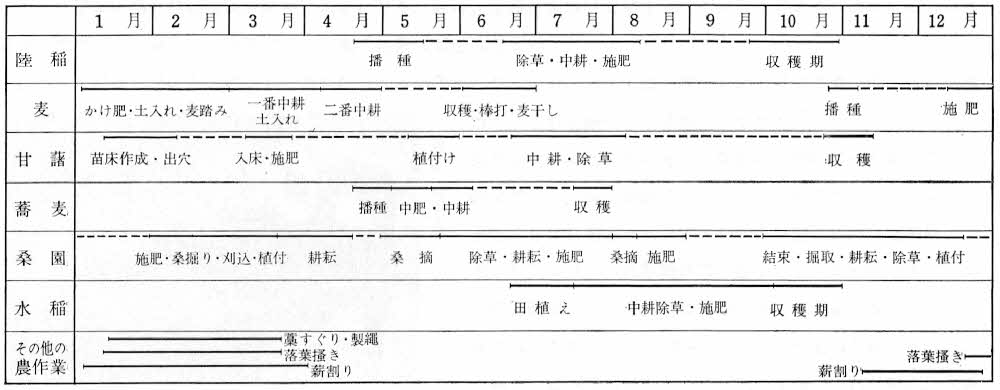

第1表は、昭島市史資料編「民俗資料としての『農事日誌』」において取りあげた、榎本亀太郎筆による大正二~四年の三年間にわたる克明な『農事日誌』をもとにして作成した畑作農業の生産暦である。この表を参考としながら、専ら畑作農業を生業の主体として営んでいた村民達が、年間を通して如何なる生活周期を送っていたかを眺めてみることにしよう。

第1表 農耕生産暦

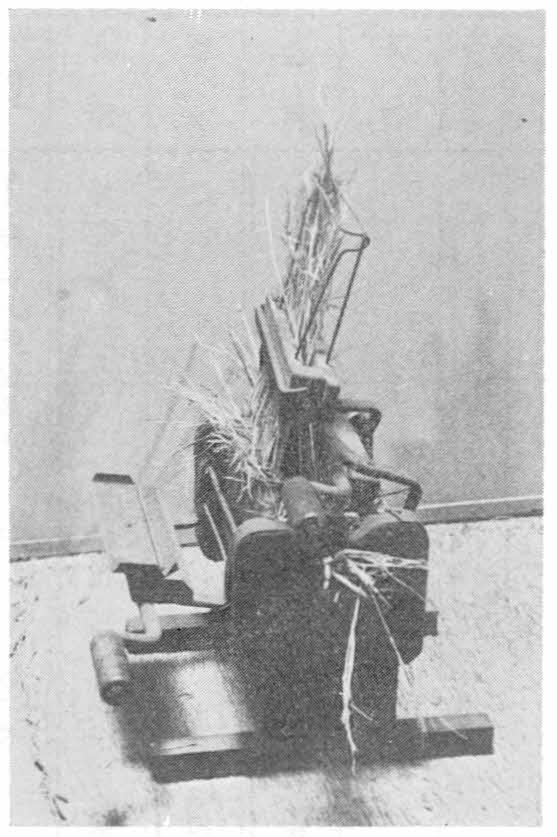

一月から二月にかけては、農閑期にあたる時期であり、畑の肥料としての堆肥の原料である落葉を掻き集める仕事や、各種の農作業に使用する繩をつくるための藁すぐりや製繩の仕事が行われる。落葉掻きは、屋敷の周囲だけでなく、村の北側に広がる雑木林に赴いて行われた。藁すぐりや繩ないの仕事は、とくに養蚕が盛んであった明治後期から昭和初期には、農閑期の大切な作業であった。蚕が上簇して繭をつくる場所となる「まぶし(簇)」は、戦後ボール紙製の「回転まぶし」が普及するまですべて藁を「まぶし折り機」で波形に折って作られた。その藁製の簇を作る作業も農閑期に行われるものであった。従って藁すぐりは製繩のための作業ばかりでなく、簇作りのためのものでもあったのである。

養蚕具 簇折り機

また、農閑期のもう一つの大切な作業として、風呂、炊事或いは囲炉裏(ヒジロと称す)に使う薪を割る作業があった。

農閑期と言えども、この時期にまったく畑作業がなかったわけではない。この時期には、前年の一〇月下旬から一一月上旬にかけて播種した大麦・小麦の麦類に対し、追肥をし、土入れをし、また麦踏みをするなどの世話をしなくてはならなかった。またそれに加えて薩摩芋の苗床作りや種芋の室出しといった作業もこの時期に行われる。

三月から四月にかけての時期は、畑作業も段々と忙しくなる。まず麦の一番中耕が三月中に行われ、四月には二番中耕が行われる。また三月中頃には、甘藷の苗床入れが行われる。

そして四月下旬には陸稲及び蕎麦の種蒔きがはじまる。陸稲の播種は五月中旬ころまで行われることもある。また蕎麦については播種後五月中に施肥・中耕を行っておく。

さて六月に入ると、その月一杯麦の刈り入れ、麦干し、棒打ちの一連の作業が行われる。麦刈りは梅雨の時期にあたるため、天候の影響をうけて、芽が出てしまい売り物にならなくなったこともしばしばあった。養蚕の盛んな時代には、後で述べるように麦刈りの時期が丁度春蚕(ハルゴ)が上簇し繭をつくる時期にあたるため、養蚕の方に労働力が注がれてしまうので、麦刈りに総力を入れられなかったという。そのため、刈り穫った麦はそのまま畠に積んでおき、麦扱きをする暇もなかったので、穂先きだけを切りとって屋敷に運び、天気の良い日に庭に莚をひろげ、家人や親類の者などの手助けをかりたりして棒打ちによる脱穀作業を行ったという。

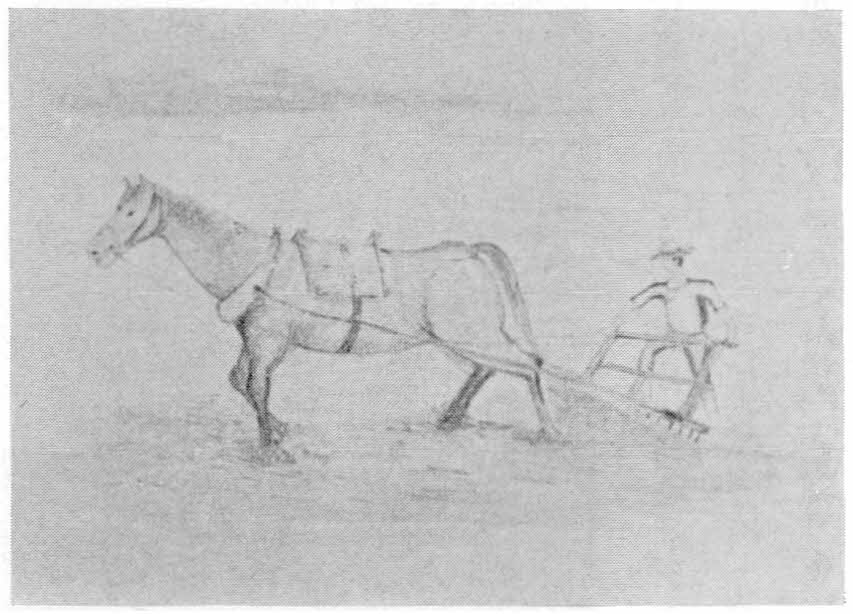

麦刈りが終わり、麦を作っていた畠があくと、六月末から七月にかけてその畠を利用して田植えが始められる。大体田植えはお盆前に終らせるのが普通であった。田の耕耘は、初め馬を使用していた。村には馬が少なく、南多摩の稲城市あたりから借りてきたりした時代もあったということである。昭和の初期には、耕耘馬の借り賃は、一〇日間借りて一段につき三円五〇銭ぐらいであったという。但しその場合馬の飼料や道具などは自分持ちであった。馬の世話は、ちゃんと馬喰がいてこれにあたっていたと言うことである。

(中神町 川島新作氏画)

農作業の様子

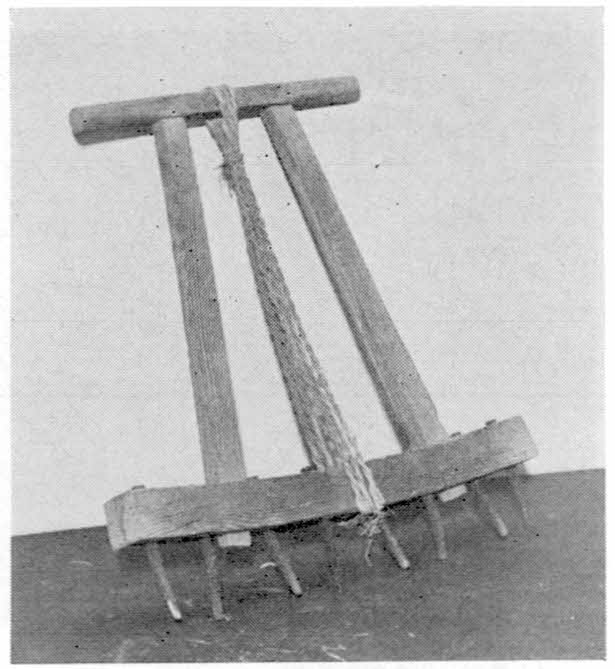

マンガ(農耕具)

田植えが終了した際には、「農アガリ正月」(福島)とか「田アガリ正月」(郷地)、「マンガ洗イノ祝」(上川原)、などと称してお祝いをする風習が市域において一般的にみられる。通常「三日正月(ミッカショウガツ)」とも言われる如く、田植が終って三日間休みをとり、農作業を行わない。またこの日には、赤飯(あづき粥)を炊いたり、アンコロ餅を作って祝う。福島ではその日には一家の主人は、稲が浮いてしまうからと言って風呂に入らないと言う。

七月から八月は、田植の外に陸稲や甘藷の中耕除草及び施肥といった仕事がある。また、四月に種蒔きをした蕎麦の刈り穫りが七月中~下旬に行われるのである。

九月の末から一〇月にかけては、陸稲及び水稲の収穫の時期にあたる。稲刈りが終わった際には、「鎌洗イ」の行事を行ったと言う(郷地)。稲刈り後一〇月下旬には稲扱き、脱穀の作業が続いて行われる。また、一〇月下旬には、稲を作ったあとの田畑に、麦を蒔く。麦は大麦・小麦がつくられるが、小麦が商品化したのは昭和初期頃からであり、それ以前は殆んどが大麦であったと言うことである。麦蒔きが終わると、「ドジョー粥(ガイ)」と称される料理をつくり、家人皆でこれを食べて祝う風習が、市域各村において一般的に見られる。ドジョー粥とは、どじょうに似た形の短いウドンを打ち、これをあづき粥の中に入れ、塩と醤油で味つけしたものである。

一〇月から一一月初旬にかけての稲の収穫や麦蒔きの仕事が終ると、農作業も一段落し、一一月中頃から農閑期に入る。しかしこの時期には、翌年につづく薪割りの仕事や落葉掻きといった仕事、或いは麦の施肥といった畑仕事があり、農閑期と言えどもまったく農作業から解放されるということではなかったのである。

以上見てきた農耕の生活周期からも知れる通り、一見のどかな印象を受けるかつての村落生活も、生計活動の面から見れば、各種の農作業が重複し或いは絶え間なく連続する極めて忙しくかつ厳しいものであったのである。

さらに明治中期以降昭和初期に至る時期は、折からの養蚕業の普及盛行により、村民の生活は益々過酷なものとなったのであった。

第1表に示されている桑園(註一)における桑樹の栽培は、とりわけ養蚕の盛行につれて農作業の中で大きなウエイトを占めるに至ったものである。蚕の飼料となる桑の木の葉を大量に得ねばならなかったので、桑樹の手入れは年間を通じてとくに入念に行わねばならず、施肥、耕耘、中耕除草(註二)、古木の掘り取り、苗木の植付け、桑樹の結束といった各種の作業が、他の農作業と並行して一年中行われたのであった。

桑樹は、養蚕の開始期には天然の山桑が使用されていたが、その後十文字、カンラ、一平、御所といった優良品種が導入されて、良い桑の葉を飼料として使用できるようになった(註三)。桑の苗木は砂川村(現、立川市砂川町)に買いに行くことが多かったが、蚕の飼育がさかんな時期には、一週間程日を限って各村に桑の市がたつこともあった。

さて養蚕業であるが、さきにも引用した『新編武蔵風土記稿』の拝島村の条にもある如く、江戸時代から一部地域では行われていたようである。

市域全域においてそうした養蚕業が爆発的に盛行するようになったのは明治中期以降のことであった。こうした養蚕業の普及盛行は、昭島地方だけに限らず、関東一円の畑作地帯全般においてみられた一般的傾向であった。遍く知られているとおり、わが国の養蚕業は、江戸時代末の開港当時のヨーロッパの養蚕業が、蚕の流行病の一つである微粒子病の蔓延により全滅に近い大打撃を被ったことが原因し、一躍日本製の生糸や蚕卵紙が注目を浴びるようになって、開港後の貿易開始頭初からそれらの蚕業生産物が輸出品目の大半を占めるに至って、急速な発展を遂げたのであった。

とりわけ水田に恵まれぬ関東から中部地方にかけての畑作農村地帯では、養蚕業によって多くの現金収入を得ることができるため、養蚕を志す農家が急増し、ここに関東一円から中部地方にかけての一大養蚕地帯が形成されるに至ったのであった。

市域の各農村も例外でなく、明治に入り次第に養蚕を志す農家がふえ、伝統的な農耕生活も、養蚕をその主体とするものへと大きな変貌を遂げることとなったのである。

市域の養蚕農家の大半は、蚕を飼育し、繭をつくらせ、その繭を製糸工場に出荷して収入を得るものであったが(註四)、繭から発蛾させ、これを交尾させて蚕種紙(「タネガミ」と言う)を製造するいわゆる「タネ(蚕種)屋」を営む者もあった。例えば拝島では、早野・小山・榎本の三軒の蚕種屋があり、また中神では西川製糸が蚕種紙を扱っていた他、五~六軒の蚕種屋があった。また宮沢はとくに蚕種屋が多く、繭を出荷する養蚕農家の方が少なかった。

蚕種業は、養蚕農家よりも商業的色彩が濃厚なものであり、村内の養蚕技術の優れた農家に委託して製種をしてもらったり、或いは各種の養蚕用具を仕入れてきて、それを養蚕農家に小売りするといった商業的活動をも併せ行っている場合もあった。また春蚕にはじまり、夏蚕・秋蚕、晩秋蚕と、一年に四度の製種を行い、冷凍にした蚕種紙を近隣の各所へ配布販売する商業活動を行い収入を得るのであった。市史資料編で取り上げた拝島村の「大黒印榎本蚕種製造所・豊成館」の館主であった榎本亀太郎の残した大正二~四年の『農事日誌』には、蚕種紙を配布した地域が列挙されており、その記載によって当時の製種業者の商業圏とも言うべきものが知られるのである。同日誌に記載されている取引先は以下の如くである。

〔北多摩郡〕岸・三ツ木・原山(以上武蔵村山市)、奈良橋・芋窪(東大和市)、小平・小川(小平市)、野中(国分寺市)、小金井(小金井市)、西砂川(立川市)、車返・四ツ谷(府中市)、前沢(東久留米市)

〔西多摩郡〕福生・熊川・牛浜(福生市)、長岡・箱根ケ崎・不二山(瑞穂町)、河辺・柚木(青梅市)、羽村(羽村町)、牛沼・野辺(秋川市)、平井(日の出町)

〔埼玉県〕宮寺(入間市)、三ヶ島(所沢市)

以上の如く、その商業圏は、市域はもとより北多摩及び西多摩郡の全域に及ぶと言っても良い程広範囲にわたっていた。また、宮沢の製種業者の場合は、遠く神奈川県の厚木市や大和市の方面まで蚕種の販売に行っていたという。

こうした蚕種の製造及び繭の生産という養蚕業は、明治中期以降市域の殆んどの農家が先を争ってそれに従事するようになっていったのだが、その全盛期は、大正の末期から昭和初年にかけての時期であったと言われる。大正八年には繭は一貫目一二円という高値を示し、それ以降昭和に至るまで若干の変動はあったが例年一〇円前後と好景気が続いた。しかし昭和五年にはそれまで高値を示していた繭価は急激に下落し、最高の値で五円三〇銭であり、最低の値は四円七~八〇銭となり、多くの養蚕農家が借金をかかえることとなり、それ以降次第に養蚕農家は姿を消してゆき、日支事変などの社会的な事情も加わり、昭和一〇年代には養蚕を継続して行う農家は数える程度となり、養蚕業は衰退の一途を辿っていったのである。(養蚕の衰退と前後して、薩摩芋の栽培が流行した。それまでの桑園をつぶして、商品作物として現金収入の期待できる薩摩芋畑が作られた。)

さて最後に養蚕業の年間の活動周期について述べてこの節をしめくくることにしよう。

第2表は、先述の『農事日誌』をもとにして作成した養蚕の活動周期表である。この周期表に基づき、さらに土地の古老からの聞き取り資料を加えて、一年間の養蚕の仕事の内容を把えることとする。

第2表 養蚕活動の年周期

一月及び二月の農閑期には、既に述べたようにその年に使用する簇(まぶし)を作る簇折りの仕事が行われる。この族折りの仕事は、専ら男衆によって行われるものであった。

四月に入ると一〇日前後から四月末まで、いよいよ春蚕の飼育準備が始められ、次第に忙しい毎日となる。この飼育準備は、農閑期に製造した簇の日光乾燥にはじまり、ランプ・蚕網(蚕を新しい蚕座に移し変える作業の際に使用する)・給桑のための笊類・蚕箔(「エビラ」と一般的に称し、竹を組んだ長方形の蚕具であり、蚕棚に差し込んで使用する)・蚕筵などの諸種の蚕具を、多摩川などで水洗いし、さらにそれを天日乾燥させる作業があり、老若男女を問わず一家総出でこの準備作業にあたる。蚕具の清掃が終わると、今度は愈々蚕室の準備にとりかかる。まず蚕室に利用される室の煤払い掃除が行われ、蚕室に日光が入らぬように、また蚕室の温度を常時華氏七五~八〇度に保つために、蚕室を紙によって密閉目張りする「室堅め(ヘヤガタメ)」等の作業がなされ、室堅めが終わると室内や蚕具のホルマリン消毒が行われる。蚕室の目張りは専ら婦女子の行う仕事であった。人手が足りない場合には、村山方面に「蚕雇い(カイコヤトイ)」と称し、手伝いの娘を求人に行き、賃雇いで来てもらった。村山の女性は非常に良く働き、「嫁をもらうなら北方(キタカタ)(即ち村山方面)からもらえ」という俗言がある程であった。この蚕雇いは、蚕室の準備の際だけでなく、蚕児飼育の時或いは繭掻きなどの人手を多く用する際にも雇われた。

一通り養蚕の準備が終了すると、五月に入り愈々春蚕の飼育が開始される。春蚕の掃き立て(卵から孵化したばかりの二ミリ位の蟻蚕(ぎさん)-これをケゴ=毛蚕と言う-を毛蚕箒(ケゴボウキ)によって蚕卵紙から蚕座に掃き落とす作業)は、五月五日の節句の前後に行われるのが一般的であった。かつては暦を読んで掃き立ての日を定めたものであったが、後には製種業者が冷蔵庫で催青して日を計算するようになった。掃き立ての蟻量は、だいたい一軒で蚕卵紙十枚前後が普通であった。蚕卵紙一枚からは、平均六~七貫の繭が取れたと言う。

蚕児の飼育法は、養蚕開始頭初は、「棚飼い」または「天然飼い」と称される方法であったが、明治二〇年代に至って「温暖飼い」という新しい飼育法が普及した。温暖飼いとは、家の天井や襖等を目張りして、蚕室にきってある炉で炭をおこして室内を温めて飼う方法であり、とくに春蚕飼育の際になされたものであった。この方法では、先述した如く、蚕室の温度を一定に保たねばならなかったので、炭をくべることが大変な仕事であったと言う。

掃き立てが終り蚕が蚕座に入れられると、蚕児が上簇し繭をつくるまで最も忙しくかつ最も気をつかう蚕児飼育の時期に入る。蚕児は上簇するまでに間隔をおいて通常四回の脱皮を繰り返して成長する。この脱皮の期間を眠期(これを「トマル」と称す)と言い、一回目の眠期を一眠(或いは初眠)と言い、次いで二眠・三眠と称し、最後の四眠はとくに大眠と称されている。蚕児は眠期に入ると桑を食べることを止め、じっとしている。眠期と眠期の間が蚕児の摂食期にあたる。眠期からさめた(これを「オキル」と言う)蚕児は、再び旺盛な食欲を示し桑の葉を摂るのである。この摂食時期における給桑の作業(これを「クワクレ」とか「ウチックワ」と称す)が飼育期における最も大変な仕事であったのである。というのはクワクレは、蚕児の成長度や春蚕・夏蚕・秋蚕のちがいにより回数が異なるが、一日に平均四回行わねばならなかったからである。普通稚蚕期には一日五回、成長すると四回、四眠後ヒキル(成長極度に達した蚕の体がすきとうってくる状態を言う)ころには三回給桑せねばならなかったと言うことである。

畑から取って来た桑は、桑切り包丁で縦横に細かく切りきざみ、これを「クワクレブルイ」即ち給桑笊に入れ、蚕座の上からふるって与えた。この桑切りと給桑の仕事は、専ら婦女子や子供が担当したが、夜明けから深夜まで決められた給桑の時刻にこれを行わねばならなかったから、非常につらい仕事であった。だが、大正末期から昭和初年頃になって、桑を枝ごと与えて飼育することのできる条桑育という方法が普及して、桑葉を細かく切りきざむ必要がなくなったので、給桑作業は極めて楽なものとなったと言われる。

こうしたクワクレの作業が大変なものであれば、その桑を桑園より摘んでくる仕事もまた大変労力のいるものでもあった。桑葉は新鮮なものでなければならなかったから、給桑の都度桑畑へ出向いて行き、所定の量だけ桑葉を摘んでこなければならなかったのである。従って桑摘みの作業は、専ら男衆の仕事であった。春蚕飼育の場合には、枝ごと切って、それを大八車に積んで、或いは「ショイカゴ(背負い籠)」に入れて家に運んだ。それに対し夏蚕や秋蚕の場合は、「クワツメ」と称される指輪状になった刃部をもった爪型の葉切り具を指にさして、葉だけを摘んで家にもち帰った。この桑葉摘みには女性も加わってその作業を手伝った。クワツメを用いるのは、葉に傷をつけずにその新鮮さを保つためであった。

飼料として用いる桑葉は、朝露に濡れたり、雨に打たれたりしたものは、蚕室が湿って蚕に良くなかったので使用できなかった。従って梅雨期や夕立のあった後などは、給桑が出来ずに大変苦労したこともあったと言うことである。また遅霜のあった年は、桑の成長が遅れ、桑の葉が不足することもしばしばであった。

以上の桑摘みや給桑作業の他に、蚕児飼育期間中には、蚕児が眠期に入る前に蚕座の乾燥を促すために、焼いた籾殻や糠を蚕座にまき入れる「モミイレ(籾入れ)」の作業や、蚕座の清潔を保つために残桑や蚕糞を取り除く「除沙」の作業が、幾度も繰り返し行われた。

蚕児飼育の期間には、こうした幾種類もの作業が引切りなしに行われ、養蚕農家では、朝は三-四時から起きて給桑の用意をし、夜は一二時過ぎまで蚕児の世話をし、睡眠時間は三-四時間しかとれないといった、文字通り養蚕に明け暮れする毎日を送らねばならなかったのであった。

そうした厳しい労働を伴った春蚕の飼育も、五月一杯で終わり、五月末から六月初めの頃になると、大眠から覚めた蚕は熟蚕となり、愈々繭をつくる状態となり、「ヤトイコミ」即ち上簇の作業が開始される。ヤトイコミとは、蚕に繭を作らせるために、熟蚕を蚕座から簇に移しかえる作業を言う。この作業は六月初めから数日間をかけて行われる。この上簇がひととおり終ると、養蚕の仕事も一段落する。大きな養蚕農家や蚕種屋の中には、上簇がすっかり済んだ日の夜に、家人や雇用人を集めて飲食を共にする「上簇祝」というお祝いをするものもあった。

蚕が上簇し、繭をつくるまでの間の作業としては、上簇できない熟蚕を拾いあげて簇に入れてやる「ヒキヒロイ」や、上簇しても繭をつくらない蚕や病気の蚕(これらを「ヨタオコ=与太お蚕」と称す。役に立たない蚕児ということ)を簇から取り除く作業である「コモヌキ」等がある。上簇後のこれら一連の作業は、比較的労力のかからないものであったから、婦女子や子供の手によって行われるものであった。

上簇した蚕児は、五日間程で繭をつくりあげる。すべての蚕が繭をつくると、「繭カキ」の作業が女性によって行われる。この簇から繭を掻き取る作業をもって、養蚕の仕事が一応終わりを告げる。掻き取った繭は、村を回っている製糸場の「即座師(ソクザシ)」即ち繭の仲買人と交渉して、一貫目いくらとその値段を決め、即座師を通して売りに出した。

まゆかき(榎本武氏提供)

品質が悪かったり、繭にしみがついていたりして売りに出せない屑繭や、売りに出しても糸が節をつくると言って安値になってしまう玉繭(二匹の蚕が中に入って作った繭)は、専ら自家用として使われた。各農家では、そうした繭から、繭掻き後に座繰りなどの方法で糸を取り、その糸を村の撚り屋にもってゆき撚ってもらった。そして冬の農閑期に、女衆が、それらの糸を材料として機を織り、自家用の着物を作った。

春蚕の繭掻きや糸取りは、大体六月中旬で終了する。一方蚕種の場合は、六月一杯製種の作業が行われる。春蚕の繭からの発蛾は、六月中旬頃であり、発蛾後成虫による種つけが框製(わくせい)法によって六月一杯行われるのである。

七月に入るとすぐさま夏蚕の飼育準備が行われる。その作業内容は春蚕の場合と同様である。

七月中に飼育準備を済ませ、七月末から八月初めころ夏蚕の掃き立てが行われ、夏蚕の飼育期間に入る。春蚕の場合は掃き立てより上簇まで約三〇日前後かかるが、気温の高い八月に育てられる夏蚕、さらにはその後継続して行われる秋蚕及び晩秋蚕の場合は、約二〇日間と、一〇日間ばかり短い。しかし繭の値段は春蚕の方が良かったと言うことである。

八月一日前後に掃き立てられた夏蚕は、八月一五~二〇日頃にかけて上簇する。そして上簇後九月の初めまでの約一〇日間に繭掃きや糸取り、或いは製種の作業が行われる。

夏蚕がすっかり上簇し、製繭期間に入ると、それまで使用していた蚕座が空くので、すぐさま秋蚕の掃き立てが行われる。従って夏蚕の繭掻きなどの作業と並行して秋蚕の飼育が行われるのであった。秋蚕の飼育は九月十日前後まで行われ、秋蚕が上簇し終ると、蚕座蚕室を空ける間もなく晩秋蚕の掃き立て飼育がはじめられるのであった。晩秋蚕の飼育は、九月一杯をかけて行われ、一〇月上旬に上簇し、製繭に入り、一〇月一〇日前後にきれいに繭が出来あがり、繭掻きが行われることとなる。

この晩秋蚕の繭掻き製種をもって、一年間の養蚕の仕事は一応結了するのである。

このように八月から一〇月中旬までの期間は、夏・秋・晩秋蚕の飼育製繭が、手を休める暇もなく連続して行われ、非常に忙しい日々が続いたのであった。そしてそれらの養蚕の仕事の合間には、さきに述べて来たところのさまざまな畑作業が組み込まれていたのであって、養蚕業の衰退している今日では想像もつかぬ程、当時の農耕生活は忙しくまた過酷なものであったと言うことができよう。

註補

一 養蚕の流行に伴って、桑畑が急増した。通常養蚕農家では四~五反から一町ほど桑園を作っていた。さらに後述する蚕種家の場合は、一般の養蚕農家よりも多く、一町五反以上の桑畑が必要であったということである。

二 桑園の中耕除草は、一年間に六-七回行われた。「クワンボー(桑棒)」と称する万能の農具一つで、春に一度、さらに梅雨時、春蚕飼育終了後、土用の頃、九月中、十一月中に、それぞれ一度づつ行われた。

三 このうち十文字、市平、御所が一般的に多く栽培された。また昭和に入ると、ネズミ返しや一の瀬といった優良な改良品種が出まわったということである。

四 養蚕業の盛行していた時期の市域においては、西川、小池、乙幡、神山、榎本などの製糸場があった。