木綿ものは丈夫なので仕事着や普段着に最適な衣料として使用され、多くは青梅・村山方面の行商人から木綿糸を買い入れて、自分の家で縞や絣に織り上げ、また、木綿の布地を買い求めて着物に仕立てていた。所謂、「村山がすり」が一般的であった。

絹ものは養蚕との関係から古い時代より衣料として使用されていた。特に、明治以降、関東一円の畑作地域に養蚕業が盛行し、市内では大正末期から昭和にかけて最盛期を迎えていたように、養蚕製種の仕事が日常生活の全般を占めるほどであったので、「クズマユ」から糸をとり、着物の衣料として使用していた。クズマユからとった糸は撚り屋に撚ってもらい、木綿を横糸に絹を縦糸にして織り上げた布地を紺屋に出して、細まかい柄に染めてもらうのが普通で、カベ・チリメン・平絹などと呼んでいたが、余り丈夫ではなかったようである。柄は地味で目立たないものが多く、殆んどが紺屋に染めにだしているが、大正一〇年頃で並の柄ならば一反三円程度であり、良い柄になると五円程度の染め代であった。

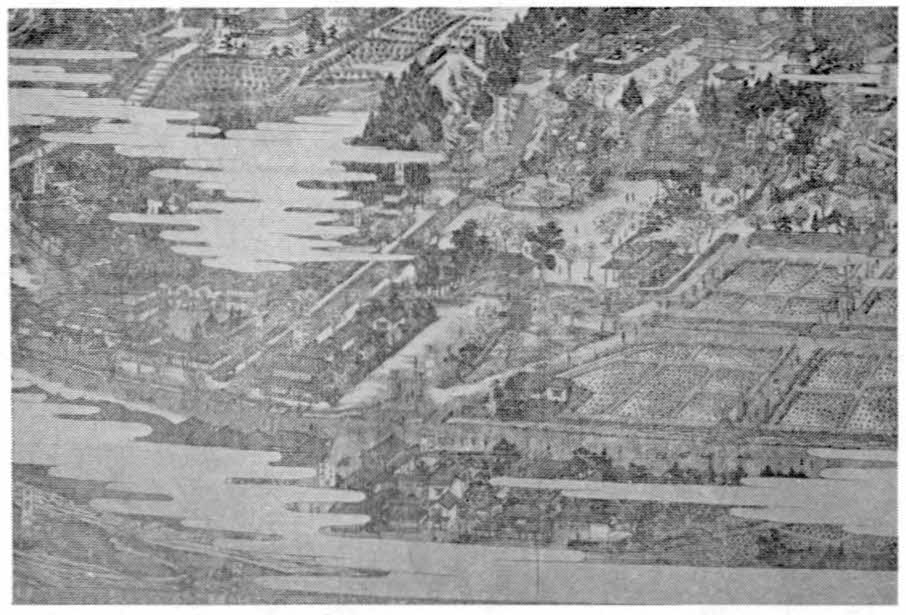

市内では養蚕製種の仕事が盛んであったので、各地域には撚り糸業を営む家が何軒かあり、各家では手づくりの着物のために、この撚り糸屋を利用していた。明治三七年に榎本久忠氏によって描がかれた拝島村の地図や明治三一年版の『密厳院 浄土寺真景全図』によれば、宿の中央に玉川上水の分水--拝島分水--が流れていて、数ケ所に直径七尺程度の水車が設置され、この水車を利用して撚り糸業を営んでいた。拝島分水は大正初期に宿の両側に区分されるが、撚り糸業者は引続き営業していたようである。大正八、九年の『拝島村役場会議録』には撚糸業が他の業者よりも比較的多く、六戸と記されているが、それだけの需要があったことを示していよう。

明治期の拝島村。左端に水車が見える(密厳院浄土寺真景全図の部分)

また、一時期には「拝島チリメン」が生産され、廉価で良く売れたようで銘柄となったが、木綿を横糸に使用していたので余り丈夫ではなく、大正初年頃には生産が中止された。