拝島の稲荷講は各宿に組織されている講中がそのまま稲荷講の成員となるので、全戸がこれに所属していた。特に、拝島の上宿には上、下の二つにわかれて稲荷講があり、初午の日には講中の各家が宿となり、お日待ちがあった。豊川稲荷神社の掛軸を床の間に掛け盛大に行われていた。お日待ちの経費は稲荷講のための稲荷面という講中共用の田畑があって、この田畑の収穫を換金して充当していた。

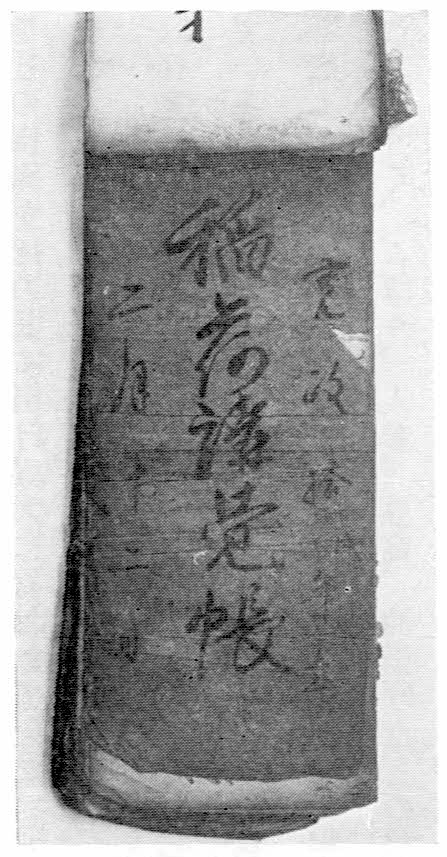

拝島の稲荷講の起源は比較的古く、明和五(一七六八)年の『稲荷講覚帳』(拝島上町道上稲荷講共有文書)が遺されている。また寛政一〇(一七九八)年の『稲荷講覚帳』もあり、一八世紀の後半に稲荷講が組織されていて、お日待ちをしていたことがわかる。寛政一〇年にはこの年の当番は久右衛門という人で、まぐろ、ひらめなどの魚やうど、こんにゃく、ごぼう、人参、豆腐、油揚げなどの品目が、支出明細として記されている。それ以後、明治、大正の時代を経過し、昭和三〇年に至るまでの稲荷講の覚書が遺されているが、一世紀半以上も年月が経過しているのに、お日待ちの時の御馳走には余り差異がない。長期間に亘って稲荷講が続けられていた理由の一つは共有の田畑を持っていたことであろう。

稲荷講覚帳