1.オカメジョレン、草かき

桑園の除草には、ジョレンばきという大変な作業がありました。

2.三本鍬、平鍬

これらの農具を使って桑園を耕起します。また堆肥をほどこす時、穴を掘った。

3.唐鍬、万能

桑をこいだり、新しく植えたりする時、植える穴を掘った。

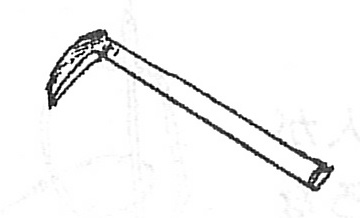

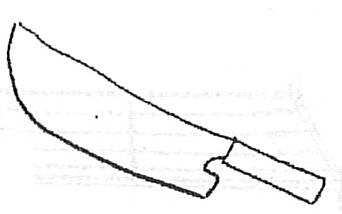

4.桑切り鎌

冬切りといって、2・3月ごろ、桑畑の桑条を切りとり、秋蚕用の桑園にするが、その時に用いる小型の鎌。春蚕は葉のついた桑を枝ごと切りとり、家に運んで、桑をこき落とす。小さい鎌だがよく切れた。

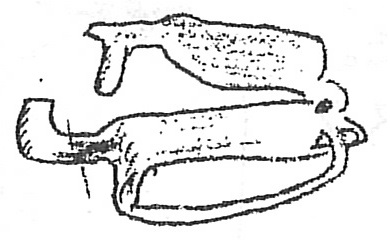

5.桑こき器

春蚕の枝についた桑の葉をこきとる。枝を左手に、桑こき器を右手に持ち、こしかけに座って作業をする。こいた桑は桑場、地下室等にためておく。

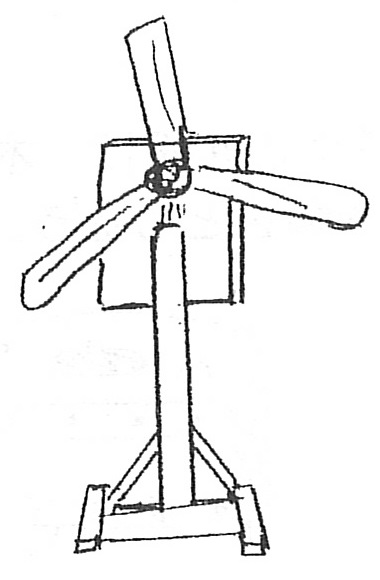

6.扇風機

雨などでぬれた桑の葉を枝ごと立てかけておき、扇風機のハンドルを回して風を送り、桑の葉を乾かす。(農用扇風機の併用)

7.桑つみ用の爪

右手の人指しゆびにはめて、一枚一枚、桑畑の桑の葉をつみとる。

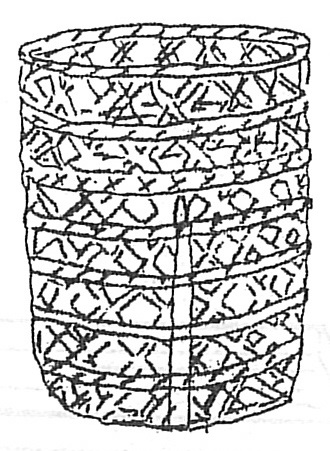

8.桑つみざる

肩から下げた桑つみざるに、つみとった桑を入れ、いっぱいになったら、八本ばさみという大かごに移し、車で家に運ぶ。給桑にも供用する。

9.八本ばさみ

桑つみのほか、くず掃き(落葉掃き)や繭の輸送の時などにも使用される、大きなかごである。(中型の桑つみかごもある)

10.桑切り包丁とまな板

江戸時代より大正初期ぐらいまで使われた。蚕が小さい時に、桑をきざんで与えるための包丁。

11.桑ぶるい

蚕の成長にあわせ、桑のきざみ方をかえる。ふるいもそのため大小がある。

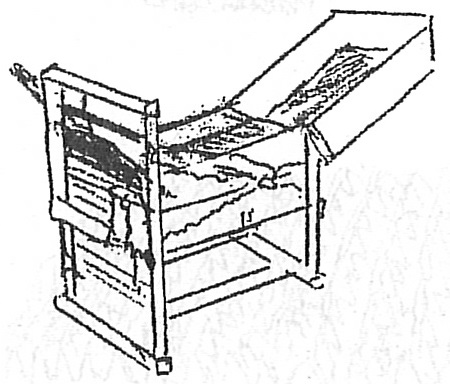

12.桑切り機械(数種あり)

明治時代末期ごろより、大規模な養蚕家で使われるようになった。箱の部分に桑をつめ、ハンドルを上下させるとベルトがまわり、桑を押しだし、きざむことができる。

13.給桑ざる

桑つみざると供用のものもあるが、稚蚕(小さい蚕)の給桑ざるは、しの製の小型のものである。

14.押し切り

条桑育の場合は蚕に桑を枝についたまま与える。蚕座からはみ出さないように一定の長さに押し切りを用いて切る。また桑条は農家にとって大切な燃料であり、条桑育でない場合の桑の枝を束のまま切って小屋に積みこんでおいた。