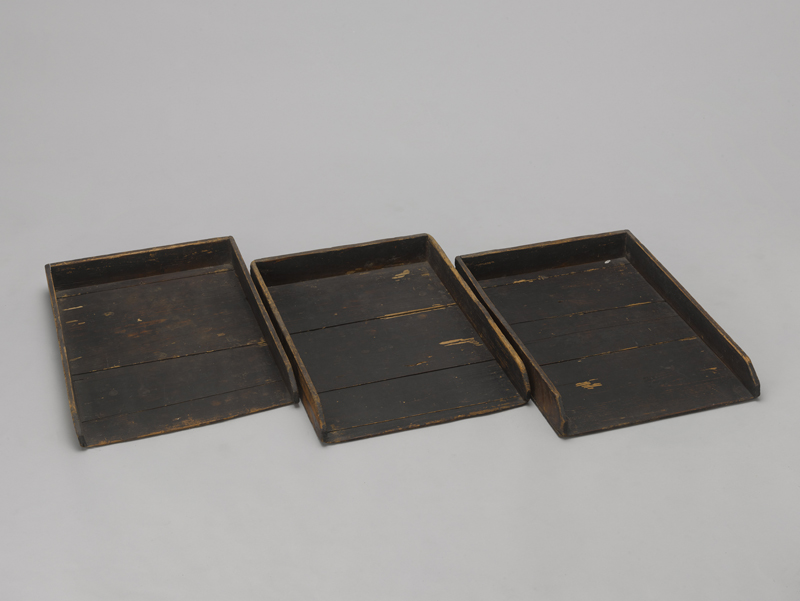

1.蚕盆

熟蚕(ヒキ、ヒキリ)を拾いとるお盆。古くは木製のものが中心だったが、大正、昭和期にはカルトン(紙製)やホーローびきの金属製のものも出てきた。

2.切りだめ

蚕が一度に大量にヒキル場合は、お盆に拾いとったものを、さらに切りだめに入れて、雇い(蔟に入れる作業)の室まで運んだ。

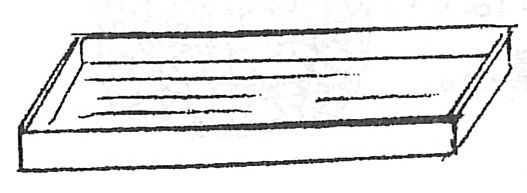

3.木このめ

このめの上に筵(むしろ)をしいて、縄網をのせ、さらに蔟をひろげて、ヒキリを入れる。足つきのこのめは10段ぐらいまで積上げ立体的にする。足のないこのめは差段にさす。4尺もの、6尺ものの2種類あった。

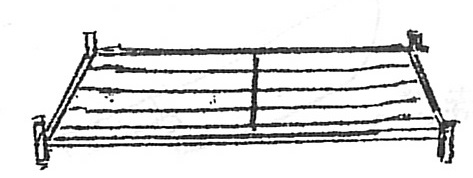

4.蔟(まぶし)

たて蔟(ボッチまぶし)はワラを半分のところで結び、折りまげて立てて使う。島田まぶしはワラを折り曲げて作る。大正初期までは簡単な道具で手で折り曲げて作った。それ以後、二角式まぶし折り器によって冬の間に作った。

むかで蔟はワラ縄に20cmほどに切ったワラをはさんだもの。以上は使いすて。千頭蔟は竹ヒゴに縄を用いたもので何回でも使えた。改良蔟は簡単な道具を使い自分で作った。千頭蔟に似ているが竹ヒゴはない。

回転蔟は戦後のもので収蔵はない。(この蔟の、繭はずし具のみ収蔵品あり)

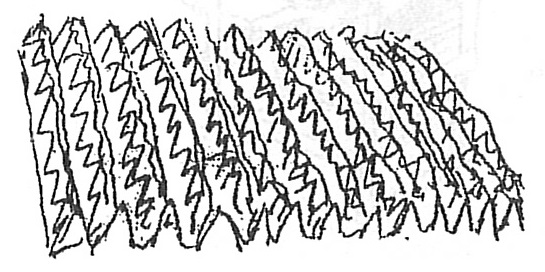

5.二角式蔟折り器.

大正時代に普及。ワラを中央にはさんで立て、ハンドルを交互に倒してワラを折って作る。1日250~300個ぐらい作れた。

6.改良蔟織り器

昭和10年代にはあったが、戦後(昭和25年ごろ)片倉製糸が配布して蔟を作らせた。