軽く作られている。古いざるに紙を貼ったまゆかき専用のざるをハリッカーと呼んだ。家の子供や近所の人までまゆかきをたのんだ。

2.毛羽とり器

蔟からかきとった繭には、まわりに毛羽やゴミがついているので、これをとり除くことが必要。手回し式や足踏式のもあった。(足踏式の収蔵品はない)

3.箕

毛羽をとった繭を袋に入れたり、このめにのせて乾燥させる時などに使われる。小さい紙製のものもある。

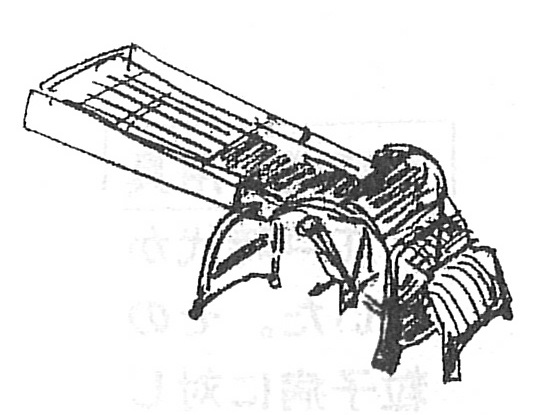

4.繭乾燥めかい

繭乾燥蔵に炭火をおこし、その棚に繭を入れためかいをのせた。乾燥により繭のカビ防止、蛹を殺し、糸ひきのため長く保存できるようにした。

5.繭蒸し器

小型、木製のせいろで蒸すこともあった。規模が大きくなると大型ブリキ製のものを用いる家もあった。目的は4に同じ。

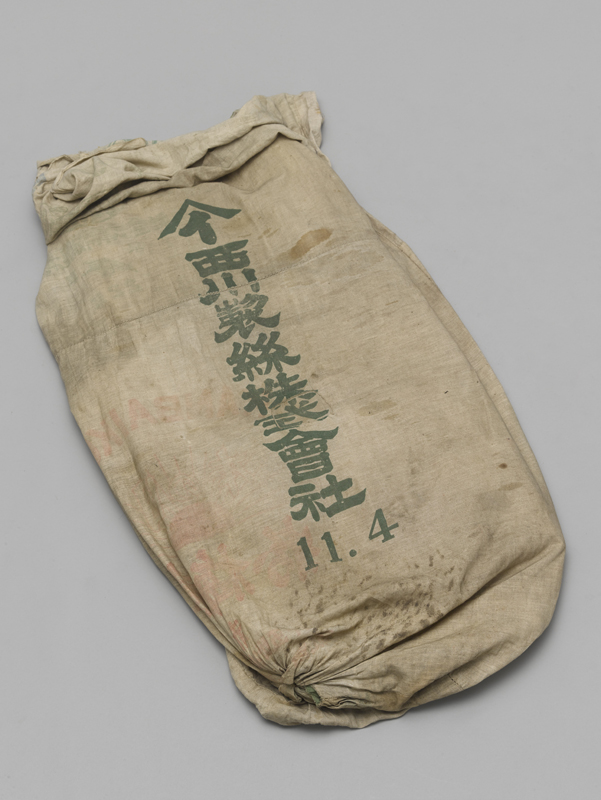

6.油箪(ゆたん)

繭を出荷する時に入れる布袋。製糸工場などでは繭の保管や移動の時に用いた。昭島では中神(現玉川町)の西川製糸工場を中心に、熊川(福生市)の森田製糸工場などへ出荷した。戦後は養蚕組合を通じ片倉製糸などへ向けられた。

7.繭枡

紙製で折りたたみ持ち歩く。即座師(そくざし)と呼ぶ糸繭商人が養蚕農家を回って買集める時に用いた。大正9年(1920年)頃まで繭の取引は枡で計った。

一石は繭で約十貫(37.5kg)。その後はすべて重量取引になった。

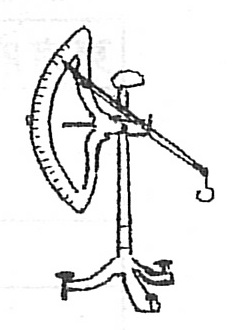

8.竿秤(絹ばかり)

即座師が腰に差して農家を回り、繭や生糸を買い付けた。

9.グラム秤(毛蚕(けご)秤)

蚕や粉末の薬剤の量を計るなど、目方の軽いものを正確に計るのに用いた。

10.台秤

これにも大小がある。小さいのは繭や生糸などを台にのせて計る。

11.生糸繊度検定器(繊度計)(きいとせんどけんていき(せんどけい))

生糸の重さを正確に計る精密な秤、蚕種屋、製糸工場などで用い一般の家では使わない。大正10年(1921年)より検定が開始された。

1デニールは450mの長さで0.05gのものをいう生糸の太さの単位。