関東ローム層に四層を区別するのは地層の堆積の間に大きな時間の間隙があったからである。それは何千年から何万年という単位の年数が推定されている。またローム層の堆積状態からみて、各ローム層の堆積期間には火山灰・軽石は連続して等速的に降下・堆積したと考えられる。最近C14法によるローム層の堆積年代の測定が進んでいる。町田洋の論文「南関東のテフロクロノロジー」によれば、立川ローム層の上限は一万~一・二万年前であり、立川ローム層と武蔵野ローム層の境界は三万年前と推定されている。また武蔵野ローム層と下末吉ローム層との境界は六万年前か七・五万~八万年前と推定されている。下末吉ローム層の堆積期間はながく、ほかの三つのローム層の堆積期間に匹敵することはその層の厚さからもわかる。下末吉ローム層面の年代は一三万年前と推定されている。

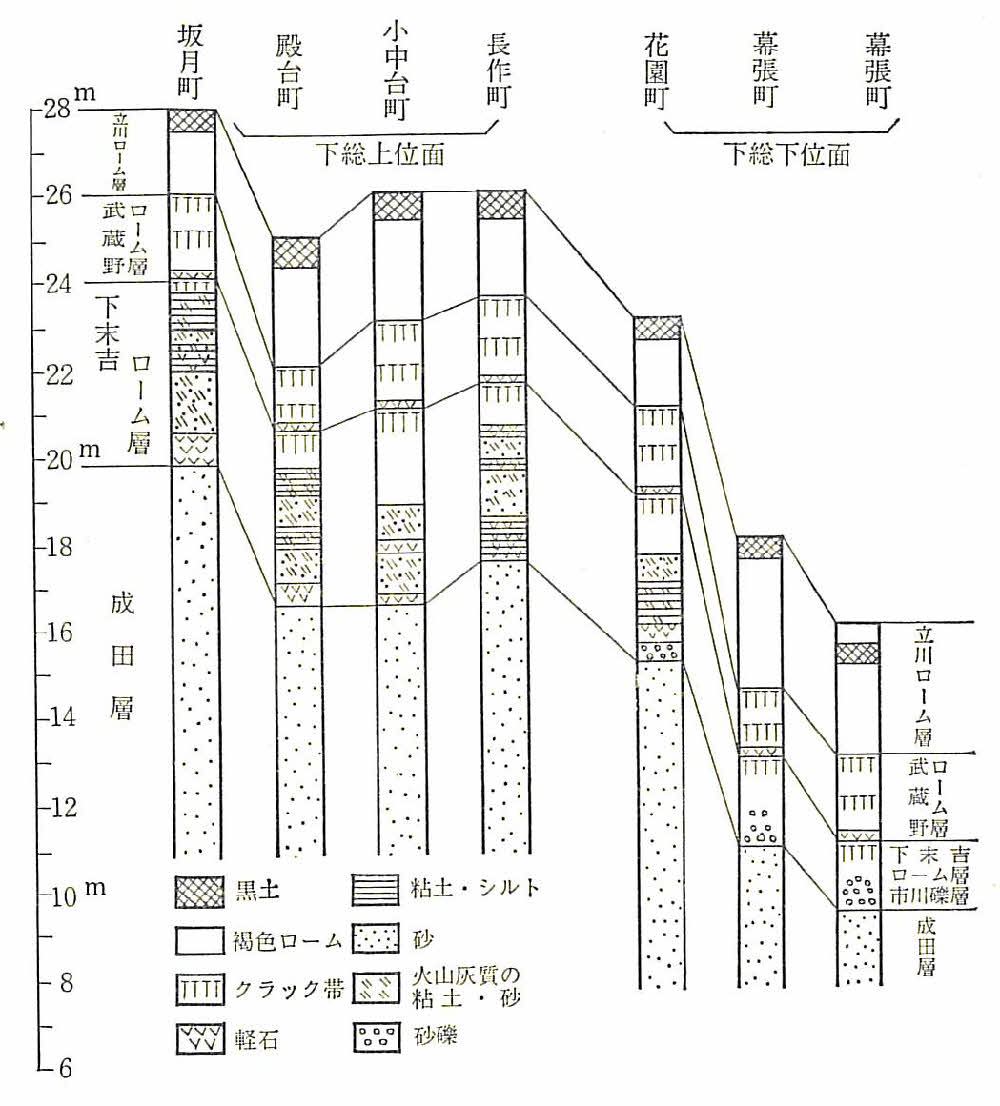

これらのローム層は台地面にいかに堆積しているかは一―六図の台地の柱状図によってわかる。下総上位面においては海成層の成田層の上に下末吉ローム層が整合にのっている。下末吉ローム層の下部は水中堆積相を示している。下総下位面は成田層の上に市川砂層とよぶ礫まじりの砂層が不整合にかさなる。この市川砂層の上に下末吉ローム層が整合にかさなっている。市川砂層は海浜性の砂礫で海蝕台地であったころのものである。下総上位面と下総下位面には、関東ローム層が下末吉ローム・武蔵野ローム・立川ロームの三層が堆積している。しかし下総下位面には下末吉ローム層の堆積がうすい。下総下位面は下末吉ロームが堆積する過程にしだいに陸化したものである。千葉段丘は第一段丘がよく発達しているが、第二段丘は沖積層の下に埋没して露頭がすくないのでよくわからない。千葉第一段丘は、都川沿いでは、成田層と不整合に砂礫層がのっている。これを千葉段丘砂礫といって小河川のもたらした堆積物である。この上に武蔵野ローム層が整合にかさなり、その上の立川ローム層とは不整合にかさなる。千葉第二段丘は成田層の上にうすい千葉段丘礫があり、立川ローム層だけがその上に堆積している。したがって千葉第一段丘の形成時期は下末吉ローム層と武蔵野ローム層の堆積期の中間にあたる。千葉第二段丘の形成時期は武蔵野ローム層の堆積が終わってからである。千葉段丘の形成時期の海面は現在の海面よりはるかに低く、この海面に流れこむ河川によって段丘はつくられ、河谷は深くほりさげられた。その後の沖積世の海面上昇によってこれらの河谷は溺れ谷となり、沖積層が形成され、千葉第二段丘は沖積層の下に埋没した。

1―6図 千葉市の下総台地の柱状図(杉原重夫による)