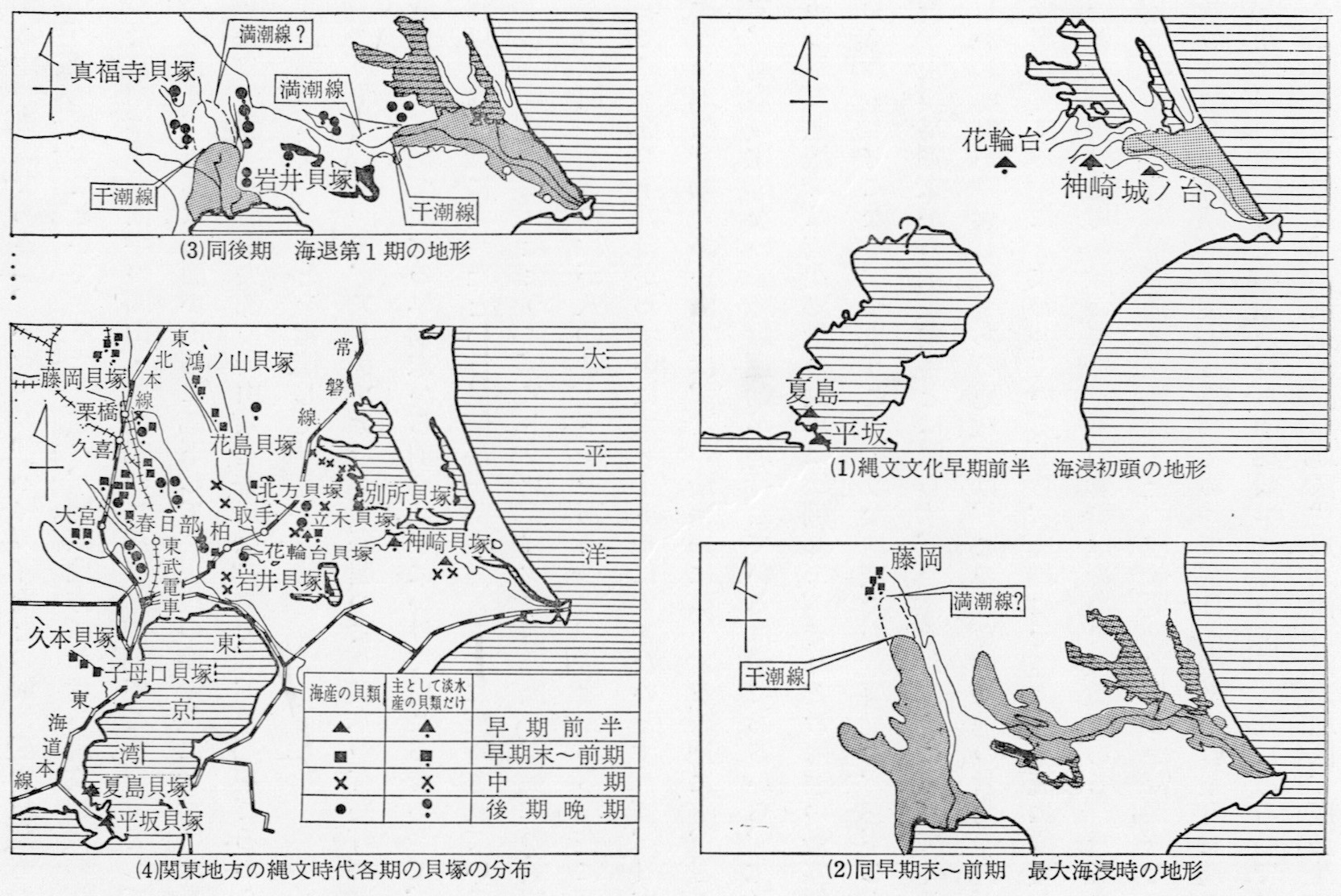

そこで、有楽町海進海退の時期に、縄文文化期の漁民が、現在のどこに貝塚をのこし、その当時の海岸線がどのような状態であり、そこに棲む魚貝類がどんなものであったかを、具体的にとらえようとする研究が、明治十二年のジョン・ミルン以来行われているが、特に大正十五年の東木竜七、昭和八年の甲野勇、十六年以後の酒詰仲男、十八年以後の江坂輝弥らによって推進された。東木は『石器時代人民遺物地名表』(第五版)によって、関東地方における縄文時代の貝塚分布を地図の上に記入し、これを参考として当時の水陸分布図を作製した。それによると、東京湾の最も奥は埼玉県栗橋付近である(これを奥東京湾と呼ぶ)。また鹿島湾では、茨城県下妻の少し手前まで海が入り込んでいる。江坂輝弥によれば、「東京湾の最奥の貝塚は群馬、栃木、茨城三県の県境の相接する茨城県猿島付近から、栃木県下都賀郡藤岡町、群馬県邑楽郡海老瀬村付近、栃木県赤麻遊水地周辺に散在している。この中でも藤岡町篠山貝塚は奥地のものとしてはかなりの大貝塚で、ヤマトシジミが貝層のほとんどを占めるけれども、ハマグリ、マガキ、ハイガイ、アカニシなども認められ、当時この地が東京湾の最奥部をなし、この付近が多くの河川の河口をなしていたことを物語っている。この篠山貝塚は前期の関山式の貝塚であり、付近には野木村野渡貝塚(黒浜式)、群馬県邑楽郡伊奈村板倉貝塚(関山式)などともに、藤岡町北貝塚、海老瀬村峯離山貝塚など早期末の茅山式土器を出土する小貝塚がある」とし、鹿島湾沿岸では「最奥の貝塚は茨城県結城郡飯沼村鴻ノ山貝塚と同村崎房貝塚であり、いずれも縄文文化前期の関山式の土器片を出土し、貝類はヤマトシジミが殆んどで、若干鹹水の貝類も混じえる程度の純淡に近い主淡貝塚である。またこれより約六キロ下にある同県結城郡大花羽村花島貝柄山貝塚は、早期末の指扇式土器を出土する貝塚で、ヤマトシジミを主とする主淡貝塚であるが、ハマグリ、ハイガイなどの鹹水産の貝類もかなりの量見出すことができる(註22)」と述べ、関東地方における縄文時代の海進の最盛期は前期前半の関山・黒浜式のころで、前期中ごろを境として海進は止り、以降は海面が次第に低下して、現代の海岸線に近ずいたものと論じ、瀬戸内海中央部の岡山県と香川県の間でも、早期中ごろから海進が盛んになったことを指摘した。

2―6図 縄文時代の海進・海退想定図(江坂輝弥による) 注・神崎(西ノ城)

この研究によって、アトランティック海進つまり日本の有楽町海進の最盛期は、縄文文化の早期末から前期前半にかけてのころであって、それ以後は海退に向ったという見解が一部の考古学者に支持されている。

しかし前に触れたように、アトランティック海進前と、海進の最盛期との水面の高さの比が八〇メートルであるのに、最盛期から現在に至るまでの水面の下降量がわずかに六メートルにすぎないとすれば、日本のような地殻変動の多い国では、この最盛期に該当する時期にも、どこかで、地盤の沈降ないし隆起運動が進行しているはずであるから、沈降しつつある地域では、沈降量の大小に比例して、それだけ海進の最盛期はおくれることになる。つまりこのような地域での最盛期は、必ずしも考古学上の早期末から前期前半とは限らず、当然それ以後にずれてくる。しかし地盤が隆起しつつある地域では、このときの海進の営力の方が、隆起量をはるかに上まわっているから、極端に氾濫原を下流に堆積しつつある河川の沿岸を除いては、その影響は極めて軽微である(註23)。言葉をかえていえば、有楽町海進と、地域ごとの地殻変動のありかたが、その地域の海進の最盛期を決定する原則であって、日本全土の有楽町海進の最盛期は、一律に縄文早期末から前期前半に相当する時期にあるのではなく、関東地方では、奥東京湾沿岸地区、東京湾西沿岸地区、鹿島湾の西部沿岸地区など、さきに紹介した人々が精査された地区にのみ、そのような現象が解明されたにすぎない(註24)。