そして、文化史上では、「先土器文化時代」から「縄文文化時代」へと移ってゆく。この縄文文化時代が、世界史的に見た場合、若干の問題点を含んでいながらも、わが国における「新石器文化時代」とされている。

「縄文文化」とは、いうまでもなく、「縄文式土器」をその代表とし、それを指標として研究が進められている文化である。この縄文文化の時代を「縄文文化時代」あるいは「縄文時代」と呼んでいる。

この時代の時間的数値(絶対年代)は、最近の科学の進歩の結果、いくつかの方法により測定が試みられているが(註1)、その数値については、その測定方法に対する疑問なども含めて、まだ多くの疑問をさしはさむ余地が残されており、その測定方法や、数値も確立していないのが現状である。

そのような状況であるにしても、現在、一般にいわれている縄文時代の絶対年代は、およそ、西暦紀元前七千年ごろに始まり、紀元前二百年ごろに終わるとされている。

この前後七千年に及ぶといわれる縄文時代の時間的推移を、現在の考古学では、そのときどきに製作・使用された土器を分類し(型式分類)、その変化によって表わしている(註2)。これを土器の「編年」といい、関東地方では、地域的変化も含めて五八型式が考えられており、時間的には四八の時期に分けられている(註3)。そして、これらの土器群を、時代順に五つの時期に分類し、古い方から順に、「早期」「前期」「中期」「後期」「晩期」と呼んでいる(註4)。

この時代の古代人の生活は、その痕跡が「貝塚(註5)」あるいは「包含地(註6)」などの遺跡として残されており、その分布は、地域的特色を有しながらも、日本全国に及んでいる。

千葉市においても、これらの遺跡の分布は市域全体にわたっている。

中でも、「貝塚」の分布は、加曽利貝塚などに代表されるように、その規模の大きいことや、遺跡数の多いことなどで、わが国における石器時代、なかんずく、縄文時代研究の上で、千葉市は非常に重要な地域となっている。

わが国は、世界的に見ても、有数の貝塚形成国で、全国で約千九百カ所の貝塚が発見されており、その約半数の八五〇カ所ほどが関東地方に あると言われている(註7)。千葉県には、更にその半数に近い三一四カ所の貝塚があり、うち、五九カ所を千葉市内に数えることができる(註8)。

このような貝塚の分布から、千葉市は、多くの考古学研究者の注目するところとなり、わが国における近代考古学の発生以来、縄文時代の研究史の上で、重要な地位を占めることとなった。縄文時代の土器の型式名の中の加曽利E式・加曽利B式という名称が、市内桜木町所在の加曽利貝塚の名に由来していることはよく知られている。

ところが、千葉市が研究史上において、重要な地位を占めるに至った理由は、遺跡数の多いこともさることながら、近代学問の中心である東京に近接しているという点を見逃すことはできない。これが、かえって、千葉市内での考古学的な調査や研究が、東京所在の大学や研究所によって実施されることがほとんどであるという状態を招来し、在地の研究機関や研究者の成長は大幅におくれてきた。

そのような中で、昭和四十一年に、千葉市加曽利貝塚博物館が設立されて、貝塚博物館として、加曽利貝塚の保存・研究と、市内の考古学的研究の機関が発足したことは非常に意義のあることであるが、今一段の拡充が期待されている。

千葉市における、近代科学としての考古学による調査は、明治十四年(一八八一)に始まる(註9)。

明治十四年といえば、わが国における近代考古学の発祥とも言われる、E・S・モースによる、東京都大森貝塚の発掘が明治十年(一八七七)であるので、それにおくれること、わずかに四年である。

この年(明治十四年)に、現在の千葉市平山町(現袖ケ浦カントリークラブゴルフ場内)所在の長谷部貝塚の調査が行われ、同年に報告されている(註10)。

その後、しばらくの間は、本格的な調査例は見られないが、当時の調査活動は、「見学会」、あるいは「遠足会」と称して、日帰り程度の小規模のもので、参加者が、各自思い思いの箇所を掘って資料を採集して帰るというものが、かなりひんぱんに行われたようであるが、記録はほとんど残されていない。

そして、大正十三年(一九二四)の東京帝国大学による加曽利貝塚の発掘調査は、わが国の考古学史の上で画期的なものとなった。

すなわち、当時、ようやく層位学的研究の重視されるようになってきた時代の発掘調査として、加曽利貝塚の「B地点(現在の加曽利南貝塚の南西部の一角)」と「E地点(現在の加曽利北貝塚の南東部の一角)」とから出土した土器群の特徴の相違と出土の状態が注目され、これが、のちに加曽利B式・加曽利E式の土器型式の名称を生み、縄文時代の研究の指標ともいうべき、土器の編年の確立される端緒となったのである(註11)。

戦前においては、ほかに、昭和十一年(一九三六)の大山史前学研究所による加曽利貝塚の発掘があげられる(註12)。

戦後になると、科学的な歴史の追求が可能となって、考古学の調査・研究の成果にもとづく新しい原始古代史が形成されるようになり、その研究も一段と発展することとなった。

まず、昭和二十一年(一九四六)に、都町向の台貝塚が発掘され、当時ではわが国最古の、屈葬人骨と梯形住居地が発見された(註13)。

その後、昭和二十六~二十八年にかけて、市制施行三十周年記念事業として『千葉市誌』(昭和二十八年刊行)の編纂が行われ、その中で、仁戸名町月之木貝塚(昭和二十六年発掘)、坂月町蕨立貝塚(昭和二十六年発掘)などの縄文時代集落遺跡の調査が進められていった。

そのような発掘調査に併行して、酒詰仲男(故人)、武田宗久、伊藤和夫、斉藤端造らによる、市内の縄文時代をはじめとする各時代の遺跡の分布調査が実施され、その成果が、『千葉市誌』における、縄文・弥生・古墳の各時代の遺跡地名表に集積されている(註14)。

これが、千葉市域全体を対象とした、地域的考古学研究の始まりと言うことができるであろう。

その後、昭和三十年代のなかばすぎから、急速にそのテンポを早めた地域開発の中で、開発によって破壊される遺跡を、せめても事前に発掘し記録に留めようという、いわゆる「事前調査」によって多くの遺跡が発掘されてきた。

そのなかには矢作貝塚(昭和三十二年)、長谷部貝塚(昭和三十四年)、蕨立貝塚(昭和四十一年)、台門貝塚(昭和四十一年)、鳥込貝塚(昭和四十五年)などの発掘調査がある。

2―21図 台門貝塚出土の注口土器<千脇和茂氏蔵>

2―22図 破壊される台門貝塚(昭和41年6月土砂採取のため)

これらの発掘調査は、いずれも、破壊を前提としたものであったにもかかわらず、その遺跡の全貌を把握し得たものは皆無と言ってよく、あるいは調査中途で破壊され、あるいは大半を破壊された後、残った部分だけが調査されたものがほとんどである。また、何の調査の手も施されずに消滅していった遺跡さえあるのである(註15)。

この開発の進行する中で、現在までに約二五パーセントの遺跡がすでに破壊され、それとほぼ同数の遺跡が破壊の危険にさらされており、このままの状態が進行すれば、近い将来において、千葉市内の遺跡は半減することが予想されている(註16)。

一方、保存された遺跡としては、さつきが丘団地内犢橋貝塚(註17)、東寺山町東寺山貝塚(註18)、桜木町加曽利貝塚があげられる。

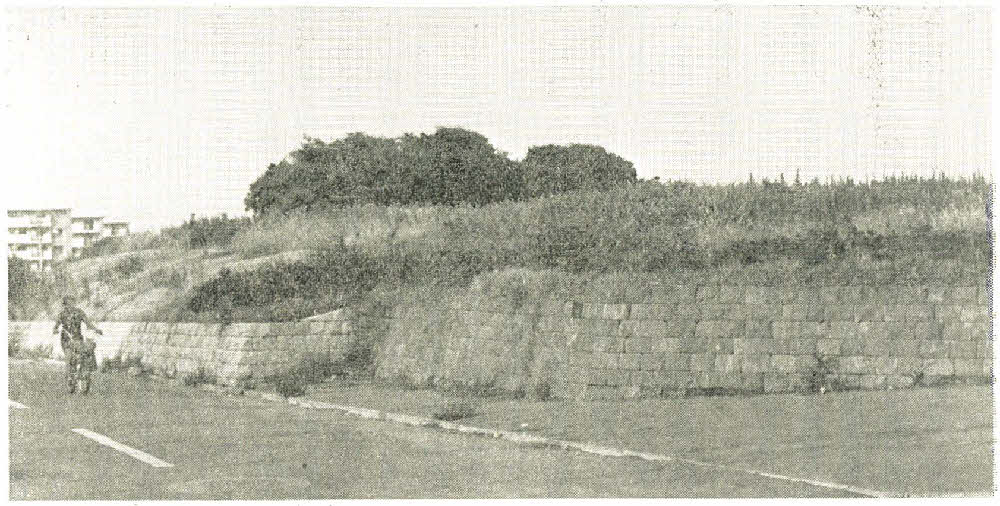

2―23図 犢橋貝塚の現状(昭和48年現在貝層堆積部だけが保存されている)

2―24図 加曽利貝塚の発掘(昭和39年)

特に、昭和三十七年(一九六二)に始まった加曽利貝塚の保存問題は、単に遺跡の保存という面におけるのみでなく、縄文時代の研究の上においても、非常に大きな波紋を投ずることとなった。そのとき、「平城宮保存運動」に次いで全国的な規模の保存運動が起こり、加曽利貝塚北貝塚の保存と、昭和三十九年(一九六四)の、わが国考古学界をあげての加曽利貝塚南貝塚の発掘調査を見ることとなった。その発掘も、当初は破壊を前提としたものであったが、その過程の中での重要性の再認識は、保存要望の声を更に強め、保存の範囲に若干の問題点を残しながらも加曽利貝塚は一応保存されることになった。

その保存範囲の問題点は、昭和四十六年(一九七一)に「老人ホーム問題」となって現れ、それに伴う「遺跡限界確認調査」は、集落の遺跡としての環状貝塚に対する考え方を大幅に改めさせる結果をもたらし、従来の考古学における、遺跡及び遺跡の立地についての常識を根底からくつがえすこととなった。そして、縄文時代の社会・集落を研究するときに、「貝塚」なら単に「貝層堆積」の範囲のみを調査するのでなく、その環境である周辺地域をも綿密に調査する必要のあることが立証され、遺跡の保存も、周囲の環境をも含めて行われなければならないことが判明してきた。

そのような中で、遺跡の破壊を最少限にくいとめるためと、より正確な千葉市の原始古代史を把えるため、より綿密な遺跡の分布調査と発掘調査が、市域北部においては千葉市立高等学校社会研究クラブ歴史班、中央部及び南部においては千葉市加曽利貝塚博物館、内陸の周辺部においては千葉市教育委員会社会教育課文化財係、などによって行われてきた。

その調査の中で、前述の先土器時代文化の資料や、今までかえり見られることのなかった包含地などの小遺跡の中に、重要な内容をもつものが発見されてきたのである。これらの活動は、それぞれ、未だ完結する段階に至ってはいないが、今回の市制五十年記念事業としての『千葉市史』の編纂を機として、一応総合されることになった。