「釣」においては、縄文時代早期にすでに「釣針」の存在が確認されている(註13)。しかも、その釣針は、そのときすでに、今日のものとほとんど変わらない形態を備えている。

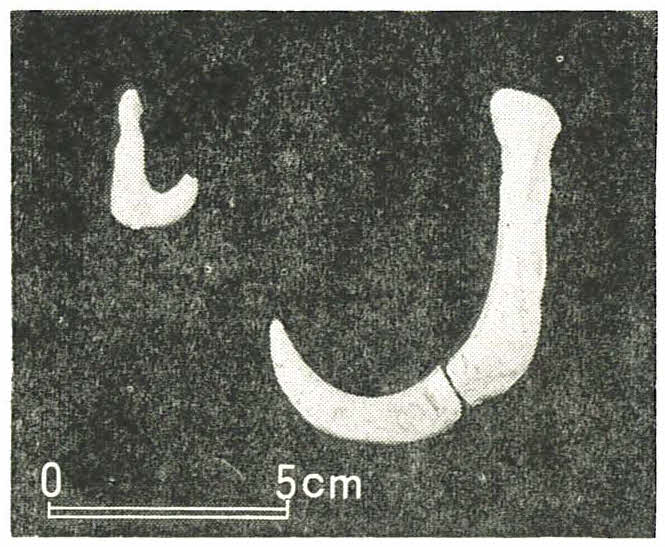

2―66図 生産に使用された道具(3),釣針(加曽利貝塚出土)

以来、釣針は、今日に至るまで、大きさや、「あぐ」の有無、「ちもと」の形態など、こまかい点での変化は若干あるものの、基本的にはほとんど変化は見られない。ということは、縄文時代に入るときに、すでに釣針の形態は完成の域に達していたとも見ることができる。とすると、釣針の発生=釣漁法の発生は更にさかのぼるとも考えられる。しかし、それ以前の釣針と考えられる遺物の発見例はない。

釣針の材料は、ほとんどがシカの角を利用したものである。

市内では、桜木町加曽利貝塚からの出土例が好例である(註14)。

これは、縄文時代中期の貯蔵穴と見られるピット中から出土し、長さ五・五センチメートルと大型のもので、鹿角製であった。

次いで、網漁法があげられるが、網そのものは、植物性の繊維で作られていたものか、遺存例を見ることができない。

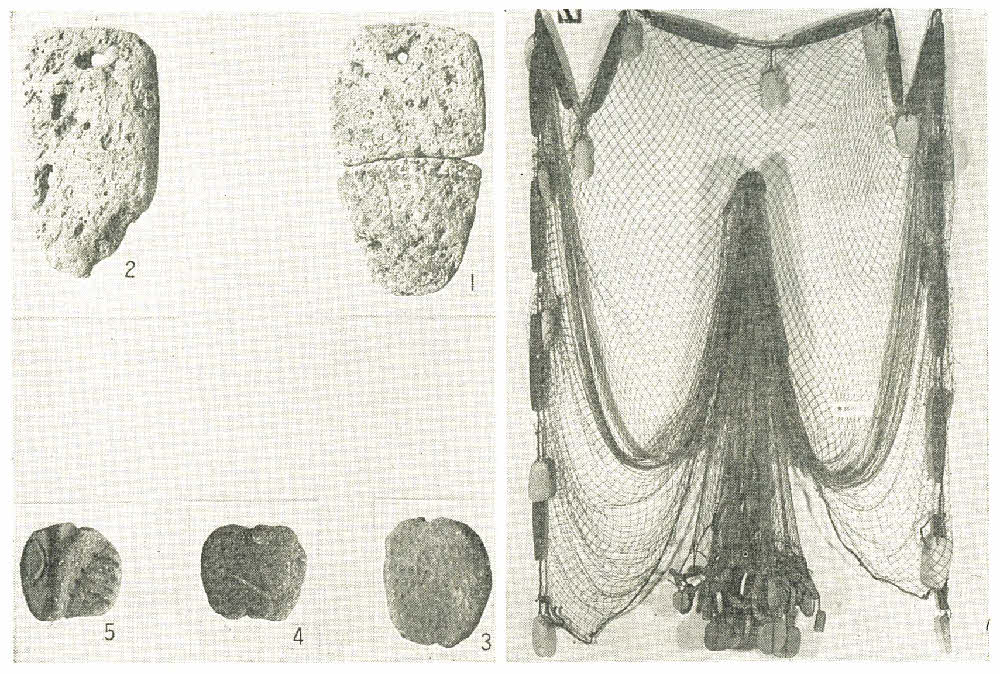

しかし、「おもり」については、土器の破片を適当な大きさ・形態に整形し、大体、相対する二辺のほぼ中央部に、ちょうど、紐をかけるような刻み目をつけたものが、発見され、中期において、いちぢるしい発達を示している。現在では、これを「おもり」(土錘)として考えており、この出土の豊富なことと、形態から、漁網に使用したものと考えられている。これらの土錘の比重は、おおむね二前後である。製作の当初より、土錘として、整形・焼成されるのは、かなりおくれるようである。

また、「おもり」には、このような土錘のほかに、適当な大きさの扁平な礫に前記のような刻み目を、打撃あるいは擦り切りによってつけた石錘の存在が知られている。

「おもり」に対する一方の「うき」もなくては網の使用は不可能である。

この「うき」の現存遺物としては軽石を利用したものが発見されている。形状は多様であるが、どこか一カ所以上に孔が穿たれているものを、「うき」と考えている。その孔に紐を通して、網などにつけたと考えられている。

そのほか、このような加工を施してない軽石の出土もかなり見られ、これらは、「うき」として把握する積極的な根拠をもたないため、往々にして単なる軽石片と見られがちであるが、要は、網から離脱しないように、紐などで結びつければ、十分に「うき」としての機能を発揮することが可能であろう。また、木片なども十分に「うき」の機能を有しているし、かなり利用されたであろうことは想像に難くない。

2―67図 生産に使用された道具(4),網(模造,右)と軽石製浮子(1,2)と土器片利用土錘(3~5)

そして、突きによる漁法があげられる。

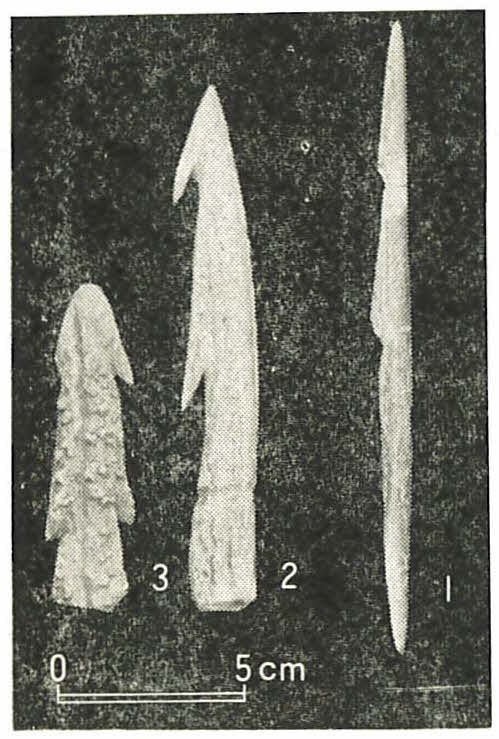

「突き」に使用する道具には「もり」と「やす」とがある。双方共、刺突具であるが、使用法の相違によって、二つに分けられている(註15)。

ところが、考古学的資料としては、先端に装着された直接の刺突具だけがとりあげられるのであって、使用法による分類に正確を期することはむずかしくなってくるので、一括して銛頭(もりがしら)とよぶことが多いが、漁法を考えるときには「もり」と「やす」とは分けて考えなければならない。

2―68図 生産に使用された道具(5),「やす」(1)と「もり」(2,3)

これらの器具は、そのほとんどが、獣骨及び鹿角を材料としている。

やすは、主に獣類の長骨や、まれにはエイの尾棘などを利用して細長い刺突器を作製し、これをいくつかまとめて柄の先端に装着して使用している(註16)。

もりは、主に鹿角を利用して「かえし」のある銛頭を作り、刺突の後それが柄から離脱して獲物の体内に残り、それにつけられた紐によって獲物をとることができるようになったものである。

もりは、この銛頭の柄への装着の方法によって二つに分類されている。

一は、銛頭の基部が柄の先端にさし込まれる方法で、他は逆に柄の先端を銛頭の基部にさしこむ方法である。前者を単純銛、後者を回転銛と呼んでいる。

関東地方では、中期から後期にかけて単純銛の発達が見られる。

これらの漁撈活動に付随して、欠くことのできないものが、舟の存在である。

当時の舟としては、県内各地からその出土例が伝えられているが、市内においても、朝日ケ丘町の東京大学検見川総合運動場内の検見川泥炭遺跡から、カヤの木を使用した丸木舟が出土している。

それは三隻あって、一は長さ六二〇センチメートル、幅四三センチメートル(武蔵野郷土館蔵)、次は長さ五八八センチメートル、幅四八センチメートル(慶応義塾大学蔵)、三は断片であるが、長さ三四八センチメートル、幅五二センチメートル(東洋大学蔵)で、縄文時代後期のものと推定されている。

このような舟は、単に漁撈活動のみならず、各地域を結ぶ交通・交易・文化の交流の上で非常に重要な役割を果たしていたであろう。

以上が、今日、普通に考えられている縄文時代における食生活とその獲得方法の概略である。ここに見られるそれは、いわゆる採集経済の段階であり、磨製石器をもち、土器をもつ縄文文化を新石器文化と見るならば、経済面におけるこのおくれが一つの特異なことがらとして注目されている。

これに対して、中期に大量に出現する打製石斧を農耕用具とし、胴の下部に至るにしたがって細くなる土器や胴の下半部にくびれ部をもつ土器を、その形態から穀物のむし器としての機能を導き出し、遺跡名にみられるソリという語(長野県曽利遺跡、千葉市加曽利貝塚)が焼畑をさす語であることなどを傍証に加えて、農耕の存在が主張されてきている(註17)。

しかし、まだ、積極的な根拠をつかめる段階に至っておらず、今後の探求に待たねばならない。