世界史的に見た場合、旧石器時代には山岳地帯の洞窟や岩陰に起居していた人類は、新石器時代に入って、その生活の基盤となった農耕の便のために低地へとおりてくることになる。

ところが、低地においては、洞窟や岩陰などという自然に形成された居住適地がなくなるために、彼らは自らの力で住居を構築してゆかねばならなくなっていく。

こうして出てくるのが、竪穴住居、樹上住居、水上住居などである。

日本の縄文時代も、これに軌を同じくして、竪穴住居址を中心として、多くの住居址が各地から発掘されている。

千葉市域においても、いくつかの住居址の発掘が報告されているので、それらについて見てみたい。

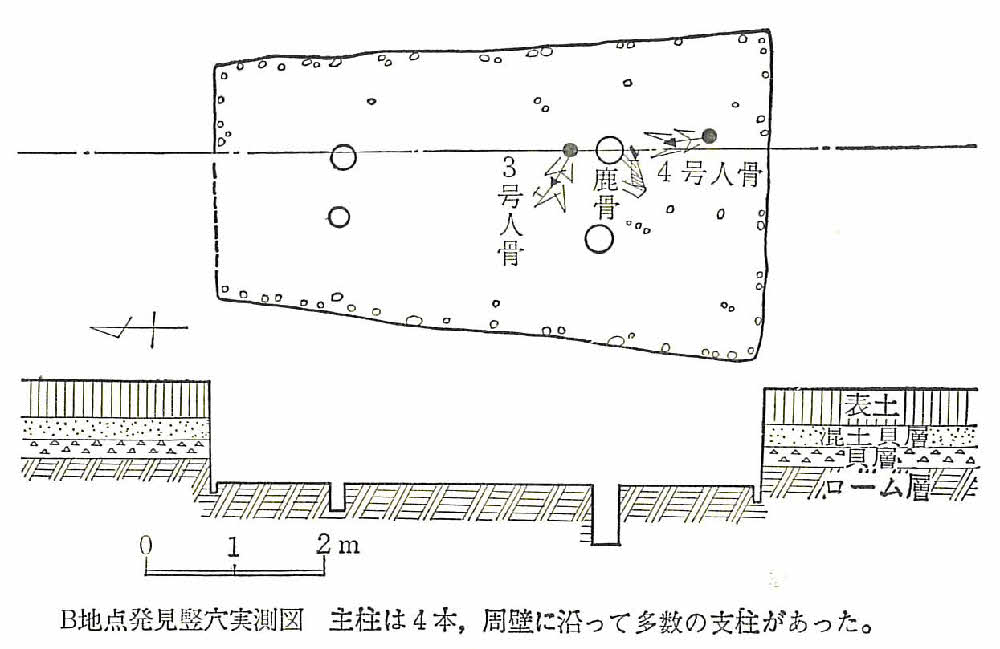

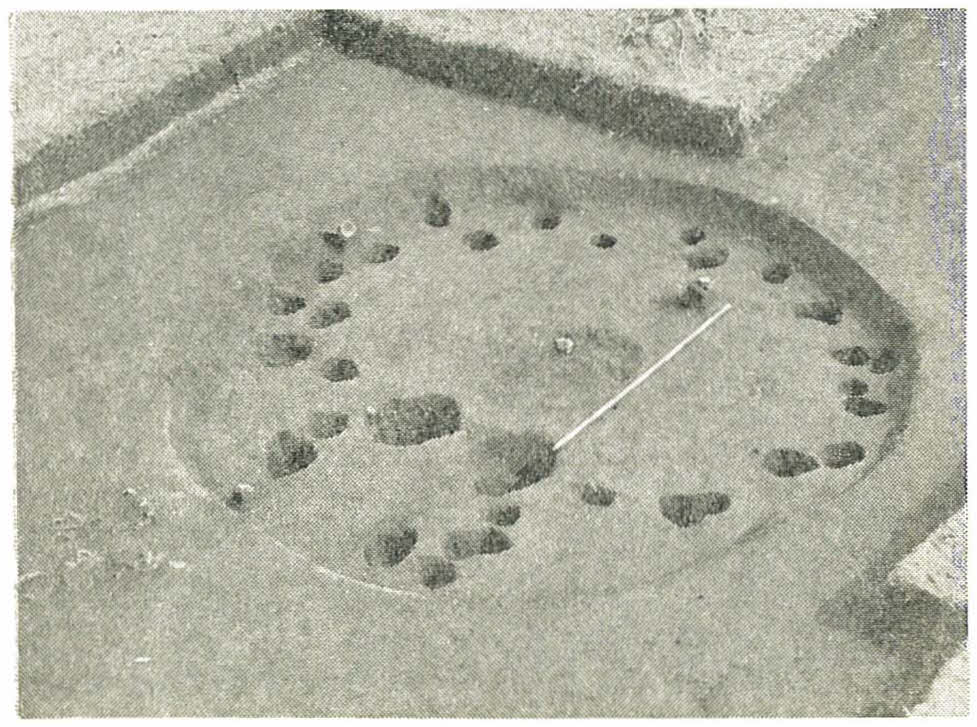

まず都町向の台貝塚(二―七五図)の例があげられる(註23)。

2―75図 縄文早期の住居址(茅山式,向の台貝塚発見) (『千葉市誌』)

「市内最古の住居址で早期(茅山式期)に属する。

平面形は不整梯形を呈し、長径六・八〇メートル、短径三・八〇メートル、対角線は北東―南西七・〇五メートル、北西―南東七・二〇メートルを数え、壁高平均三〇センチメートルで、四―五人を収容し得る面積を有し、床面に主なる柱穴四個があり、周壁に接して多数の支柱穴が繞らされ、炉の設備はない。」と報告されている。

以上のような状況から、切妻造りで入口を南東側へ向けて北風を防いでいたであろうと推定されている。

関東地方における、この時期に属する住居址としては、香取郡神崎町西ノ城貝塚の例(井草式期(註24))、茨城県北相馬郡利根町花輪台貝塚の例(五基、花輪台式期(註25))が知られているが、いずれも方形を呈しており、内部に炉址をもっていないという共通点があげられる。

この点について、縄文早期においては、まだ、かなり移動性の強い生活であったため、住居も小さく、火を扱う場所は、住居とは別に設けられたと考えられている。

縄文早期の遺跡を発掘調査すると、ローム層上面から二〇~七〇センチメートルほど掘り込んだ中に、焼土の堆積している遺構が多数発見される。このような遺構を炉穴と呼び、この時期における住居外における火を扱う場所と考えられている。

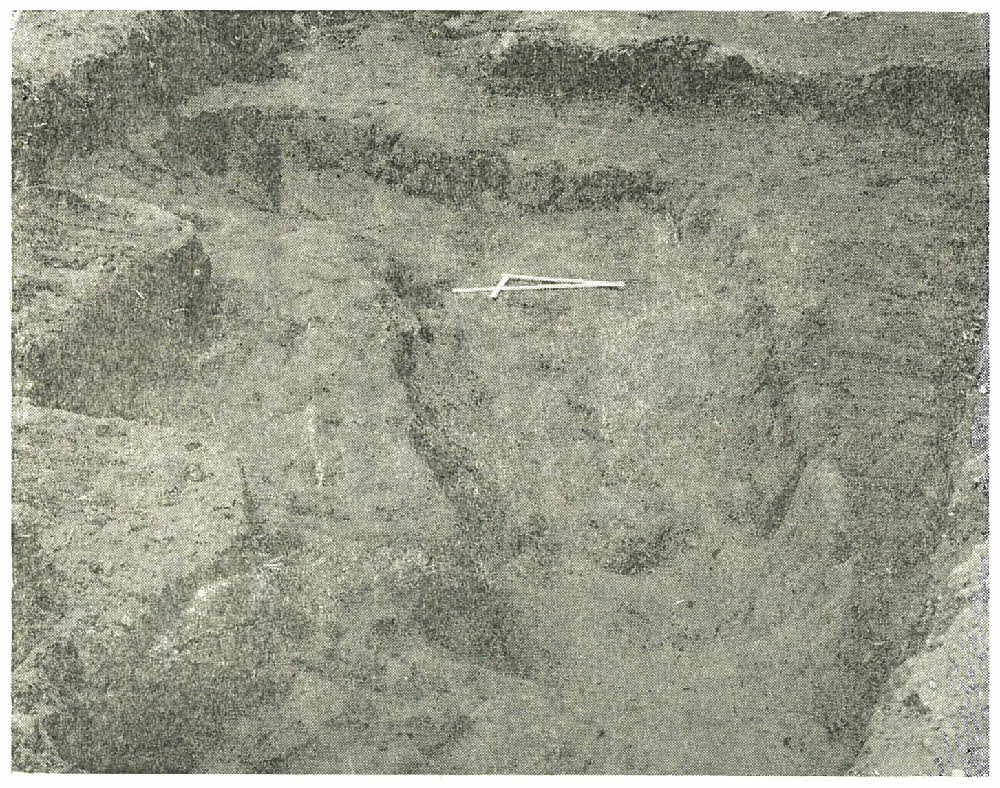

小中台町向原遺跡(註26)の例をとると、長さ二・五メートル、幅〇・八メートルで「く」字状の平面形をもち、ローム層上面から約三〇センチメートルほど、舟底状に掘りくぼめた両端に焼土の堆積をもった炉穴が発見されている(二―七六図)。この例などは典型的なものということができよう。

2―76図 縄文早期の炉穴(茅山式,向原遺跡発見)

次いで、前期に入るのであるが、市内において、前期の住居址を発掘した例は未だ知られていない。

しかし、この時期の住居の存在は、都町木戸場貝塚などに住居址の断面を確認できることから、疑う余地はない。

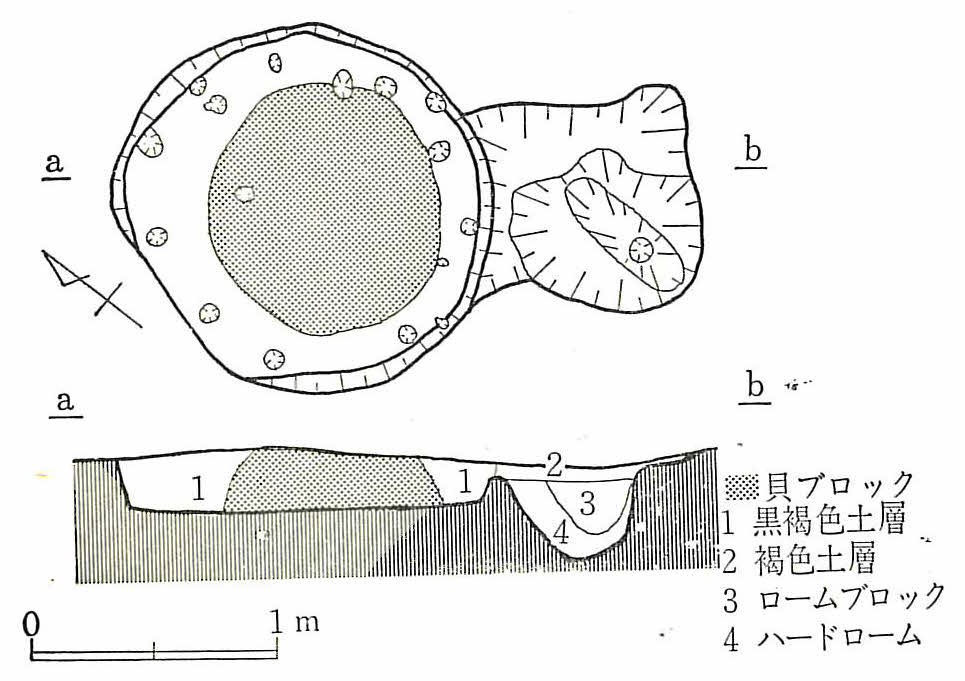

更に、貝塚町車坂遺跡からは、この時期の小竪穴遺構(二―七七図)が発見されている(註27)。

2―77図 縄文前期の小竪穴(諸磯b式,車坂遺跡発見)

(『京葉』)

この遺構は前期後半に属しており、長径一・六メートル、短径一・五メートル、深さ二五センチメートルの楕円形の小竪穴で、中に貝層ブロックが残されていた。床面は堅くしまり、壁下周囲に一〇~三〇センチメートルの深さの小ピットが巡り、上屋の存在も予想させている。

このような遺構の存在から、前期の住居址の形態を、円形と推定することも可能となってくるのであるが、関東地方での前期住居址の発見例では、方形プランの竪穴住居だけとされている(註28)。

ところが、最近の調査例によれば、船橋市古和田台遺跡において、前期後半の浮島式~興津式を伴う住居址が発見されたが、それらはすべて、隅丸方形ないし楕円形を呈するものであった(註29)。

中期の時期に入ると、遺跡数の増加と、調査数の増加とにより、住居址の発見・調査例も格段に増加する。

中期前半の住居址としては、平山町長谷部貝塚から、梯形の平面プランをもつ竪穴住居址四基が発見されている。そのうち三基は、阿玉台式期のものとされ、炉をもっていないと伝えられているが、詳細は不明である。

それにつづく、中期中葉の竪穴住居址として、東寺山町廿五里南貝塚から発見された住居址(口絵第九図参照)があげられる(註30)。

この住居址は、環状貝塚の貝層堆積の西側縁辺部の貝層下に発見された。住居址を覆う貝層は、凸レンズ状の堆積(最厚部約九〇センチメートル)を示し、住居の廃棄後、しばらく間をおいてごみ捨て場となったことがうかがわれ、貝層の中程に埋葬が行われていた。

平面プランは、各辺ともに若干の「張り」を有する隅丸長方形で、長軸の方向は南北にちかい。南側の短辺の中央部に、長方形の「張り出し」があり、出入口と考えられた。

大きさは、長径約五・六メートル、短径約四・五メートルを数える。

この住居址は、内部の施設に特徴があり、住居址内の外郭部に、約一メートルの幅の部分を残して、内郭部を更に一段低く(約一〇センチメートル)してある。そして、その縁には、高さ数センチメートルの隆帯が掘り出されており、それが四隅では三角形状に広がって、一段高い外郭部を、四つのベッド状に形づくっている(「間仕切り様遺構」と仮称している)。

これらの施設は、竪穴を掘り上げてから後に作ったものではなく、竪穴住居を構築する過程において「掘り出すように」作ってあることを確認した。そこに、この住居址の構築の際の計画性・目的の存在をうかがうことができる。

主柱穴は四個で、内郭部の四隅にあり、北縁の二個の間に、深さ約三〇センチメートル、幅約二〇センチメートルの溝がある。入口部の両側に二個の小ピットがあり、入口の施設の跡と見ることができる。

周溝・炉址は無い。

時期は、直接に決定し得る資料の出土がなく、床面直上からも、阿玉台式系統、勝坂式系統、加曽利E式系統と各種の土器片が混在して出土し、時期決定を困難にしている。しかし、おおよそ、加曽利EⅠ式期、あるいはその直前の時期のものと推定される。

このような間仕切り様遺構を有し、炉のないところから、実際の居住に使用したかどうか疑問がもたれるが、床面は均一に堅緻である。

中期後半にはいり、はっきりと加曽利E式土器を伴う住居址になると、発掘例も一段と増加する。

このころの住居址になると、多少の規模のちがいはあるにしても、円形の平面プランをもつものがほとんどとなり、方形からの変化が完了したらしく安定してくる。

そして周溝の有無、柱穴の数などに変化があるが、炉はかなり厚い焼土ではっきりと残り、炉縁を石や土器によって囲うということが行われてくる。

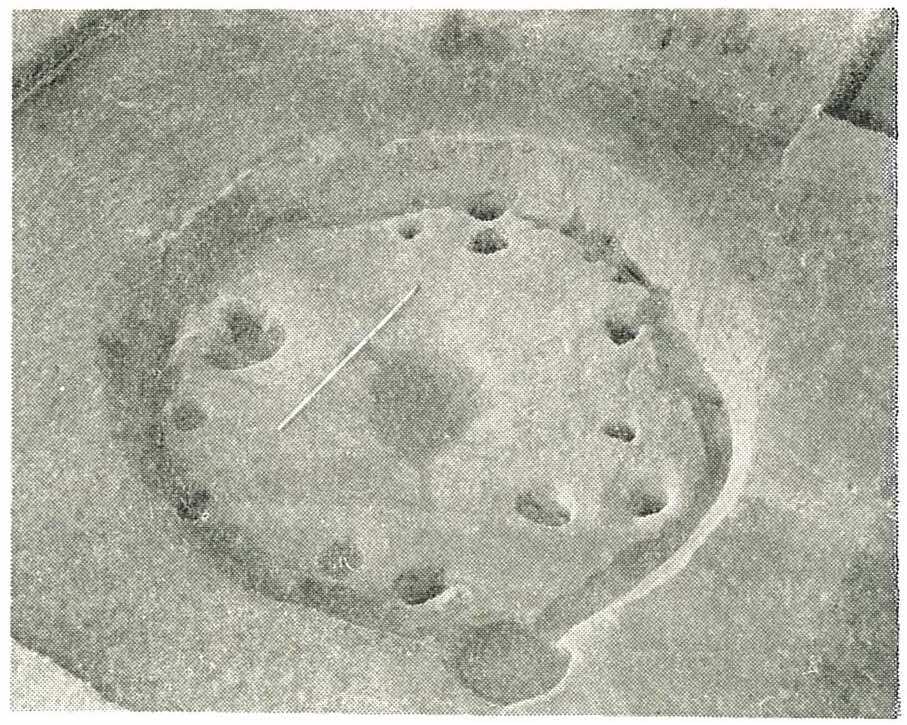

ここにあげた例は、加曽利貝塚東傾斜面発見のもの(二―七八図(註31))で直径約五・七メートルの円形の平面プランをもち、柱穴様のピットは一二個発見され、そのうち四個が主柱穴で、他は壁柱二、支柱四本であった。ほぼ中央に炉址があり、周溝は全周にめぐらされている。この住居址の東南端には、直径八〇センチメートルの竪穴式貯蔵穴を伴っていた。

2―78図 縄文中期の住居址(加曽利E式,加曽利貝塚発見)

ところが、後期の住居址になると、発掘例が激減する。これは、遺跡の増加に矛盾することであり、その原因は、住居址の位置と、発掘調査の範囲とのずれにあるものと見られる。つまり、前にもふれたように、往年の発掘調査が、貝層堆積の範囲に集中しているということである。そして多くの場合、後期の貝層だけを発掘しているのである。その貝層を形成した後期の縄文人の住居は発掘地点以外にあるため、発掘例が少ないのは当然になってくる。

また、加曽利北貝塚第二地点の発掘の際(註32)に中期の貝層堆積の上に後期の住居が営まれていたことが判明している。このようなときには、後期の住居が、相当に顕著な痕跡を残していないかぎり、発見できないということも考えられる。

昭和四十六年に、加曽利貝塚の東傾斜面より発掘された住居址は(二―七九図(註33))、まさに、そのような事情を証明していると言えよう。

2―79図 縄文後期の住居址(加曽利B式,加曽利貝塚発見)

その住居址は加曽利南貝塚の主要貝層堆積部の外周より約百メートルほどはなれた所にある。その立地する場所は、南貝塚の東側に展開する緩傾斜面のほぼ中ほどに当たり、内部に貝層堆積を有していなかった。

このような場所での住居址の存在は、従来の常識では考えられなかったことであった。

住居址の平面プランは、楕円形を呈し、直径五×四・六メートルを測る。周溝はなく、柱穴は三一個で、主柱は環状に配置され、北側に入口と思われる柱列がある。炉は中央にあり、その東端からは双口異形土器(第二章扉写真)が発見されている。

このように、後期の前半では、引き続いて円形の平面プランが用いられている(註34)。

ところが、長谷部貝塚における方形住居址四基のうち、一基が縄文時代後期のものとされている。

関東地方では、中期から後期初頭にかけて円形プランが使用され、後期後半から晩期にかけて(以後、弥生中期に至るまで)長方形が多いとされている(註35)。

これにあてはめて考えると、長谷部貝塚の例は後期後半のものということができる。

晩期の住居址は、加曽利南貝塚においてその一部分が確認されているが、方形の平面プラン(炉は中央、柱は推定四本)を有している。

以上、縄文時代の住居について、時代順に、その概略を見てきたが、そのほとんど全部は、「竪穴住居」と呼ばれるものである。

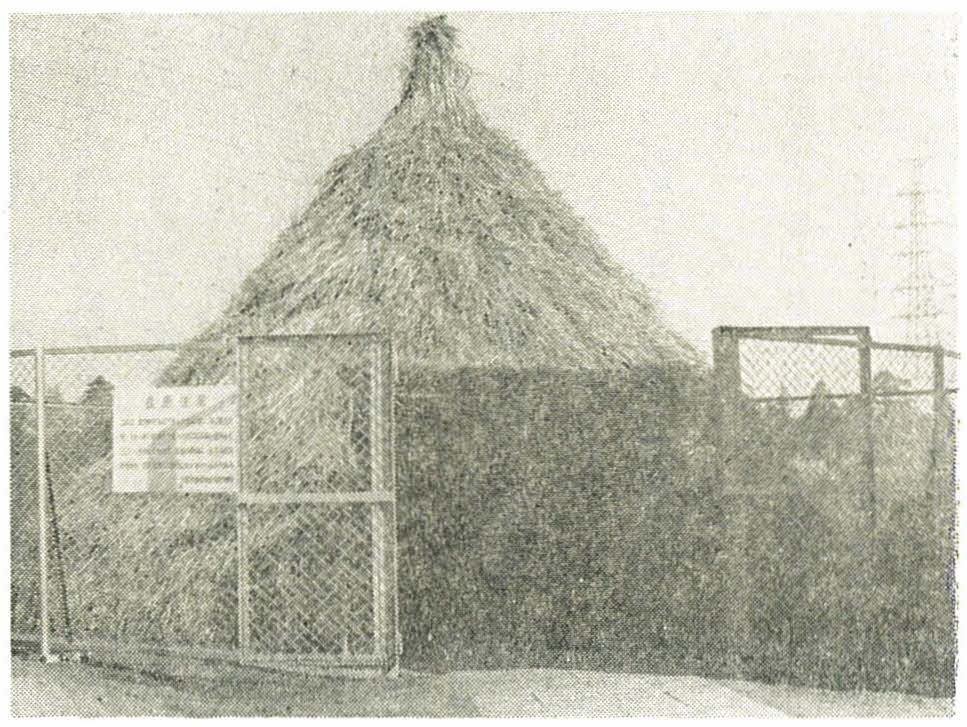

竪穴住居とは、地表面より、関東ローム層中まで穴を掘り、その底面を床とし、側面を壁とした住居で、それに直接、上屋をかけたものと推定されている(二―八〇図)。

2―80図 復原された縄文時代の住居

<加曽利貝塚博物館>

これに対して、地表面、あるいはローム層上面までの間を床として、それに上屋をかけたと推定される形態を平地住居と呼んでいるが、これには疑問がもたれている(註36)。

また、敷石住居という、石敷きの住居址と考えられる遺構も発見されているが、類例も少なく、検討が要求されている。

このような住居(主に竪穴住居)が台地上を中心として構築されるのであるが、一遺跡(一集落)内における住居の位置は、かなり限定されていることが推定される。

これは、加曽利北貝塚第一地点の住居址群に見られるように、住居址が、相互に重なりあっている状態に見ることができる(註37)。

この場合、先住者の住居の跡がローム層中に深く掘り込まれ、後につづいて居住した者の住居がそれよりも浅いとき、当然、古い住居址の部分は黒色土が底面に掘り出されてくることになる。すると後住者は、その部分に、ローム土を埋めて新たに床を作るという作業を行っている。この床を「張り床」と呼んでいるが、このような作業を行ってまでしても、そこに住居を構築するということは、何に起因するものであろうか。このあたりに、集落の形成を規定する要因の一つがかくされていると考えられる。

このような住居の中に、柱を立て、屋根をふいたと想定されている。

そして、中央に近く、炉が作られるが、炉の施設にも、単に火床のみであるもの(平炉)、土器の口頸部を埋め込んだもの(埋甕炉)、石片で囲んだもの(石囲い炉)、あるいは土器片で囲んだものなどの変化がある(二―八一図)。

2―81図 いろいろな炉の形態(左) 土器片で囲った炉,(中)石囲い炉,(右)埋甕炉,加曽利北貝塚)

そして、竪穴の周縁に、溝のめぐらされる場合が往々にして発見されている。これは、雨水の浸入を防ぐためとも、竪穴内の壁を構築した際の遺構であるともいわれている(註38)。

また、住居の一角に貯蔵穴と見られるピットの付属している場合がある。

さて、内部のこまかい点についてはさておいて、このような竪穴を掘るということが、どこから発生しているかという点が問題となるであろう。

これは、明らかに住居構築上の技術の一つであると考えられる。なぜならば、地表面をそのまま床として住居を構築することも可能であり、その方が簡単であるはずのところへ、わざわざ竪穴を掘るということは、明らかに一定の意図の存在を認めざるを得ないであろう。

しかも、早期初頭から、この竪穴住居が行われているということもその発生を探る上でも重要な点である。

その床を掘りさげて竪穴として得られる利点としてはどのような点があげられるであろうか。

第一に、居住性の問題が考えられよう。しかしこの点については、はっきりしたデーターもなく、確言することはできない。「夏、涼しく、冬、暖かい。」というようなこともよく言われるが、この点は、上屋の構造の影響の方が大きいであろう。

第二に考えられることは、同様規模の上屋の住居の場合、床の高さが平地と同水準である場合よりも、掘りさげてあった方が、その有効面積は大きくなっていく、というようなことを考えることができる。

千葉市加曽利貝塚博物館では、昭和四十一年に、博物館横の場所に、復原住居一基を築造した(二―八〇図参照)。

その構造は、六本のシイの木を使用した柱を立て、その上に竹で屋形を組み、カヤによって屋根をふいてある。柱などの縛付には荒縄を使用するなど、材料の面で、当時の材料をそのまま示しているか否かの点や、平素、住居内での人の起居、火の使用がないなど、当時の状態を完全に再現してはいないというきらいはあるものの、今日までの八年間では、柱などの構造材には、腐朽の様子はまったく見られず、屋根も、十分、風雨に耐えて今日に至っているなど、このような住居の耐用年数もかなり長かったと見ることができる。

そして、最後に考えてみる必要のあることは、このような住居に、何人くらいの人数が、どのような構成で、どのように生活していたであろうかという点になってくるであろう。

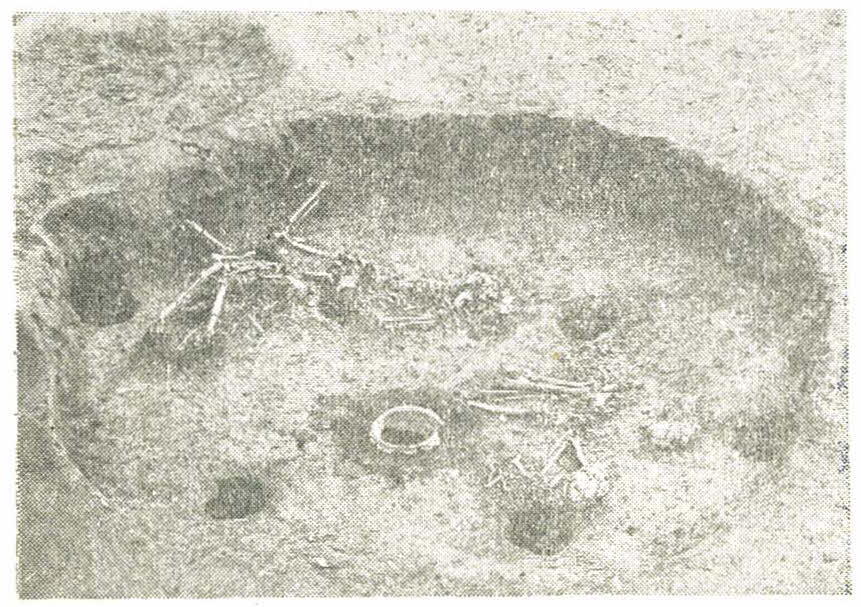

まず、居住人員、及びその構成については、昭和三十七年発掘の加曽利北貝塚第二地点における人骨群の出土状態の中で(註39)、第二群と呼ばれる四体の状態は、とうてい、正常に埋葬されたものと見ることはできず、何らかの理由で、一時に死亡し、そのまま、その住居内に埋葬あるいは遺棄されたものと見ることができる(二―八二図)。

2―82図 住居内で折り重なって発見された人骨

(加曽利北貝塚)

また、その南、数十メートルの所で、昭和四十年に発掘された住居址内に、同様な状態の人骨四体が発見されている(註40)。

更に、同様例は、大正十五年の市川市、姥山貝塚における例(註41)を見ることができる。

これらの例の人数と構成を見ると二―一〇表のとおりである。

| 遺跡名(発見年次) | 時期 | 総数 | 内訳 | |||

| 成人男子 | 成人女子 | 子供 | ||||

| 1 | 姥山(1926) | 中期 | 5 | 2 | 2 | 1 |

| 2 | 加曽利(1962) | 後期 | 4 | 2 | 1 | 1 |

| 3 | 加曽利(1965) | 中期 | 4 | 2 | 1 | 1 |

このような例からだけで推定するのは、例数も少なく、少々冒険であるかも知れないが、一基の竪穴住居の面積から見ても、四~五人ないし六人くらいが、居住できる限度であろう。そして、その構成も、成人男女と子供というように、今日の、いわゆる核家族的な構成であったことをうかがうことができる。