埋葬は、数ある生物の中で、人間のみが行う所作であり、人類の発達段階の中では、ネアンデルタール人に代表される旧人類(中期旧石器文化期)のころからすでに行われてきている。埋葬とは、生を失ったもの(死者)の肉体を埋め葬ることで、それは、明らかに、死者あるいは死に対する一定の観念の現れであるといえる。

縄文時代千葉市における埋葬の初現は、昭和二十一年に発見された都町向の台貝塚における事例である(註44)。

向の台貝塚は縄文早期後半(茅山式期)の貝塚で、発掘調査によって、その時期の住居址が発見されたが、その住居址(B地点)の内部から二体(三号及び四号)、その西方のA地点から二体(一号及び二号)の計四体の埋葬人骨が発見された。これらは、いずれも茅山式期のもので、当時は、わが国最古の埋葬人骨とされていた。更に、それらは、共に完全な屈葬の状態を呈していた。また、どの遺骸にも副葬品とされるものはなかった。

つづく前期の時期の埋葬例は未発見である。これは、前期の遺跡の調査・研究が、未発達である点に起因しているであろう。

中期・後期には、遺跡数の増大と大規模貝塚の出現とにより、また遺跡調査数の多いこともあり、多くの埋葬例が発見されている(註45)。

埋葬について見る場合に、まず、とりあげられるのは、埋葬された遺体の姿勢である。

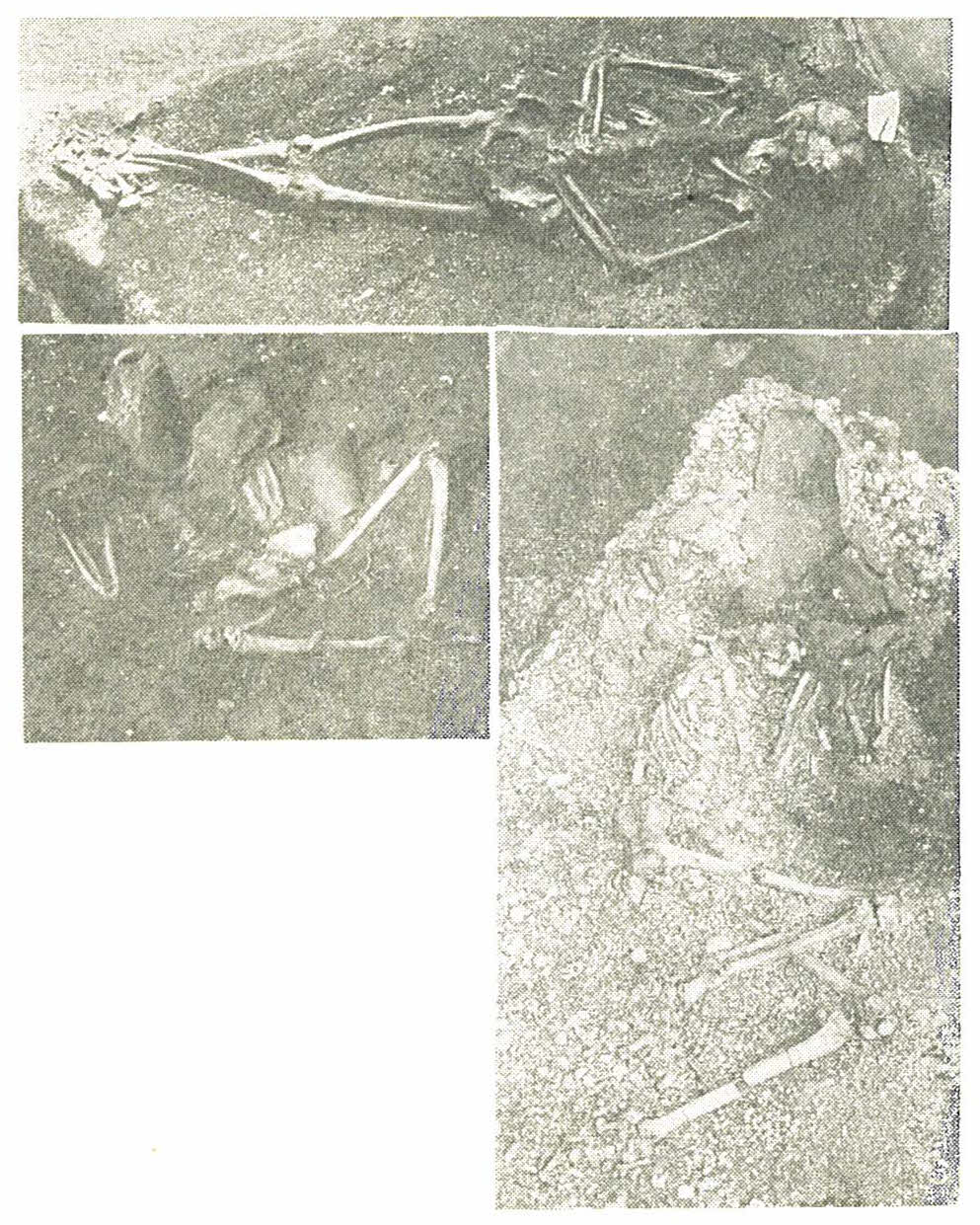

それは次の二種類に大別される。一は、屈葬と呼ばれ、手や足をまげて、胴部に近接させた姿勢のもので、他は、伸展葬と呼ばれ、胴体・手・足を直伸した姿勢のものである(二―八八図)。

2―88図 いろいろな埋葬形態(上,伸展葬・蕨立貝塚J地点,右下,屈葬・廿五里南貝塚,左下,甕かぶり葬・長谷部貝塚)

そして、双方共に、遺体の向きによって、仰臥・横臥(左・右)などがあり、まれに俯臥などの例も見られる。また、屈葬、あるいは伸展葬と分類しても、胴・手・足の状態は一様でなく、その中間の姿勢をとるものも少なくなく、一様にいいきることは困難である。

このような、埋葬された遺体の姿勢の相違についても、屈葬は、胎児の姿勢をかたどり、再生を願うものであるとか、墓壙を掘る場合に労力を省くためであるとかの解釈が試みられているが、時代的にも、地域的にも、両者は混在しており、結論を見るには至っていない。

埋葬は、そのこと自体が、死者あるいは死に対する一定の観念の現われであるが、遺体に対する種々の所作により、更にそれが明確となってくる。

それは、埋葬に際して、遺体の頭部に甕をかぶせるとか、胸部に石を抱かせるというような所作が行われている(二―八八図左下)。

前者は甕被り葬と呼ばれ、遺体の中でも特に頭部を意識していることがわかる。

後者は、石抱き葬と呼ばれ、これは胸部を意識している。

これらは、縄文時代の当時にあっても、すでに、頭部及び胸部(心臓)が、身体の中でもっとも重要であり、人間の「生」あるいは「死」というものに、もっとも深くかかわりをもっているということを意識してのことであると考えられる。

そして、そこには、人間の生と死をつかさどる不思議な何ものかの存在=霊魂の存在ということを、すでに縄文時代人は考えていたということも考えられる。

甕をかぶせ、石を抱かせることによって死者の霊魂をしずめ、死者の霊魂がその肉体から遊離して生者に災厄を及ぼすことを防ごうとしたと推定される。

更に、比較的大型の甕を利用して埋葬が行われる場合がある。このときの被葬者は、小児、あるいは幼児と考えられ、非常に小さな骨格で、しかも、ほぼ全身の骨格が発見される。

このように、通常の場合、青年以上の成人と、小・幼児とで埋葬法に変化が見られてくることは、その両者のそれぞれの死に対する観念の差異と見ることも可能であろう。また、土器製作の技術の上から、成人の全身を収容できるほどの大型の土器の製作が不可能であった、ということもありうるであろう。

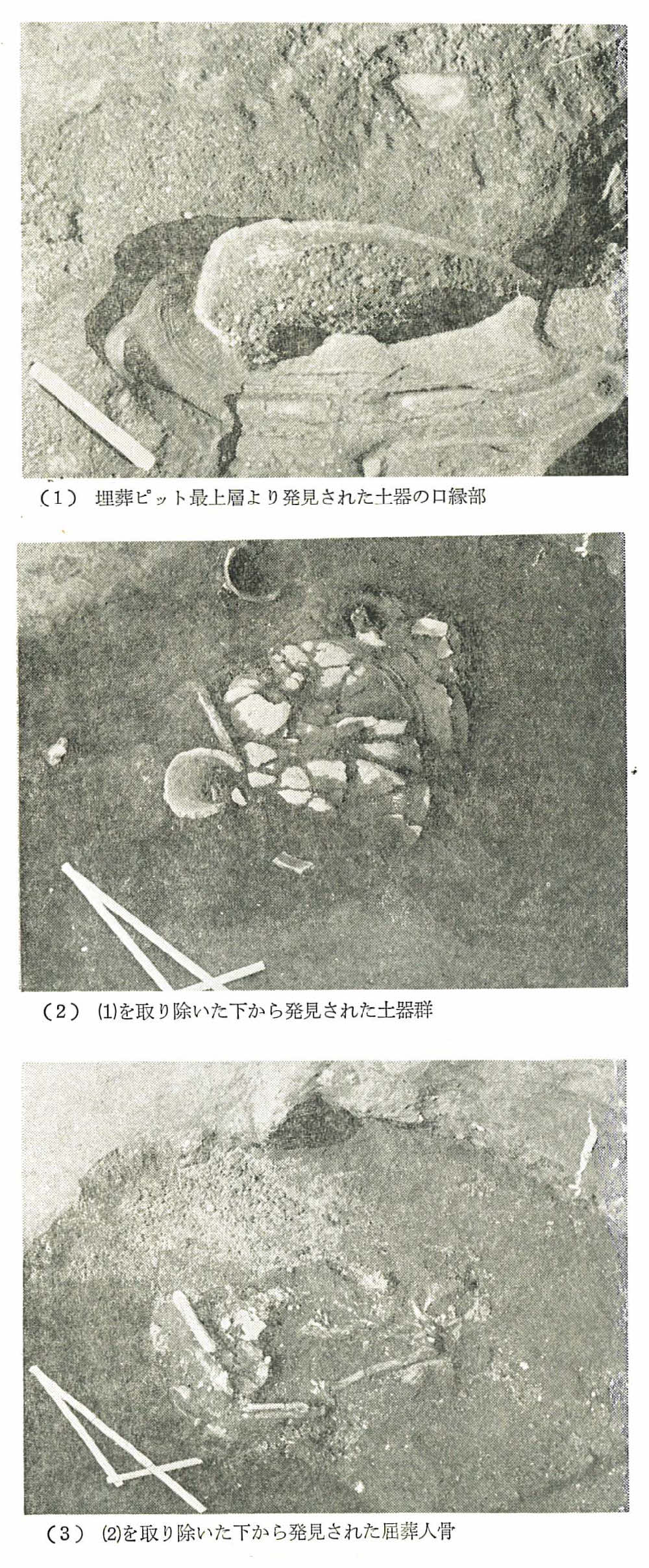

そのようななかで、昭和四十一年に行われた、坂月町蕨立貝塚(註46)のG地点から発見された埋葬例は、特別に入念な埋葬を行った例として、特筆に値するであろう(二―八九図)。

2―89図 ピット内埋葬人骨の出土状況

(縄文中期,加曽利E式,蕨立貝塚発見,昭和41年4月)

被葬者は非常に若年のもので(性別未詳)、いわゆるフラスコ型のピットの中に埋葬されていた(二―八九図(3))。

ローム層中に掘り込んだ、そのピットの下部には、半分ほどの黒色土が充満しており、その上に、中期中葉の甕型土器三分の一個体分ほどの土器片を敷き、その上に遺体を仰臥屈葬の姿勢で、頭部をほぼ東へ向けて安置し、その胸部から腹部の上には二個体の甕をのせ(そのうち、一個の中には、キサゴのこまかくくだいた殼が充満していた)、脚部の方には、そのほかの土器片がおかれていた(二―八九図(2))。

そして、若干、土をかけた後、大型の甕型土器の口頸部を倒立させ、その上にのせている(二―八九図(1)参照)。このような事例のある一方、先に、住居の項で見たような、一家族の横死と見られるような場合(二―八二図)には、そのままの状態で、埋められてしまっている例もある。しかし、この場合でも、その遺骸の上には、貝類の堆積が見られるし、また、そのままの状態を長く放置しておくということも考えられないので、死後、直に貝殻を投入してそれを埋めたと見ることができよう。この場合には、死後、その遺体にふれることも避けねばならないほどの死因であったと考えられる。

2―90図 廿五里南貝塚で発見された貝層中に埋葬された人骨(矢印・脛骨)

このような埋葬を行う場合に、すべて墓壙を掘る、ということが行われたか否か、という点についても検討を要するところである。

この墓壙の有無についても、墓壙の存在を確認した例はよいとして、確認されなかった例においては、土壙の存在がないことが確認されているのか、あるいは、技術的に、その存在の有無が確認できなかったのか、問題の残るところであろう。

昭和四十七年に発掘された東寺山町廿五里南貝塚における例(註47)(二―八八図右下)は、中期中葉の甕被り葬の遺骸であったが、下の住居址が半ば埋没し、その中に投棄された貝層堆積の中ほどに発見された(二―九〇図)。

このときに、埋葬人骨の周囲の貝層の断面を綿密に検討したのであるが、一旦、堆積した貝層を掘り込んで遺体を安置したという形跡は認められなかったが、その周囲にはキサゴが充満していた。

したがって、ある程度まで堆積していた貝層の上に遺体を安置し、その上に、更に貝層堆積が形成されたのであるが、遺体の安置と、その上部の貝層堆積の形成との間の、時間的間隔の大きさは不明である。

このような場合には、住居址上に、堆積した貝層堆積の、中央部が皿状にくぼんでいることをもって、墓壙と見て埋葬したことも考えられる。また、遺骸周囲のキサゴの意義も考えねばならない。

このほか、住居址の床に、直接、通常の埋葬が行われている例などもあり、その様式は一様ではない。

更に、各遺跡内における、埋葬地点の分布も、さまざまな傾向を有しており、一定の墓地あるいは墓域の存在の確認には至っていない。

これは、現在の段階における、埋葬地点の確認は、主として人骨の出土によっているところにある。ところが、人骨の出土は、ほかの動物骨と同様に、貝層堆積の範囲内においてのみ、確認が可能であって、その範囲の外では人骨の遺存はほとんどなく、埋葬地点、埋葬遺構の確認が不可能な場合が大部分である。

このような資料作製上の不均衝から集落内における墓域の問題の解決は将来に持ちこされることになるのであるが、そのような不均衝が解消されたのち、一時期の集落ごとに埋葬地点を分析してゆくとき、この墓域の問題も解決してゆくであろう。

昭和十二年の矢作町矢作貝塚の事例(註48)では、六体の人骨が密接合葬されていたことが確認されている。これは、墓域の存在を示唆するものである可能性もある。

いずれにせよ、貝層堆積の中に埋葬人骨を発見することは、縄文時代人たちは、今日、貝層堆積として残るごみ捨て場に、死者を葬ったということになる。

これは、今日、我々の観念から見ると非常に奇異なことになるのであるが、当時の人々が、そのようなことをするということに、何らかの意義を認めていることを見なければならないであろう。

すなわち、ごみ捨て場に対する観念が、今日の我々のように単なる生活残滓の廃棄場所として見るだけでなく、新しい生産の源としてか、あるいは、再生の源としてか、そこを埋葬の場とするにふさわしいとする観念の存在を認めねばならないであろう。

土偶の出土も、同様の意義のもとに見られるのではなかろうか。最近のダスト=ボックスの普及で見られなくなったが、一昔前までは、よく、農家のごみためから「かぼちゃ」などが自然に生えて結実している光景を見ることができた。