このことは、後期終末から晩期初頭のころ漁撈活動を妨げる何かが起こっていたことを端的に暗示する。それは恐らく海岸線の後退に伴う漁撈活動の行きづまりであろう。このほか環状ないし馬蹄形貝塚を堆積しつつあった大集落では、製塩技法の開発によって、大量の貝殻を堆積することが必然的に消滅したこともあったろう。ともかく、中~後期に非常に発達した貝塚が次の晩期に至って極端に減少するという事実は、人口の急激な減少によるものでもなく、もちろん外敵の侵入による集落の崩壊でもあり得ない。

彼らはもはや人口の増加と集落の拡大を充足させるだけの漁撈資源の確保が困難な自然環境の下におかれ、かたがた干貝製造の衰退などによって、今まで保たれてきた強力な集落内部の血縁共同体的結合観念の規制に何らかの変化を招き、やがて集落の分裂―移動というコースをたどったことのように思われる。このことは文化の面にも反映して、種々の停滞的特質を彼らの日常使用した土器の文様・型体の上に雄弁に物語る。即ち中期の雄渾、自由、溌溂とした力の表現、後期の華奢、繊細、巧緻な手法、晩期の精巧、爛熟、煩瑣な趣を比較するとき、よくこの間の推移を観取することができよう。

もっとも、晩期の土器を包含する貝塚からは、往々イノシシ・シカなどの骨をおびただしく堆積している地層があるところから推察すると、依然として住みなれた集落に踏みとどまって漁撈から狩猟に生活設計を転換した人々のあったことが知られるけれども、多くの人々は、新たな土地を求めて今までの集落をあとにしたことであろう。それは晩期の遺跡として著名な青森県亀ケ岡・埼玉県真福寺などの遺跡のような沖積低地や埼玉県桶川市東高井遺跡のような比高の少ない谷奥の低台地ではなかろうか。これらの遺跡は、都市近郊の開発に伴う事前調査が活発に行われている現在でもあまり見あたらない。これは遺跡の上部を被う黒土層の堆積が厚いことにもよるが、台地での開発では土地を平坦に地ならしすることが多く、遺跡の所在する谷奥の低台地は、ほとんどの場合調査が行われないままに埋立てられる結果によるのかもしれない。

北九州に芽生えた弥生文化は、水稲耕作を主体とし、鉄器や青銅器を伴うより高度な文化で、前期・中期・後期に大別されるが、関東に波及したのは中期初頭(西暦前百年)のころであり、この文化を受け入れた人々こそ、新たな移住地に生産の汗を流しつつあった縄文時代晩期終末の人々であったのである(二―一八表参照)。

すなわち、縄文文化から弥生文化への展開は、決して大和民族による東国原住民の征服ないし駆逐という過程をとったのではなく、西日本における縄文時代人が、大陸から浸透した新文化の刺激を受けて弥生文化を育成し、次第に東国に伝播していったものである。

かつて清野謙次は、「旧アイヌと原日本人とは祖型日本人から分岐したもので、それは近接人種との混血の度合や自然の進化とによるものである」としたが、長谷部言人は「祖型日本人から現代の日本人に進化したのは、必ずしも混血を必要とせず、長い間の自然的淘汰や生活状態の変化に応じて、地域的に若干ずつ異なった体質を備えるようになったものである(註1)」と唱え、鈴木尚は館山市佐野洞窟人・同市安房神社内洞窟人・神奈川県三浦郡南下浦町毘沙門洞窟人の体質的特徴を比較検討し、更に縄文時代人や古墳時代人の骨格とも照し合わせて、佐野人は初源的な弥生時代人であり、そのために縄文的形質をつよく示しているが、毘沙門人は終末的な弥生時代人であり、安房神社人はそれらの移行期にあると述べ、「関東地方の骨に関する限りにおいて、縄文時代人が、弥生時代人を経て、そのまま古墳時代人になったとする可能性が強い(註2)」と結んでいる。いずれにしても縄文時代人と弥生時代人とは根本的に民族が違うものではないという点において、考古学上の見解と一致するのである。

県内発見の弥生時代中期初頭(須和田式)のものとしては、市川市須和田遺跡(集落址)、佐倉市天神前遺跡(共同墓地)が最もよく知られ、市内では坂月町新田山遺跡が最も古い。

弥生時代の集落立地は、近くに水稲耕作をするのに便利な場所が選ばれる。しかし、農具としての鉄器の使用が普及していなかった東日本の中期の段階では、木製のスキ・クワで耕すことのできる自然灌漑の可能な沼沢地ないしは自然堤防の後背湿地あるいは山あいの谷津田が水田として開発されたから、彼らの集落はまずこれらの水田を見おろす台地又はその山裾に営なまれ、沖積平野の中に進出することはほとんどなかったようである。

市内発見の弥生時代遺跡(二―一〇〇図)は縄文晩期と同様極めて少なく、これら僅少の資料にもとづいて叙述することは多くの困難を伴う。しかし、現在発見されている時点で当時の集落分布を概観すると、都川本支流沿岸が中期弥生文化の栄えた中心地であったように思われる。

もっとも、この時代の生産は水稲にのみ依存したのではなく、山寄りの地方では狩猟、海岸に近いところでは漁撈、それに植物採集が併用され、また大麦・小麦・粟・稗・瓜・蕎麦・瓢箪・大麻・桃・葡萄などの畑作も一部に行われていたらしい。誉田町椎名谷遺跡の久ケ原式期の人人は、その立地の点から見て水稲よりもむしろ狩猟と畑作に依存し、幕張町上ノ台の前野町式期の住民などは、半農半漁の暮しをしていたのではなかろうか。

坂月町新田山、都町車坂、星久喜町批把首台、大宮町城の腰の四遺跡をのせる低台地に、新田山遺跡のような再葬共同墓地や集落があったとすれば、水田は当然その前面に展開する都川沿岸の湿地帯でなければならない。恐らく大草、坂月、太田、加曽利、仁戸名、星久喜、川戸、大宮、矢作、都、高品、貝塚、東寺山、作草部などの町々を含む一帯の低湿地は、弥生時代人の最も古くから住みついたゆかりの土地というべきであろう。

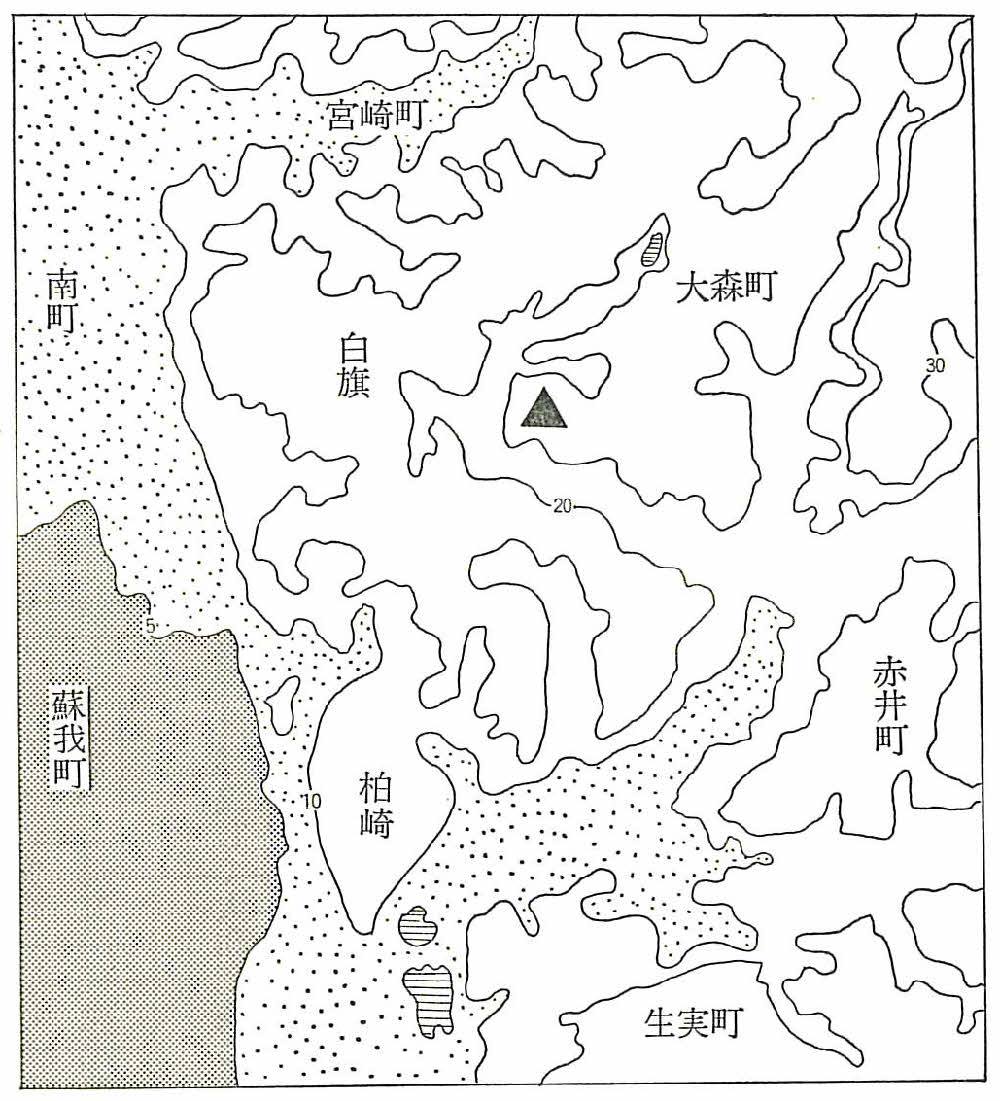

市内にはこのほか、猪鼻丘陵から千葉寺町を経て宮崎町、大森町に至る樹枝状に入りくんだ台地一帯に中~後期の遺跡が点在する。ことに千葉寺町中の台の再葬共同墓地とみられる小田原式の土器、同じく小田原式の集落遺構である大森町大森第二遺跡(西ノ花遺跡)の発見は、このあたりから村田川のデルタ地帯を望む海岸平野の開発を次の古墳時代に継承する初期住民の足跡として注目すべきものがある。

2―111図 大森町大森第2遺跡(西ノ花遺跡)周辺の地形図

弥生時代の耕作には木製の鍬、鋤などのほかに田舟や田下駄が使われたが、最初期の段階は足耕によったであろう。種は直播された模様で、『万葉集』の歌の中に

わがまける わさ田の穂もち

つくりたる かづらぞ見つつ

しぬばせ吾背。

すみのえの 岸を田にはり

蒔し稲 ひでてかるまで

あはぬ君かも。

等があり、延喜二十三年(九二三)に記された『皇太神宮儀式帳及止由気宮儀式帳』の「年中行事及月記事」中にある稲作行事には、種蒔と抜穂の儀式のみがあり、田植の儀式がないのは上代の栽培方を伝承したものといえよう(註3)。抜穂というのは稲を穂首から摘み取る方法で、初期には石庖丁が使われたが後には鉄製の利鎌(とがま)が用いられたらしく、市内からはいまだ石庖丁の出土を見ていない。これは、弥生中期以後の道具が鉄製に変わり、今日の鎌としての形態に近いものとして発達してきたことを暗示する(註4)。収穫用としては右のほかに堅臼、堅杵、手槌、笊、籠、瓠、土器、煮沸用として甑(こしき)が用いられ、収獲から脱穀の過程を経ないで直ちに搗臼の過程に移った。穀物を調理するには一本ないし三本の土で焼いて作った原始的な五徳の上に、口の大きく開いた甕を載せ、その中に水を注ぎ、甕の上にもう一つ底部に穴をあけた土器即ち甑(こしき)を載せ、その中に麻袋に穀物を包んだものを入れ、下から火を燃して蒸して食べた。

市内における弥生時代の集落の内容とその自然環境の実態は、大森町西の花遺跡(二―一〇六図)や星久喜町批把首台遺跡の調査によって、ようやく解明の曙光が見出されたが、いずれも部分的な発掘に終わっているので、むしろ今後に残された課題というべきである。

しかし福岡市板付・比恵、福岡県前原町平原(ひらばる)、下関市綾罹木郷(あやらぎごう)、兵庫県播磨町大中、尼崎市田能、和歌山市太田・黒田、大阪府和泉市観音寺、奈良県唐古(からこ)、静岡市登呂(とろ)、横浜市三殿台(さんとのだい)、東京都八王子市宇津木(うつぎ)など十数カ所の顕著な遺跡の例から帰納される弥生時代の集落にはかなり大規模なものがあり、しかももはや縄文時代の集落に見られたような階級差のあまり無い血縁共同体ではなくて、数軒の血縁的大家族が幾つか集まってより大きな一集落を構成し、この集落を統率する族長の指揮の下に、氏族的な統一体制を形づくっていたことが知られる。耕地は各家族長を通じて一人一人に割当てられ、収穫の大半は集落共同の倉庫に収納され、共同墓地が設けられて遺体には身分に応じた若干の副葬品が添えられ、西日本では大型の合口式甕棺や組合式箱型石棺、東日本では恐らく木棺、族長層は方形周溝墓(註5)などに入れて葬られた。また家族間には既に貧富の差があり、或種の分業が行われて生産の増収をはかり、族長の支配の下に計画的な経営が行われていたであろう。市内星久喜町批把首台遺跡で発掘された方形周溝遺構の一部は、もし族長層の墳墓であったという推定が許されるならば、市内最古の階級社会が弥生時代中期にさかのぼるものとして注目されるであろう。

(武田宗久)

【脚註】

- 清野謙次「古墳時代日本人の人類学的研究」『人類学先史学講座』第二巻。長谷部言人「太古の日本人」『人類学雑誌』五五ノ一

- 鈴木尚『日本人の骨』一〇九~一一七ページ、昭和四七年

- 古島敏夫『日本農業技術史』上巻、八六~九〇ページ。昭和二二年

- 武田宗久「房総半島の生成と原始農業」『千葉県農地制度史』上巻三五ページ、昭和二四年

- 弥生式時代中期から古墳時代前半期に作られた族長層の墳墓で、方形に溝を囲らした平面の中央部に舟形の墓坑を穿ち遺体を埋葬したもので、昭和三九年東京都八王子市宇津木向原遺跡(前野町式期)で最初に確認された。大場磐雄「東京都八王子発見の方形周溝特殊遺構」日本考古学協会昭和三九年度大会研究発表要旨、昭和三九年