先に述べた聖人塚や兼坂周溝遺構群などとともに、兼坂古墳群としてとらえるべきであろう。しかしここでは、その群の中の、特殊な例として、特に兼坂古墳をとりあげてみた。

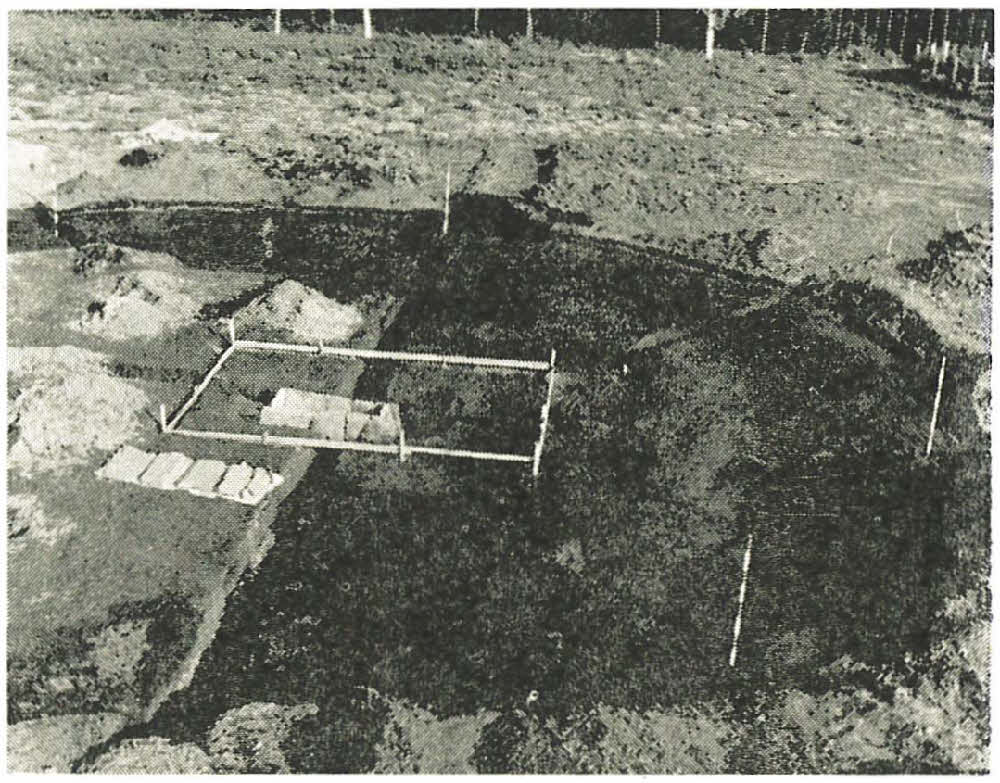

この古墳は、その土地を所有する須藤覚氏が、鶏舎拡張のためブルドーザーで削平中、組み合わせ式箱型石棺が露出して、はじめてその存在が知られたものである。通報をうけた千葉市教育委員会は、早速、昭和四十一年五月八日から発掘調査にとりかかった。その当初、落ちこんだ石棺の蓋石や側石や人骨の頭部などに、朱のような染色が認められたが、数日のうちに消失してしまった。

この古墳は、長径二二メートル、短径一八メートルの楕円形を呈する円墳である。その墳丘中央部に、三段にわたる階段状の土壙が、旧地表面からローム層中まで掘りこまれていた。そのもっとも内側の土壙(墓壙)は、幅〇・八メートル、長さ一・八メートルで、それに密着するように、合計一〇枚の扁平な、黒雲母片岩による側石が、内井桁に組まれていた。

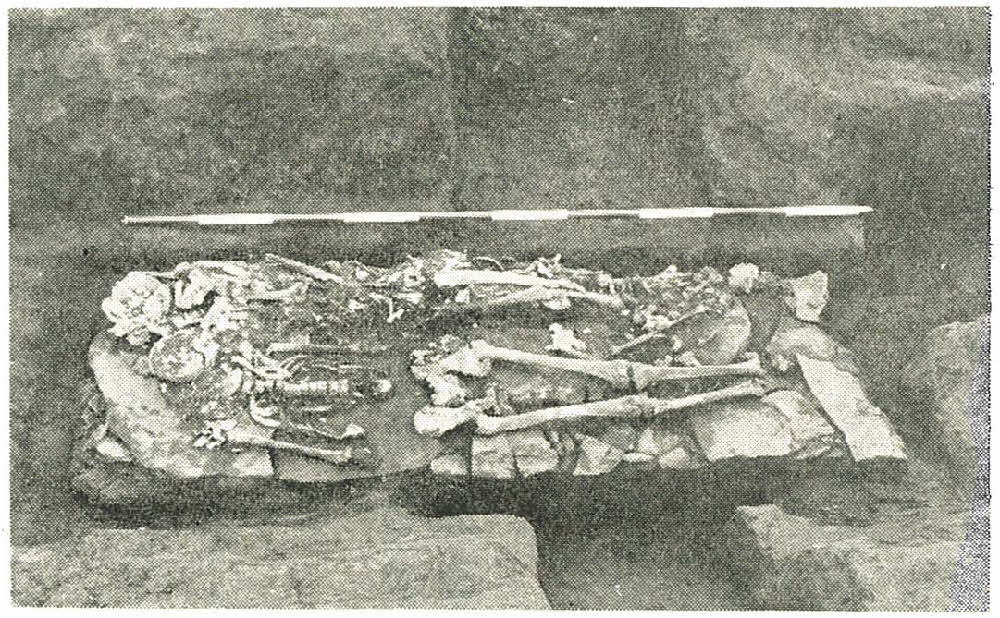

この側石の高さは、土中に埋没した部分を含めると、八五~九一センチメートル、底石からの立ち上がりは七三~七六センチメートルであった。底石は、扁平な同質の黒雲母片岩の板石破片を三十数枚敷きつめたもので、蓋石は、木口の側石とともにやや厚く、最大一〇・五~最小七・六センチメートルの一枚石が用いられていた(口絵第一七図、二―一二四・一二五図)。

2―124図 兼坂1号墳より発見された箱型石棺

2―125図 兼坂1号墳に埋葬されていた人骨

被葬人骨は、成人男性一体と女性一体、少年(あるいは少女)一体と幼児一体(性別不明)の計四体が、順次追葬された形で合葬されていた。そのうち、最後に葬られたと思われる成人男性骨が、ほかの被葬骨を左右に押し分けて、中央に安置されていた。これらの人骨は、かなり遺存状態がよく、幼児骨が最終被葬者の足許にあったのが、やや不自然に思われたが、ほぼ後世の攪乱、盗掘、あるいは野鼠類の乱入などの形跡は認められなかった。これは、石棺の継ぎ目に粘土が貼りつめられ、その上、墓壙部の埋めもどしの際に、粘土とロームとを版築(はんちく)状に十数段につき固めてあったからである。これらの防水処置は、きわめて丹念に行われていたといえる。

棺内より出土した副葬品は、青銅製金メッキの金環(耳飾)一、碧玉製管玉(くだだま)一、鉄製刀子一、ガラス小玉一であった。これらの副葬品は、すべて複数以上のセットとなるものでありながら、いずれも一個づつという在り方を示している。埋葬時に、形身分けをしたのか、あるいは後期古墳における形式的副葬による省略なのか、この種の古墳の性格を知る上で重要である。

この古墳の墳丘は、ごく僅かなふくらみをみせる程度であった。この種の組み合わせ式箱型石棺を埋蔵する円墳は、千葉県下では北部に多くみられ、特に八日市場市や八千代市では、このように墳丘がごく僅かで箱型石棺を有する円墳が群集している。千葉市内でも、この種の古墳は意外に多く、ただ森林地帯では気づかれないだけである。例えば大木戸町字立木に所在する立木城址の台地上には、この種の古墳が数基群集している。

この古墳の所属時期であるが、墳丘部及び周溝部から、土器の出土がほとんどなく、また副葬品も少なく、追葬例が多い。このようなことから、その所属時期もなかなか決定しがたい。ただ周溝内から僅かながら出土した須恵器から推してみると、ほぼ七世紀代後半に属するものと考えられる。

この種の古墳が県北部に多いことや、箱型石棺の石材が黒雲母片岩であったことは、この地域と茨城県・福島県方面との関連を予想させるものがある。それは相模から上総、下総、常陸、磐城にいたる、日本古代国家の東海道にあたる部分である。七世紀代後半という古墳の年代とあわせ考えるとき、律令体制と地方行政のあり方との関連を究明する上で、この種の古墳の存在意義はきわめて重要である。