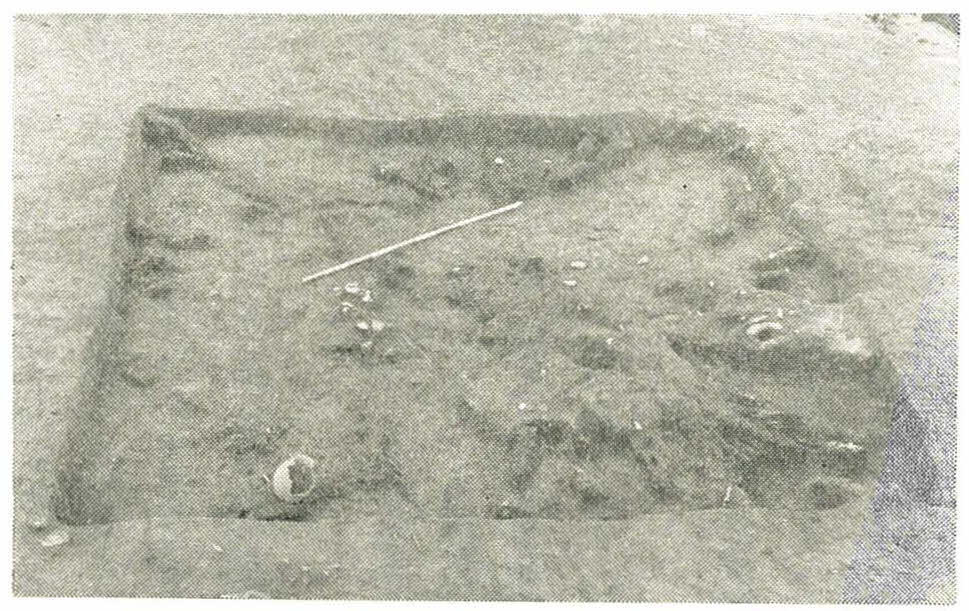

2―136図 へたの台遺跡出土の火災住居

この住居址には、北側壁の中央よりやや東寄りに、砂質粘土で築かれたカマドと、東南隅の壁に接して六〇×一三〇センチメートル、深さ七〇センチメートルの楕円形を呈する貯蔵穴が伴っていた。主柱穴は、住居址四隅に一本づつ等間隔に配置され、直径一五~二〇センチメートル、深さ八〇センチメートルの円形を呈していた。

この住居址から出土した遺物は、第一号住居址に比べて、はるかに少ない。大形甕(かめ)形土器一個、高坏形土器一個が土器の完形品であり、土器片もきわめて少量であった。土器以外の出土遺物としては、滑石製小玉一個、土製紡錘車(ぼうすいしゃ)破片一個などがある。

これらの遺物によって、この住居址の所属時期は鬼高式期に属することが確認されている。

以上の竪穴住居址のほかに、第六号墳の東側から、更に第三号及び第四号住居址が発見されているが、その規模と形態は大同小異で、ともに床面上に焼土と炭化物を伴い、その所属時期は鬼高式期に属していた。

このように、元来、八基の古墳を築造するためにも、きわめて狭小な台地の尾根部でありながら、その古墳の墳丘と墳丘との間隙を選んで、四戸の竪穴住居址が展開していることは、きわめて興味のある現象である。

元来、古墳群の所在する台地は、墓域・聖域として、日常生活を営む集落立地とは厳格に区別されていると考えられてきた。その観点から、いまだかつて古墳群の所在する台地においては、墳丘自体の発掘調査は行っても、その周辺の台地平坦部が調査されたことはほとんどなかったのである。

しかし、最近、筆者らの踏査によると、むしろ古墳後期の群集墳は、同時期の集落の周辺にあり、古墳群と集落とは密接な位置にある。時には、一つの台地において、中央部に集落があり、それを取り囲んで、台地の縁辺部に、その集落の墳墓が展開している場合もありうることを確認している。

しかし、この遺跡においては、古墳群の中に住居址が混在しており、これを集落とするには、その生活面があまりに狭小であり、古墳群による日照や通風の妨害によって、生活環境はきわめて悪い。また、このような類例は、ほかの集落においてはほとんど見出せないので、この場合はむしろ、日常生活の場と考えるよりは、墳墓と直接関係した、一種の「もがりや」であったと考えるべきであろう。

(後藤和民)