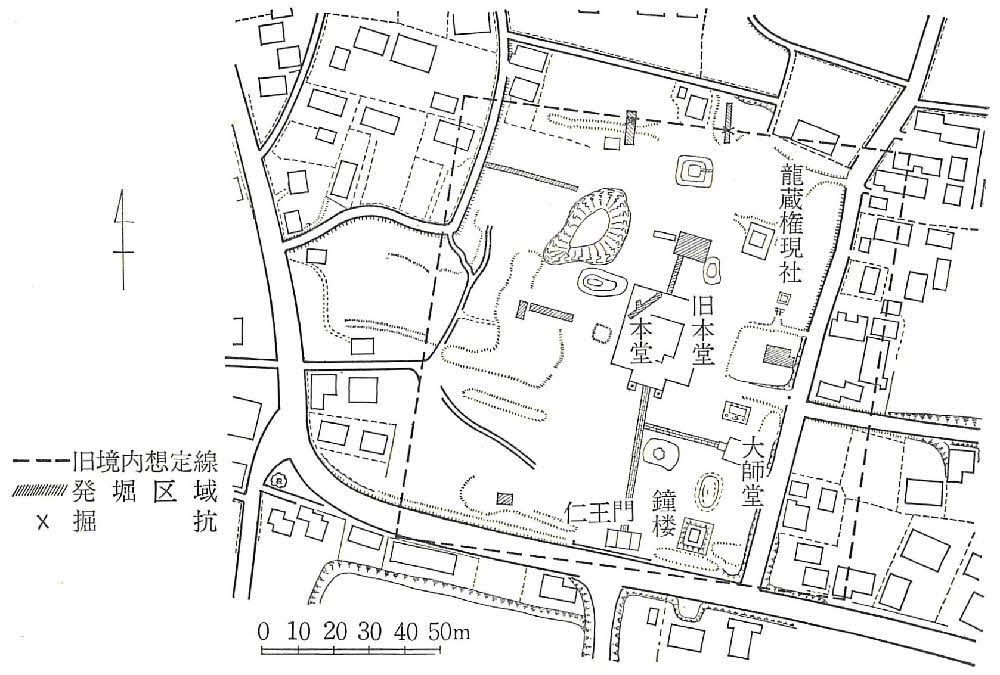

2―166図 千葉寺の観音塚

しかし現観音堂境内から出土する瓦当紋様によってみるならば、現在の地に或る種の仏舎が建立されたのはすくなくとも永暦元年以前、かなりさかのぼったころのことに属し、縁起にいう旧寺地との関係にはいささか疑問をさしはさむ余地がある。

千葉寺の考古学的調査は、昭和五年(平野元三郎、滝口宏)、同十年(服部清五郎)、同二十四年(大場磐雄)、同二十五年(千葉市誌編纂委員会)、同二十七年(千葉県立千葉第一高等学校郷土研究クラブ)と前後五回にわたって行われた結果、旧時の状態が次第に明瞭になってきた。本稿には昭和二十五年、二十七年の発掘調査に基づいた結果を主として記載することとする。

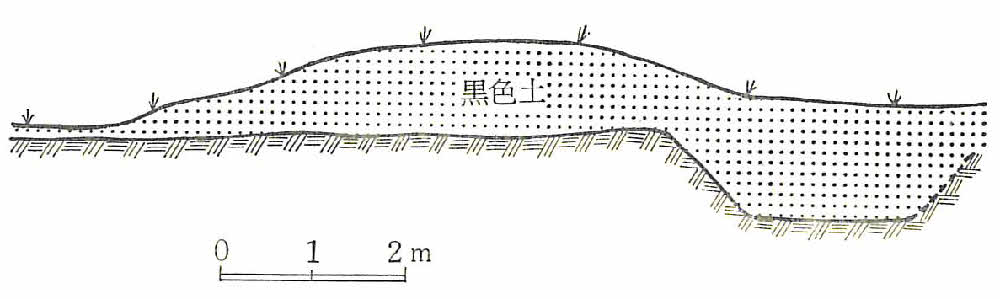

旧寺院の境域は実測図に示すとおり恐らく七〇間四方で、現仁王門から本堂に通ずる参道(石敷)の中心線を主軸とし、北は本堂北方の土塁を限り、南は仁王門前の県道の一部にまで達し、東は里道を距てて所在する数軒の屋敷地を含み、西は墓地の一部を取り込む範囲であろう。そしてこの中央に位する本堂の土壇の位置に、ほぼ旧金堂が建立され、参道と直角に交わって南面していたものと推定される。この土壇は今日に至るまで少なくとも五回の再建時に常に使用されたものであるために(註1)、全く往時の形態を止めず、礎石も屡々移動又は変形されて原位置にあるものは皆無であるが、境内の所々に散見する石群の中に、径約四五センチメートル前後の円座を作っているものがあるのは、旧時の礎石とみて差支えないであろう。金堂の規模はもちろん不明であるが、通例寺域の面積に制約を受けること、正面必ず奇数間であること、礎石の大小に比例することなどの原則からして、五間四面を適当とする。参道の方向は正しい南北線より南六・五度西に偏しており、これが王朝時代に方位を決定するに際して、磁石によらず北極星をもとにしているという慣習に従ったものと推定されるから、これは境内の北端に遺存する土塁の一部と共に旧時の面影を伝える貴重な遺構であって、伽藍配置復元の有力な手掛りとなるものと考えられる。さて、参道の南端は仁王門前の階段を経て県道に通じているが、明治二十七年三月十五日の日付を有する千葉寺観音堂付近一筆書地籍図によると、寺域の南辺が県道の中間近くまで延びていたことを知るから、昔の参道もまたその処まで達していた筈である。したがって、もし、しいて中門と南大門の二つを仮想するならば、現仁王門付近又はそれよりやや北に中門があり、その南にかなり接近して南大門が建てられていたことになるけれども、石見、下総両国分寺の場合ですら前門一基とすべきであって、二基を想定すると南大門の位置を崖下に置かなければならないのみならず、両寺とやや地形を同じくする千葉寺において二つの門址の遺構は全く見当たらない。したがって本寺ももともと南大門一基であって、その位置は現仁王門の場所にあったものと推定される。もちろんこのほか東大門と西大門とが左右相対し、講堂が金堂の北方にあったであろうことはほとんど疑う余地がない。次に境内の北辺に残存する土塁の外側は、深さ二メートル、幅一・三メートル前後の堀がつくられ、それが土塁と並行して東西に延びている点から、旧時の境域は、堀をもって廻らされ、築垣を設けた浄域であった。この点、下野・伯耆・豊後・筑後の国分寺の場合と一致する。以上のように現千葉寺境内に存する旧時の遺構は、金堂址をその後の再建にあたってしばしば改変して利用したと推定される土壇、参道の方向、土塁の一部、周溝の一部などを除いては、往時の伽藍配置を積極的に考按する材料は全くないけれども、大場磐雄の調査によれば現在の東門付近に古瓦を多く埋没する地域があり(註2)、昭和二十七年度の発掘においてもまたこの事実を確かめ、おびただしい古瓦の堆積場を発見した。そして本地点と参道を挾んで等距離に、土壇らしい場所もあるから、必ずしも、金堂のみが甍葺きで他の堂舎はすべて草屋であったと断定することはできまい。また南大門と金堂とを結ぶ線を北に延長したどこかに、講堂の中心があるという原則を適用すれば、その場所は北辺の土塁線に接近した杉林の中となる。

2―167図 千葉寺観音堂境内実測図

2―168図 千葉寺の土塁と外側の堀の実測図

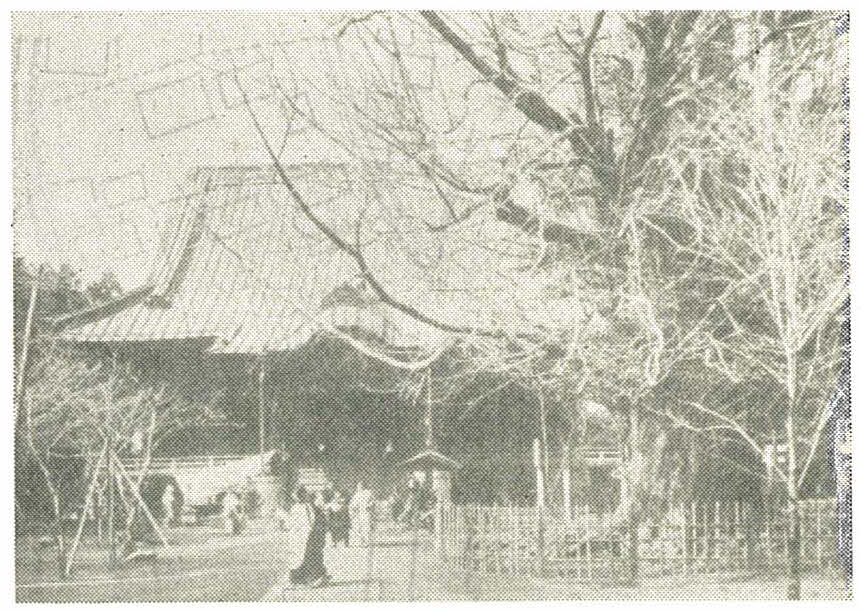

2―169図 千葉寺観音堂(昭和11年撮影)

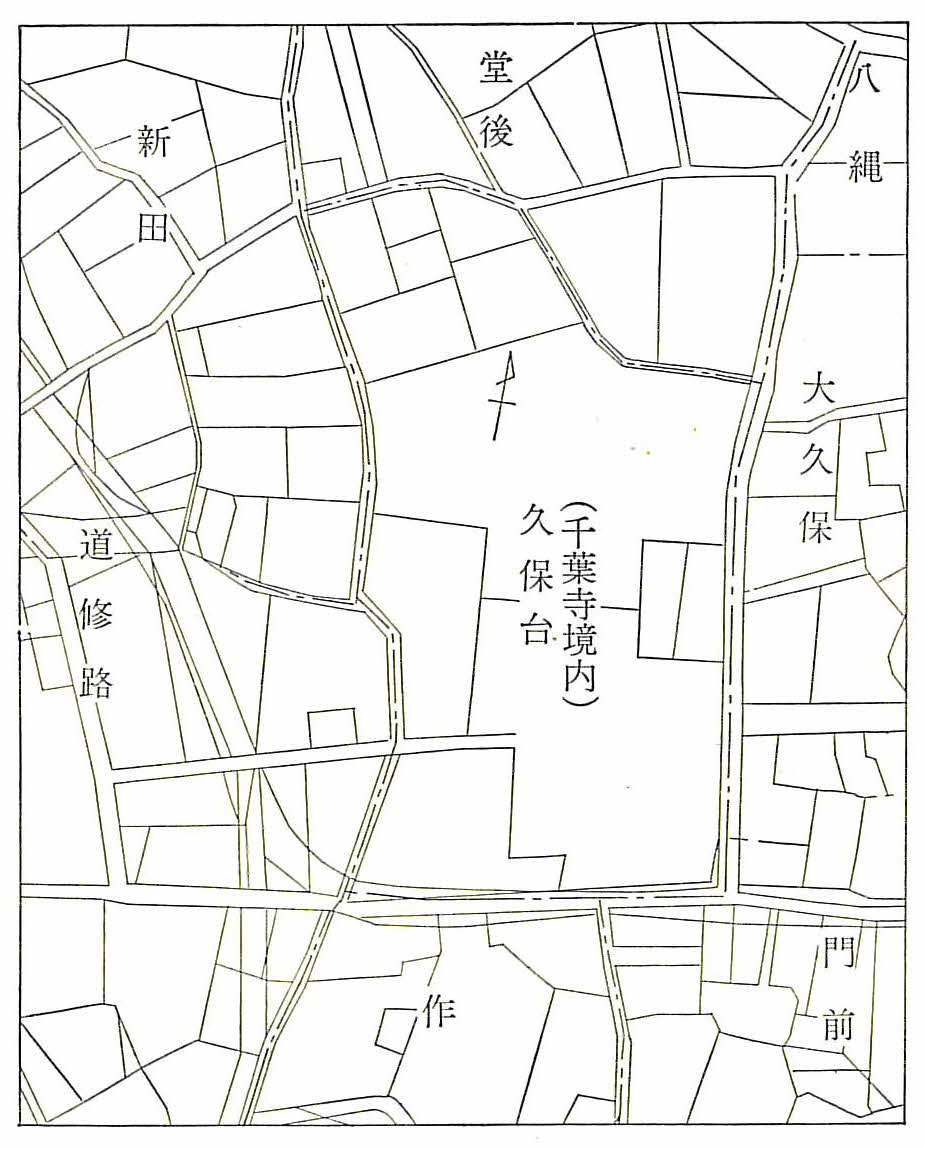

2―170図 寛文8年(1668)の絵図に表わされた千葉寺・観音塚付近

(勝山清胤氏蔵)

2―171図 千葉寺付近地籍図(明治27年)

要するに、千葉寺伽藍の主要をなすものは金堂であり、その他南大門、東大門、西大門、講堂の存在がほぼ推定されるだけで、他の堂舎がどのような配置をもっていたかは、調査にほとんど手掛りを与えないまでに変貌した現状の下においては、極めて困難である。

次に出土遺物の種類について若干の考察を試みることにする。