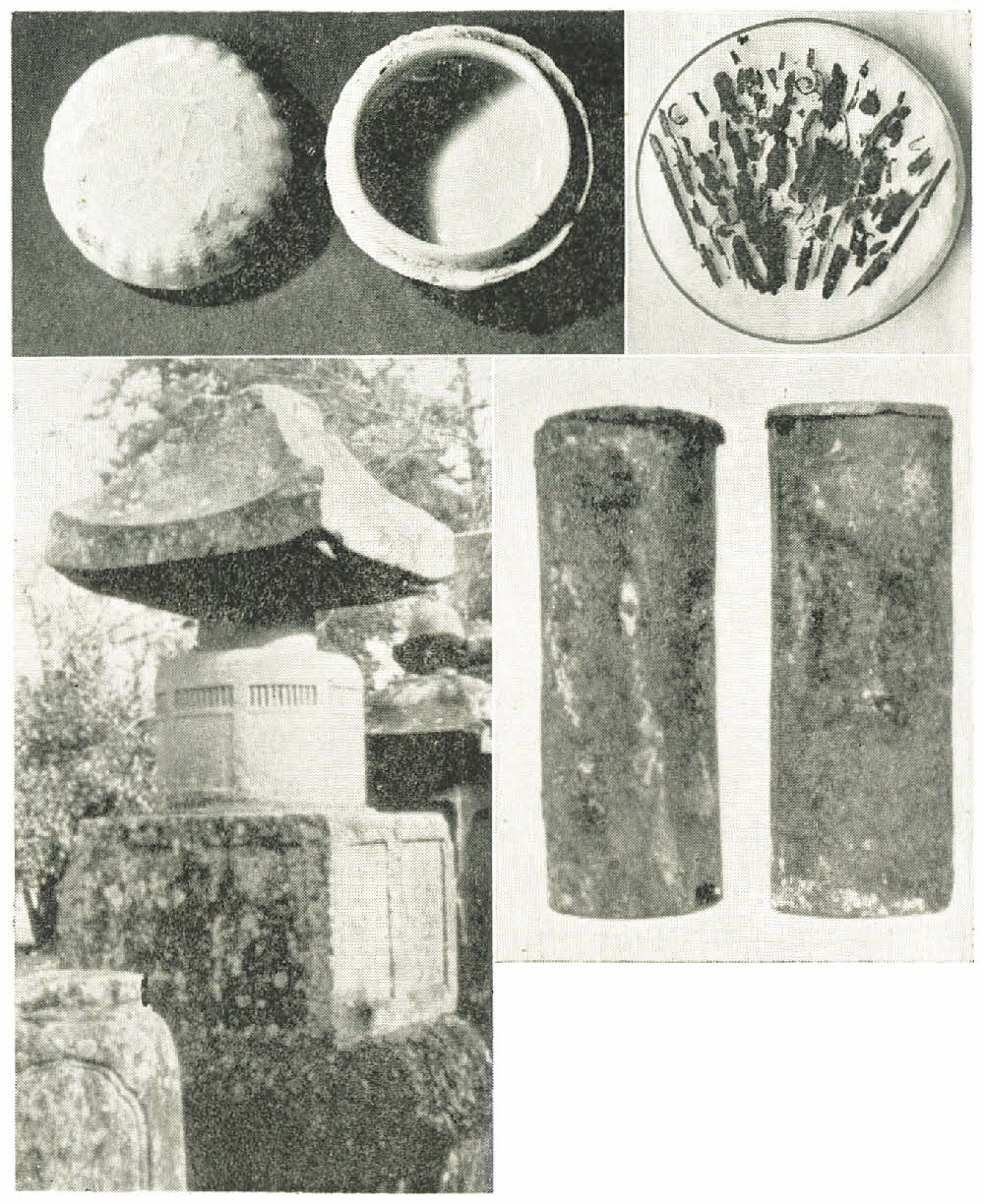

2―180図 経筒と伴出遺物(千葉寺出土)及び千葉寺の多宝石塔

合子(左上),金銀箔桧扇断片(右上)経筒(右下)

| 出土地 | 年号 | 伴出物 | 備考 |

| 市川市八幡町葛飾八幡神社境内 | 不明 | 藤原鏡 | 銅製一個 |

| 千葉市千葉寺町千葉寺観音堂境内 | 銘無し | 青白磁香合、扇面鉄釘、土師器 | 銅製二個(底部藤原鏡) |

| 香取郡下総町西大須賀字谷津 | 大治四年 | 古銭、鏡、鐸舌 | 銅製一個 |

| 不詳 | 建保三年 | ? | 「上総国町村誌」立野良道旧蔵一個 |

| 印旛郡栄町竜角寺境内 | 銘無し | ? | 銅製一個 |

| 市原市青柳、天王岡 | 大永八年 | ? | 銅製一個 |

| 安房郡天津小湊町清澄寺境内経塚 | 銘無し | ? | 銅製一個 |

前述の遺品中、千葉寺現境内における創建当時のものは瓦当をもって最も確実な資料とする。したがって本遺物の年代を推定する必要にせまられるのであるが、それは既述のように文様形式ともに奈良朝盛時の流を汲むとはいえ、既に著しく変形衰退の状を呈し、陵線細く繊細優美にして量感に乏しく、わずかに古制を伝えながら、奈良朝末葉ないし平安初頭の好尚に合致するといえよう。ここにおいて、再び当寺縁起を想起すると、現境内に伽藍を再建したのは永暦元年庚辰(一一六〇)のことと伝え、古瓦にみる文化相との間には大約半世紀くらいのひらきがある。この矛盾の解明は今後に残された課題であって、現在までの諸資料をもってすればこれ以上の考究はむしろ不可能のことに属する。しかし、あえて一考をめぐらすことが許されるとすれば、現在の縁起はその巻末に「依二旧記略縁起一」とあり、文章は近世以降のものであるから、旧記転写編纂の際に、あるいは永暦に類似した語音または書体(たとえば延暦、延喜など)のより古い年号を誤記したものか、古いころの記事焼亡のため、里伝記憶などによって、その部分を補填充当した結果による誤りであると見做されないこともあるまい。次に当寺建立の檀越については、もちろん池田郷内に居住していた或る有力な篤信の氏族であったろうことは、ほとんど間違いないところで、この点朝廷の公的な思召によって建てられた、いわゆる官寺や、当寺縁起にあるような一僧侶の発起によって、初めから開基創立された教団的意義を有する寺院ではなく、主として一族の祖先の冥福を祈り、将来の安穏利益をねがうところの氏寺であったであろう。中央においては、既に早く欽明天皇十三年仏教公伝の際、蘇我稲目が仏像を礼拝するために向原の家を浄捨して寺としたのを始めとして、蘇我馬子の起こした石川精舎、法興寺、鞍部多須奈の建立した坂田寺、秦河勝が聖徳太子より仏像を受けて造った蜂岡寺、蘇我倉山田石川麻呂の創立した山田寺、蘇我蝦夷の造建した桙削(ほこすぎ)寺など皆この種の寺院であった。推古天皇紀二年(五九四)春二月の条には「諸臣連等各君親の恩(もろもろのおみむらじたちおのおのきみおやのめぐみ)の為に、競ひて仏舎(ほとけのおおとの)を造る。即ち是を寺と謂(い)へり。」とあり、これら諸寺造立の目的が君親(おや)の恩(めぐみ)のためにあったことを明らかにしているが、地方にあっても、その後急速に流伝した仏教思想の影響をうけて、その有力者たちが一族を集めてあるいは寺を造り、あるいは写経のことを行った。『出雲風土記』に記された一一ヵ寺中の、九ヵ寺までが郡大領、有姓者など一族の氏寺であり、『類聚国史』には嵯峨天皇の弘仁三年(八一二)五月の条に「上総国をして安房国の諸寺を検校せしむ」とあり、平安時代初頭には、そこに官寺以外にも若干の仏舎があったことを示唆している。また奈良東大寺、興福寺を始め、諸大寺の興隆によって、多量に必要となった僧尼や写経師たち、いわゆる知識優婆塞(ちしきうばそく)の貢進文の中には、上総国天羽郡、長狭郡、市原郡、周准郡、安比留郡、山辺郡、武射郡、下総国海上郡出身の者の氏名が遺存している(註5)。彼らは、その生国にあって読誦をならい、浄行にはげんでいたものの中から推挙された人々であった。周囲の事情かくのごとくであったとすれば、千葉郡内の豪族中にも当然氏寺造立の悲願を成就し、やがて中央の高僧を招請して教化に当たらしめたことがあったかもしれない。ここにおいて、千葉寺の称呼が縁起にあるとおり、創建当初からつけられていたものとする限り、千葉国造の後裔にして遅くとも平安初頭までに、相当な権力を貯えていた者をもって、その創立者と解するのが妥当である。この点に関しては、『日本後紀』の「延暦二四年冬十月乙酉、千葉国造大私部直善人に外従五位下を授く」とある記事が何らかの示唆を与えているかもしれない。しかしながら、千葉寺の名称を伝える確実な資料は、「元徳三年(一三三一)辛未仲秋二十三日」の日附を有する『金剛山東禅寺鐘名並序』の初めに、「千葉寺之北八幡宮之南有二新蘭(てら)若一……」とあるのを(註6)最古とし、仮に『千学集』にある千葉常重のときに、妙見菩薩を「下総千葉庄池田郷千葉寺の宮え移し奉る所」とある記事を、そのまま許容するとしても猶平安末期をさかのぼることはできない。なお千葉寺には弘長元年(一二六二)十二月二十二日在銘のいわゆる戻鐘があったという(『相馬日記』)。これを要するに現千葉寺境内における旧伽藍の創立は、考古学上から観察すれば奈良朝末ないし平安初頭となり、当寺縁起からいえば平安朝終末に近いころとなって、その間数百年の距りがあり、また千葉寺の創立者も一応千葉国造の後裔と思われるが、あるいは池田氏族ないしは蘇我氏の流をくむ者とすることも可能であって、必ずしも右のように断定することは避けなければならない。

では、縁起にある三界六道の故地、古老や文書の伝える字観音塚附近(註7)は、果たして当寺草創の地とすべきであろうか。今附近を踏査すると、昭和二十八年ころまで観音塚と称する比較的大きい方形の封土があったのみならず、近傍畑地からかつて布目瓦若干を出土したこともあるといい(註8)、寛文八年の絵図面には何らかの遺構が封土の東方にあったことを示し、更に里伝によると、かつての巡礼街道は蘇我町方面より東進して、千葉寺村姥ケ台(うばがだい)と長者ケ池の間をぬけ、石橋をすぎ、観音塚を経て、千葉寺に至ったものであるというなど、かれこれ総合すると、縁起の由来には必ず深い理由があろうことを考慮し、今後は発掘調査とあいまって、資料の再吟味を心掛ける必要がある。