荒蕪地の開墾が民間に開放されたとはいえ、これを大規模になし得る者は資力に恵まれた貴族、豪族、社寺などであったから、彼らは多数の奴婢、百姓、浮浪人などを動員して広大な土地開発に狂奔し、あるいは班田農民の零細な開墾地を買得、流質、譲与、横領その他の方法で兼併し、又は収公に漏れた既墾地、入会地を接収するなどして、ここに大土地私有の傾向を生じたのである。そのため政府は一旦墾田禁止の勅令を発した(七六五年)けれども、もはや何程の効果も期待できなかったものと見えて、宝亀三年(七七二)十月十四日の太政官符によって再び公許することとなり、土地国有制下に私墾田経営が各地に展開し、いよいよ律令国家の経済的基礎を大きくゆさぶることとなったのである。このころ房総に営まれた荘園の典型は藤原黒麻呂とその子孫の開墾になる藻原、田代両荘である。黒麻呂は宝亀五年(七七四)三月上総介となり、同八年正月上総守に補せられて十数年間任地にあったが(註5)、その間牧野を開いて藻原荘となし、更にその子春継とともに往々買得して作ったのが田代荘であって、藻原荘の四至は東は清水野を限り、西は巨堤葺原を限り、南は緑野を限り、北は小竹河を限り、東西一、〇二〇丈、南北四八七丈に達し、田代荘は長柄郡と天羽郡に分かれていたが、合計三〇余町歩の開田と畠若干とからなる極めて広大なものであった(註6)。

八世紀末葉のいわゆる平安遷都(七九四年)及び桓武天皇の治世は、没落に瀕した古代国家を再建するためあらゆる努力がはらわれた時代であるが、天皇の延暦三年(七八四)十一月の勅に『此者(このごろ)、諸国の司(つかさ)等その政僻(まつりごとひがこと)多くして撫道の方(まさ)にそむくことを愧(は)ぢず、唯侵漁の未だ巧ならざることを恐る。或は広く林野を占めて蒼生の便要を奪い、或は多く田園を営みて黔黎(げんれい)の産業を妨ぐ、(中略)今より以後国司等公廨田(くがいでん)の外更に水田を営むことを得ず、又私に貧り墾闢して百姓農桑の地を侵すことを得ず(註7)。」といい、同四年十二月の勅に「比来(このごろ)或は王臣家及び諸司寺家山林を包並(かねあわ)せて独り其利を専にす(註8)」とあり、王臣家を始めとして諸国の国司寺家などが私利を計るに汲々として、或は広く山林原野を占有し、或は百姓の既墾地を侵すなどして政治を省みなかったことを示し、そのごこのような情勢が房総においても、また所々に展開していたであろうことは、ただに前記藻原、田代両荘が上総国司黒麻呂を経て春継、良尚、菅根と子孫に伝領されたという『朝野群載』の記述によって察せられるのみならず、往古千葉国造として権勢を振った名族の後裔と信ぜられる大私部直善人が、九世紀初頭「任に在るの日、〓〓(ぞうお)浪籍並(とも)に(石川朝臣道成とともにの意)位記を追ふ。其老旧の労有るを矜(あわれみ)て故に復(ま)た忖(はか)る」と記録されていることによっても知ることができる(註9)。彼がいかなる悪業をなしたか記録は幸いに煙滅して永遠に史家の追求をまぬかれ得たとはいえ、同人の本拠千葉郡下に築いたであろう政治的・経済的背景が、決して正当なものばかりではなかったことは、当時の世情から充分に推察されるのである。地方官吏の汚職はただに山林原野を占有して「蒼生の便要を奪い或は多く田園を営みて黔黎の産業を妨ぐ」のみならず、往々官物を費消してこれを不慮の災禍に帰し、神火と称して上司を瞞著しようとする者も現れた。神護景雲三年(七六九)八月には下総国〓嶋郡において、「穀六千四百余斛(こく)を焼き(註10)」、弘仁七年(八一六)八月には上総国夷〓郡の官物准頴五七万九百束、正倉六〇宇が灰燼に帰し、下手人と認定された税長久米部当人は火災と同時に逃走自殺した(註11)。これらは表面官物の入倉を装い、事実は稲頴類似の物品を入れるか、ないしは何物も納めず、一旦検税使などの点検に遭うと罪の露顕を怖れて正倉に放火し、証拠の煙滅を企図したものである。

『和名類聚抄』によれば当時房総における田面積、正税、公廨(くがい)、雑稲は二―四一表のとおりであって、下総国は二万六四三二町六段二三四歩の耕地を有し、その中から正税四〇万束、公廨雑稲合わせて六二万七千束を納めることになっていた。「公廨は欠負未納を填(うず)め国内の儲(たくわ)へとすべき高を割き、その余を国司の配分に充てるもので、雑稲は修理池溝料、修理駅家料、国分寺、その他各種の費用にあてた。このうち公廨稲の配分は長官六分、次官四分、判官三分、主典二分、史生一分、博士、医師は史生に準ぜられる。即ち大国に在っては守・介各一人、大・小掾各一人、大・小目各一人、史生三人、博士、医師各一人であるが故に、右の割合をもって計算すれば、守六分―一人、介四分―一人、掾三分―二人、目二分―二人、史生一分―三人、博士一分―一人、医師一分―一人総計二五分となる(註12)。」そこで仮りに一束五升の米(当時の一升は今日の四合〇五八余である)を得るとして上総、下総のごとき大国の公廨稲四〇万束のうち、二〇万束を国司以下の配分に充てるとすると、守は二千四百石、介は千六百石、掾は千二百石、目は八百石、史生、博士、医師は各四百石を得ることとなる。国司はこのほかに令の規定によって職分田と事力(じりき)(大国の守で二町六段約二六石強と上戸の正丁八人)とを授けられ、更に春秋二季に分けて下総国の官吏は「年料別納租穀」として計千四百石を給され、位禄、季禄、衣服などの料に充てる定めがあったから(註13)、彼らは国衙領を基礎として相当の富を蓄えることができたにもかかわらず、なお貪欲を逞しうして前記のような不当利得を収めようとし、或は勅令に反して林沢を開墾して荘園とする者が多かったことは、いかに地方政治が退廃していたかを知るに充分である。

| 摘要 国名 | 田面積 | 正税 | 公廨(くがい) | 雑稲 | 郡(数及名称) | |

| 万千 町段 歩 | 束 | 束 | 束 | |||

| 安房 | 〇四三三五八〇五九 | 一五万 | 一五万 | 五千 | 四 | 平群、安房、朝夷、長狭 |

| 上総 | 二二八四六九二三五 | 四〇万 | 四〇万 | 二七万一千 | 一一 | 市原、海上、畔蒜、望〓、周淮、天羽、夷〓、長柄、山邊、武射、埴生 |

| 下総 | 二六四三二六二三四 | 四〇万 | 四〇万 | 二二万七千 | 一一 | 葛錺、千葉、印幡、〓瑳、海上、香取、埴生、相馬、〓嶋、結城、豊田 |

| 備考 | 当時の一段は三六〇歩で現在の一段二畝に相当する。 | |||||

それ故地方官となることは八世紀ころより蓄財の道として歓迎され、中央の豪族の中には売官(ばいかん)・成功(じょうこう)などによって任国におもむかないで国司となるいわゆる遙任(ようにん)国司や、権(ごん)国司といって正官に並び立つ国司が現れた。ことに淳和天皇の天長三年(八二六)九月に親王をもって上総(仲野親王)、常陸(賀陽親王)、上野(葛原親王)の大守に任じて以来(註14)、国司の中にも在京の者がすこぶる多く、中には国守、権守、権介なども遙任であって、任国には介、掾、目のみが留守所をあずかり、京都の長官から庁宣をもって命令をうけるというふうであったから、現地の豪族が往々在庁官人として重きをなし、事務の渋滞と紛糾とが著しくなってきたのである。

国司すらすでにこのようであったから、尊崇厚い社寺は申すに及ばず、一般豪族の横暴専恣また眼にあまるものがあった。まず房総の古社寺のうち記録に残るものは『延喜式内』二二社と、『六国史』その他の古典に散見する上総国西広神社、高滝神、常世神、建市神、田原神、下総国子松神社、惣社明神、六所明神、八幡神社、安房国八幡神社、両総安房各国分寺国分尼寺があり(註15)、また考古学的調査が行われて王朝時代に寺院が建立されていたと認められる場所は二十数カ所に及んでいるが、千葉市内においては寒川神社、蘇我比〓神社(以上式内社)、千葉寺が挙げられる。これらのうち国分寺、国分尼寺は官寺であったから、その維持のためには周到な注意が払われ、天平十三年(七四一)には僧寺に封戸五〇戸、水田一〇町を施入(せにゅう)し、同十六年には詔して諸国々別に正税四万束を割いて僧尼両寺に各二万束を充て、毎年これを出挙(すいこ)し、その利息によって造寺の用とし、天平十九年には造寺を促進するために僧寺に九〇町、尼寺に四〇町を給し、天平勝宝元年(七四九)には僧寺に一千町、尼寺に四百町の墾田を給し、その他布施供養燈油料などについてもそれぞれ定めるところがあった。私寺はもと豪族の氏寺として建立されたものであるが、朝廷の崇仏厚きに乗じて、しばしば准官寺としての格式を受けることによって、寺の維持と隆盛を計ろうとするものが現れ、朝廷もまた寺院統一政策の立場からなるべくこれを認める方針をとった結果、定額寺、御願寺などと称するものが設けられた。従来房総に発見されている二十有余の古寺院のうち、これらの格式に列していたものがあったかどうかは今直ちに断定できないけれども、例えば定額寺に関して『六国史』所載のもののみを調べて見ても、その分布は全国的であって、北は陸奥・出羽にまで及んでいるから、勅願寺、御願寺の数は更に広く、かつ相当に多かったと見なければならない。安房国においてすら、嵯峨天皇の弘仁三年(八一二)に諸寺があって、上総国司にこれを検校せしめている程であるから(註16)、房総の有力な壇越をもつ寺院の中には、これらの格式を授けられたものがかなりあったと見るべきであろう。千葉寺が仮りに千葉郡下の旧族大私部氏の建立になる氏寺であるとするとき、この氏族の中から平安朝初期に善人のように当時の外官(げかん)(地方官のこと)として最有力な者を出していることは、本寺がそれらの日において前記格式のいずれかを授与され、経営上の特権たる不輸租の寺田を所有していたものとすべきである。『令集解』によれば寺神田は「量状亦公田と為すべき也」とあるが、これは官に認められた寺社の田地が公田と同様にみなされ、したがって不輸租であるという意味で、寺社が廃滅しない限りもちろん永年収公されることはなかったから、実質上は全くの私財であった。それ故中央の大寺を始め、地方のこれら諸寺院においても、檀越と密接な関係を保ちつつ墾田の経営に努め、或は土地の寄進を受けたのであって、すでに天平勝宝元年(七四九)七月には「山川藪沢の利は公私之を共にすべきである」のに、このころ王臣家や諸司寺家が山林を包並(かねあわ)せてその利を専にしているから、「是れにして禁ぜられば、百姓何ぞ済(すく)わん、宜しく禁断を加えて公私之を共にすべし」と勅せられているのである。このように有力な寺院は豊富な財力と人力とを用いて班田農民の窮乏を省みず、ますます広大な土地開発にあたったが、財力に乏しい寺院は年を経るにつれて、かえって檀越の専断に任せられ、名は寺財であってもその実私財と等しく、彼らの有力な財源とみなされて自由に処理されたり、あるいは権門勢家が弱少な檀越を追放し、役僧たる三綱職を勝手に任命したりして寺産を横領するなどということも、九世紀初頭ころから盛んに行われるようになった。すなわち大同元年(八〇六)八月二十七日の太政官符に、「聞くが如んば檀越ら寺田に種佃(まきつく)りて租米を納れず、或は燈分稲を費し夜燈を燃(とも)さず、或は銭物を貸用して年を経るも還さず、或は牛馬を駈使し兼(また)家人を役す。此如(ごとき)の流(ともがら)類に触れ繁多、加うるに以て寺山樹木を任意(ほしいまま)に斫損し、愛憎自由に三綱を改補す」とあり、また同月二十二日の官符によれば「是を以て大小の諸寺檀越有る毎に田畝資財分に随って施捨、累世相承け崇敬今に至る。聞くが如んば王臣勢家本願を顧みず、檀越を追放し綱維を改替し、田園を任意に或は売り或は耕す、名を己の寺と称して還って損穢を致す」といい、「其檀越の子孫田畝を惣摂し専ら妻子を養い衆僧を供せず(註17)」とも述べて檀越の横暴、権門勢家の無道を厳に禁令しているのであって、結局地方の弱小寺院はこのころの豪族たちにとっては、ただ有力な財源としてのみ重要な存在であったのである。それ故千葉寺のごときもまた当代以後かかる情勢下に存在を保っていたことと察せられるのである。

2―183図 寒川神社(寒川町)

そしてこのことは単に寺院においてのみならず、神社についてもやや同様なことがいえるのであって、香取、安房、玉前などの大社は相当な神田を所有し、早くから独立自営の経済を営むことによってますます栄えた。ことに香取神宮の神領は平安初期に方八里にわたっていたといわれ、元慶六年(八八二)十二月の勅によれば雑舎の造営料として下総の税稲五、八五五把余が充てられ、安房神社は承和三年(八三六)七月圭田八町が進められ、貞観元年(八五九)正月圭田四〇町封戸(ふこ)一八〇戸が充てられ、主としてこれら神戸の住民や神奴、浮浪者などの手によって広大な田野が開かれていたのであったが、一方寒川神社、蘇我比〓神社などの小社にあっては、恐らく在地豪族の干渉ないしは支配が行われ、不輸租たる若干の神田の経営も往々彼らによって脅かされる程の哀れなものでしかなかったと思われる。

律令政治推進の原動力をなす官人層がすでに腐敗と堕落とを重ね、国司も上級の者は多く京都にとどまり、地方の事務はもっぱら下僚に任せてひたすら私利私慾の追求に心を砕くようになると、坂東はほとんど無政府にも等しい状態となって、旧来の土豪ないし新たに土着した中央の官人などは、従者を養成し武器を蓄え、党をなして国衙に反抗し、或は互いに闘争して民家を焼き、庶民の生業を妨げるなど、あたかも戦国の様相を呈し、そのため各地に群盗が発生して往々官倉が襲撃されたり、官寺が焼亡したりして全く治安の施しようがないまでに至った。このような状態は九世紀の中ごろ以後最もはなはだしかったが、今主なものを記すと次のとおりである。承和十五年すなわち嘉祥元年(八四八)二月には上総国の俘囚丸子廻毛(つむじげ)などが反逆の状を現わしたために、政府は相模、上総、下総など五カ国に命じて相議させ、貞観三年(八六一)に治安の乱れた諸国に検非違使が置かれた際に、武蔵国は兇猾黨を成し、群盗山に満つるの故をもって、郡ごとに検非違使を配置し、同十七年(八七五)五月には下総国の俘囚が反乱し、官寺を焼き良民を殺略し、仁和二年(八八六)八月には安房国司の奏上によって安房、上総、下総などに反乱のきざしがあるため戒厳令を布き、昌泰二年(八九九)のころには上野国に群盗が蜂起し、駄馬をもって海道、山道を荒し、人命を害するものが多かったから、相模の足柄と上野の碓氷に関所を設けて、往反の取り締まりを厳重にし、翌延喜元年(九〇一)二月には、数月来坂東に群盗が発生してその害がはなはだしかったので、諸社に奉幣するというぐあいであった。そこで延喜二年(九〇二)四月十一日の太政官符には、当時資産があって事に堪えた輩は、或は諸衛府の舎人となり、或は王臣家の雑色となり、皆本主本司の威権を仮りて国司の命令に従わないと述べており(註18)、また三善清行が延喜十四年(九一四)四月二十八日、醍醐天皇に奉った意見封事の中に「諸国の百姓が課役を逃れて私(ひそか)に髪を剃り、猥りに法服を着く、此の如き輩が積年漸く多く、天下の人民三分の二は皆僧侶である。此等は家に妻子を蓄え、口に腥〓(せいせん)を啖ひ、形は沙門に似て心は屠児の如し、其の尤も甚だしき者は聚って、群盗を為し、竊かに銭貨を鋳、天刑を畏れず、仏律を顧みず、国司法によって糺(ただ)せば則ち霧合雲集し競うて暴虐を為す(註19)」という意味のことが記されている。前者は武器を帯びて豪族の下人所従となった者であり、後者は班田農民が逃亡して形ばかりの僧侶となり、往々群盗その他の悪事を働いて国司にも反抗する場合があったことを明らかにしているが、当時の農民は一般にうち続く騒乱と耐え難い貢納や徭役の負担、そのころ頻発した天災地変などによって、もはや「肯て自ら耕作せず、租税調庸に至りては遂に納進する心なき(註20)」者が多かったのである。彼らは前記のような者のほか、或は戸籍を詐称し或は逃亡して浮浪者となり、やがて社寺権門の隷属下に荘園の耕作民となって再発足したのである。

九世紀のころから速度を増した律令体制崩壊の現象は、一〇世紀初頭に至ってますますはなはだしく、世はむしろ土地私有制の段階に突入した観すらある。すなわちこれを最も具体的に示すものが醍醐天皇の延喜二年(九〇二)に発布された第一回荘園整理令である。この年三月十三日には一日のうちに七通の太政官符が発せられたが、最も重要な法令を転記すると次のとおりである。

頃年(このとしごろ)勅旨開田偏く諸国に在り、空閑荒廃の地を占むと雖も是れ黎元の産業の便を奪う也。しかのみならず新たに庄家を立て多く苛法を施し課責もっとも繁く威脅耐えがたし。且つ諸国の奸濫の百姓課役を遁るるが為に(やや)動もすれば京師に赴き好みて豪族に属す。或いは田地を以て詐りて寄進と称し或いは舎宅を以て売与と号し遂に使を請じ牒を取り封を加え〓を立つ。国司矯餝の計たるを知ると雖も、而も権貴の勢を憚(はばか)り、口を鉗(つぐ)み舌を巻き敢て禁制せず。(中略)宜しく当代以後勅旨の開田皆悉く停止し民をして負作せしめよ(註21)」(以下略)。

この法令で注目すべきものは冒頭の勅旨田禁止に関する項目である。頃年勅旨田が偏く諸国にあるが、それらは空閑荒廃の地を占拠開田するものであるが、なお人民の産業の便を奪うものである。当代以後(八九七年以後)に開かれた勅旨田は、ことごとくこれを停止し民をして負作せしめよというのである。勅旨田はいうまでもなく勅旨をもって国司以下に開墾を命ぜられた不輸租田で、天皇の完全な私有地であるが、それが諸国に偏く存在するというところに意義がある。

勅旨田は大同元年(八〇六)七月の記事をもって最初とする(畿内勅旨田)が(註22)、今記録に現れた勅旨田設置の事例を見ると、大同、天長、承和、仁和にかけ九世紀初頭より延喜の整理令に至る一世紀間にわたっていて、その分布は北は下野より南は肥前に及び、合計約三、九八五町六段に達するすこぶる広大なものであった。このうち下総の勅旨田は天長八年(八三一)に空閑地を開いて設けられた七百町歩で、それは同年摂津に置かれた九〇八町に次いで、広い面積を有するものである。

右によって九世紀における皇室の財源は、一面律令体制に基礎を置きながら、他面勅旨田という私的な財産を作り、それによって経済的行きづまりを打壊していたことがわかるのであり、この時代における皇族、親王に対する賜田は勅旨田の皇族内部における分配であったのである。

とにかく当代における土地制度の傾向は上は皇室より始めて王臣、社寺、権門、勢家に至るまでおのおの荘園という私有地の獲得経営に拍車が注がれた結果、九世紀末葉に至っていよいよ律令体制が破綻の危機にたつに至り、国家財政を根本的にたてなおす必要にせまられたために発布されたのが一〇世紀初頭の荘園整理令であった。その後この種の法令は数回出され、ことに後三条天皇の延久元年(一〇六九)の禁令においては、寛徳二年(一〇四五)以後の荘園及びそれ以前のものと雖も券契明らかでないもの、または国務に妨げあるものはことごとくこれを禁止され、その取り締まりの機関として記録所を置き、荘園の券契を糾(ただ)させた程厳重をきわめたものであったが、かかる数次の禁令によって、常に脅かされたものは弱勢な貴族、豪族、土豪などの持つ荘園で、皇族、大社寺、有力な権門のそれは、何らの脅威も受けなかったから、天下の土地は次第にこれら少数の者の手に集中され、藤原道長のごときはその富皇室を越え、「天下の地悉く一家の領となり、所領立錐の地無き歟」と嘆ぜられた程である(註23)。

地方豪族が獲得した荘園は中央貴族、大社寺などのように自己の荘園に官省符を申請して、不輸不入の特権を得る便宜を持たなかったから、その所領は国司や検田使の制肘を受ける場合が多かった。ことに延喜以降は前記のように新立の荘園に対する政府の統制強化の鋒先が、抵抗の弱い地方豪族の所領に向けられた結果、彼ら豪族は中央の権門社寺と結托して、事実上の所有権を確保すると共に、不輸不入の特権を得る方法を考えた。

その方法は種々あったが、大約、領主権を留保して収入の一部を権門に寄進し、これを本所と仰ぐものと、名義上の領主権を寄進してこれを領家とし、自らは荘官となるかいずれかであった。このようにして成立した荘園がいわゆる寄進地系荘園であって、房総においてはすでに寛平二年(八九〇)八月藤原菅根が数代相伝の所領藻原、田代両荘を興福寺に寄進したのを初見として、一〇世紀以後になるとかなり見られるが、千葉荘は鳥羽上皇院政中(一一二九―一一五六年)に千葉介常重によって、院に寄進したものと思われる。

そのころ国司は治安を維持するために、各々若干の健児(こんでい)(郡司の子弟より採用した兵士)をもっていた(下総国は一五〇人(註24))が、九世紀後半以降は前述のように地方政治の紊乱はなはだしく、群盗の反乱しきりに起こり、一国の政治がこれによって脅かされるようになると、政府は国司を援けて警察事務をつかさどる者を任命した。これが検非違使、押領使、追捕使などと呼ばれる官職で、それらの官職には多少の相違があり、初めは中央貴族をもって任命したが一〇世紀になると主として在地豪族の中から実力ある者を選んで任命するようになり、次第に世襲化の傾向をたどった。また中には国司自ら押領使を兼ねる場合もあって、例えば下総守藤原朝臣有行が、天暦四年(九五〇)二月二十日兼押領使たらんこと、並びに随兵三〇人を給わらんことを申請し、同年五月五日付官符をもって許可されているのは後者の場合であるが、今その申請理由を見ると、「凡そ坂東諸国不善の輩所部に横行し、道路の間物を取り人を害す。此の如きもの日夜絶えず、公威を施すにあらざれば何ぞ国土を粛めん(註25)」とある。これによって当時の実状を知ることができよう。承平年間(九三五―九三七年)下総国豊田郡を地盤として反旗を翻し、常総、両毛、武相、信濃を侵害した平将門も、青年期には都に上って藤原忠平に仕え、検非違使を希望して果たされなかった一人である。

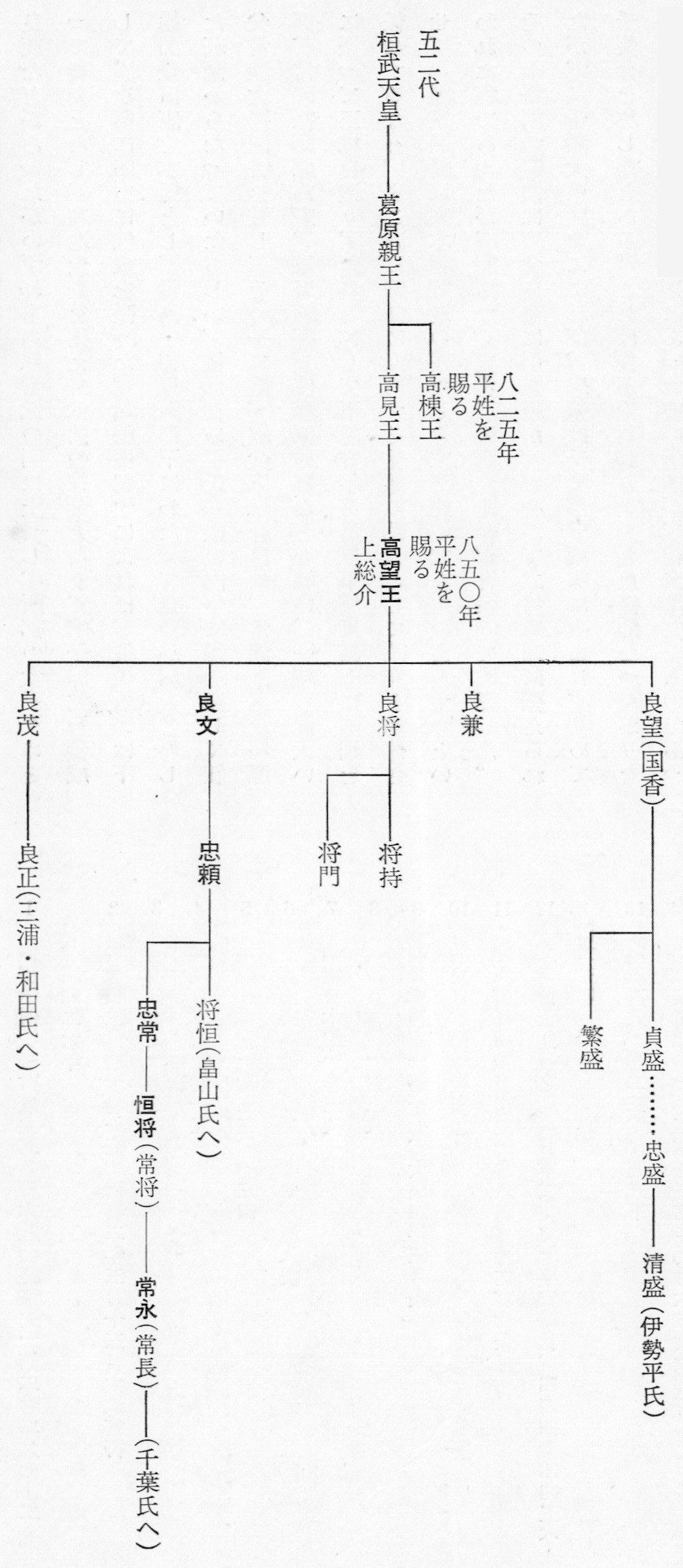

将門は周知のとおり桓武天皇の後裔で、宇多天皇の寛平二年(八九〇)に平姓を賜り、上総国司となった高望王の孫にあたり、父は鎮守府将軍良将(一説には良持)である。良将の兄弟には良望(国香)、良兼、良文、良茂などがあったがいずれも両総常武の間に土着し、所部の女子をめとって妻妾となし、在地土豪を従えて武門の棟梁となり、家子郎党を養成して、次第に四方に武威を張った。『将門記』によれば、彼の所領は下総国豊田庄を本拠とし、猿島・相馬両郡下にわたって幾つかの分散した荘園からなっていたらしい。彼は初め平氏一族の内争に端を発して叔父常陸大掾国香を殺し、その子貞盛、叔父下総介良兼、常陸前大掾源護、常陸掾藤原為憲、下野国押領使藤原秀郷などと戦い、一時戦況大いに振って王城を造り、新皇と称して下総守平将為以下坂東諸国に国司を任命するなど、まことに国衙に対桿する兇悪の乱人として政府を震憾させ、「国家開闢以来本朝叛逆の甚だしき末だ此の如きものあらず(註26)」といわれた程であったが、間もなく貞盛、秀郷の連合軍と戦って敗死した(註27)。その後将門の遺領は叔父良文に引き継がれ、やがて二男忠頼に伝えられたが、『千葉大系図』によれば、忠頼は千葉郡千葉郷に生まれ、初めて千葉介を称したとある。これは彼が千葉郷の土豪と血縁的なつながりを持っていたこと、千葉郡下にあった彼の所領が、相当重要なものであったことを反映する物語として、後世まで伝承されていたことを意味する。この点は『千葉実録』に「池田の郷に住居する吾が弟良兼」といい、或は忠頼の子忠常が市原郡草刈の郷から「下総国葛飾郡池田の郷に新城を築き移り給う」と述べ、或は常胤を千葉山に葬ると記されていることと共に、事実はとにかくとして、数百年来千葉郡下に勢威を誇示してきた千葉国造の後裔と、名家の流をくむ良文の系統との政権の交替が忠頼から忠常に至るころに行われたであろうことを、おぼろげながら知らせているように思うのである。

(武田宗久)

二―一八四図 千葉氏系図

【脚註】