このころ、関東の各地には将門の残党の子孫がかくれ住んでいた。

平忠常は将門の叔父にあたる良文の孫で、将門滅亡後、その遺領を受け継いだ良文以来相伝の私営田領主であり、上総・下総では最も有力な武士団の棟梁でもあるだけに、配下の名主(みょうしゅ)層や一般農民にとって、腐敗堕落して、私利私欲の追求にのみ心を傾ける地方官人に対抗する最大の味方としての期待がかけられていた。『今昔物語』によると、「下総ニ平忠恒(忠常)ト云フ兵(つわもの)有ケリ、私ノ勢力極テ大キニシテ、上総・下総ヲ皆我ママニ進退シテ公事(くじ)ヲモ事ニモ不為(せざ)リケリ、マタ常陸守ノ仰(おう)スル事ヲモ事ニ触レテ忽諸(こつしよ)ニシケリ」とあるように、両総を自由に支配し、納税の義務を果たさず、常陸国の長官の命令にも従わないといわれる程の実力の持主であった。『松蘿館本千葉系図』によると、彼は武蔵押領使・下総介とあり、『千葉大系図』には武蔵押領使・上総介・上総国大椎城に居るとあることから、上総か下総の国庁に勤務する官人の経験と、武蔵地方の治安の維持にあたる役目を命ぜられたこともあったかもしれず、その本拠は市内大椎町大椎城にあり、各地に分散する私営田には、それぞれ支城・砦(とりで)・館(やかた)などの備(そなえ)があったろう。大椎城(口絵第二一図及び二―一八八図参照)や香取郡東庄町の大友城は直線連郭式の構造を有する要害堅固な城である。また『千学集』によると、千葉神社の前身である北斗山金剛授寺尊光院は、長保二年(一〇〇〇)に忠常が建立し、毘沙門天を妙見菩薩の御代りに祀(まつ)り、二男覚算を住持にしたのが始まりであり、妙見尊は「堀内」に奉斉したとあるから、このときすでに空堀を廻らした猪鼻城が築かれていたのかもしれない。

このように、多数の有力農民を従えた忠常の勢力が両総にみなぎり、不穏な空気に包まれた中で、万寿二年には全国的な大旱魃と赤斑瘡(あかもがさ)などの流行により、民衆の苦しみが絶頂に達しているにもかかわらず、祖税をきびしく取りたてる、地方官人の悪政に憤激したことが素因となり、たまたま万寿四年の道長の病没に伴う政界の動揺が契機となって実力行動が展開され、ついに公権力に対する公然たる叛乱にまで発達したものと思われる。

忠常の乱(長元の乱)は一般に長元元年(一〇二八)に起こり、長元四年(一〇三一)に鎮定されたといわれているが、この乱を鎮定した源頼信が、晩年京都の石清水八幡宮に奉納した願文の中に、「近年御一条院万寿四年、狼戻(ろうれい)の鼠輩(そはい)、上総国平忠常、東都に横(よこたわ)って坂東の受領(ずりよう)を凌(しの)ぎ、威猛を張って貢賦(こうぶ)の徭丁(ようてい)を寃(しいた)げ、梟悪(ちようあく)の野心を狭んで朝廷の規模(きまり)を逆(さから)う。官物を牢籠(ろうろう)(とりこむ)し、調庸を虜掠(りよりやく)(かすめとる)す。官宣を忽諸(こつしよ)にし、詔使に対捍(手向う)せし日、云々」と述べているように、すでに万寿四年(一〇二七)に上総国で起こしたのが発端である。参議源経頼の日記によると、このころ、都には忠常の子の法師、(名は不詳)がおり、彼の私邸もあったことが知られることから察すると(註1)、都から遠くはなれた辺境の地、恐らく上総国大椎城に住んでいた忠常は、意外に早く道長の死とその後の中央政界の動向を知っていたように思われる。

長元元年の春、安房国府を襲撃して国守惟忠(これただ)を焼殺(註2)、七月中旬には上総国府を占領して国政を停止し、官人たちの自由を奪い、上総介平為政の妻子を抑留した(註3)。将門の乱後約九〇年のことであり、末法到来の二四年前のできごとである。

一方安房国府襲撃の報を受けた朝廷では、六月二十一日の会議によって、検非違使左衛門尉(じょう)平直方と検非違使右衛門志(さかん)中原成道(なりみち)とに追討の命令が下ったが、実際に兵二百騎を率いて京都を進発したのは、それから一カ月余も経過した八月五日のことである(註4)。この間、七月十五日には前述の上総国府の危機が現地から到来した。追討軍の戦況は明らかでないが、はかばかしい成功を収めることができなかったものとみえて、翌二年二月五日、東海・東山・北陸諸道に忠常追討の官符をくだして、直方を助けさせた。しかし依然として鎮定は進まず、十二月八日には、中原成道は軍状を報告しないという理由で解任された。

追討軍のこのような状態は、忠常に新たな勇気をあたえ、翌三年三月二十七日再び安房国府を襲った。このとき、安房守藤原光業(みつなり)は印鑰(いんやく)(国印と正倉の鍵)をすてて上洛し、「忠常の伴類(武士団)、安房国を掠領(りやくりよう)す(註5)」と報告した。そこで朝廷では同月二十九日に平正輔(まさすけ)を安房守に任じたが、彼は東国への下向の途中、伊勢国で平致経(ともつね)との私闘に日を費やし、ついに任地に赴(おもむ)かなかったようである。

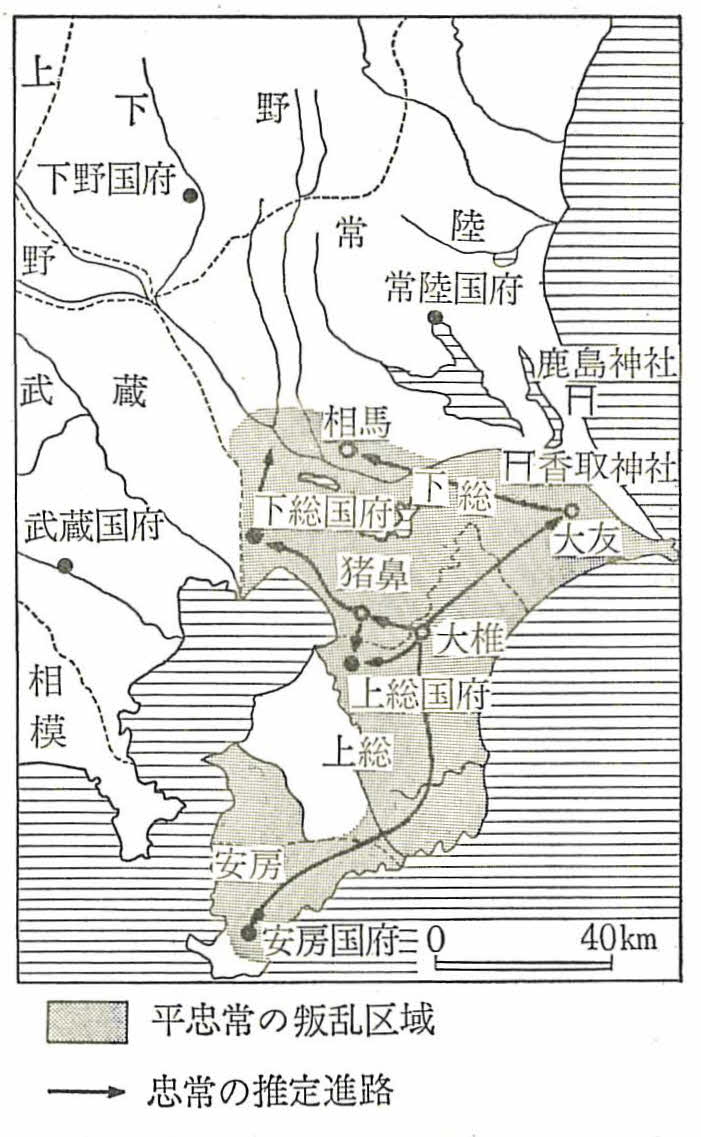

2―185図 平忠常の乱関係図

こうした政府の無能ぶりが遺憾なく暴露される中で、長元三年には忠常の反乱軍が房総半島の全域をほぼ手中に収めた模様で、安房・上総・下総の国政は全く停止し、下総守藤原為頼までが飢餓状態となり、その妻子は憂死し、道路も家屋も荒廃して、房総三国はほとんど亡国に等しいありさまであったといわれている(註6)(昭和四二年印旛郡八街町滝台の畑から「山辺郡印」が発見されたが、忠常の本拠市内大椎町大椎城も当時の山辺郡に属していることから、或はこのときに山辺郡衙(ぐんが)から奪った郡印を密かに隠匿したものかもしれない)。

2―186図 山辺郡印

そこで朝廷は同三年九月二日追討使平直方を解任し、甲斐守源頼信と坂東の諸国司に勅して追討の命令を下したので、頼信はその子頼義とともに甲斐に入り、征討の準備をしていたと思われるけれども、翌長元四年四月初旬までの七カ月間に軍を発向させた消息がないのみならず、甲斐には忠常の子の法師を京都からつれて来ていることなどを見ると(註7)、頼信と忠常の間には以前から主従の黙契が成立していたから、この法師を仲介として、和平交渉が行われていたのではなかろうか。

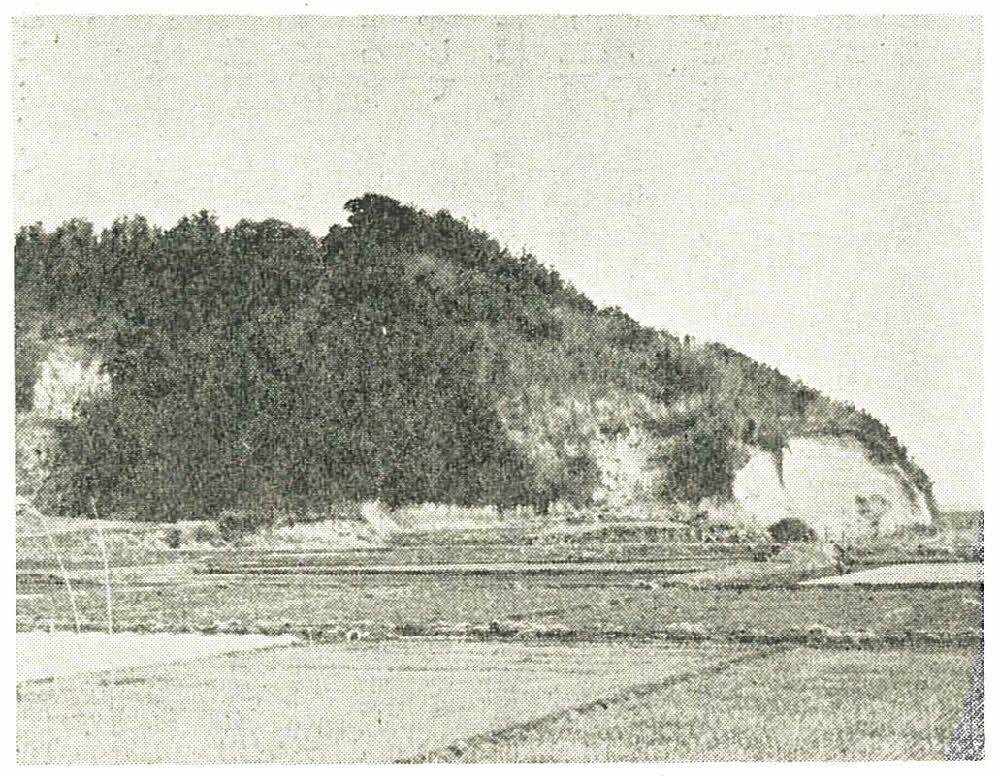

『今昔物語(註8)』では、源頼信父子が常陸国の住人左衛門大夫平惟基の手兵三千騎とともに、鬼怒川の浅瀬を渡って対岸にある忠常の城を奇襲したので、降服したとあり、その城は「衣河(きぬがわ)の尻やがて海の如し、鹿島・梶取(かとり)の前の渡の向ひ、顔見えざる程なり。しかるにかの忠恒(忠常)が栖(すみか)は、内海に遙に入たる向ひに有る也」と表現しているところから、現在の香取郡東庄町大友城を指し、ここで降服したとみる説もあるが、前述の頼信が石清水八幡宮に奉納した願文中に、「僕(やつこ)(源頼信)ついに朝撰に当りて身を任せて征東す、長元二年甲斐に任ず。土民を駈(か)らず、所部を費(ついやさ)ず、鼓(つづみ)を撃たず、旗を振らず、弩(ゆみ)を張らず、矢を逸(は)せず、認(しの)ばず攻めず、居(い)ながらにして寇賊を得たり。」と述べていること、『日本紀略』や公卿の日記などに、長元四年四月二十八日、頼信が知人の権僧正に忠常が出家して常安と名を変え、子息二人、郎党三人を伴って甲斐に来降したので、来月みずから上洛すると書き送り、この旨の知らせを受けた関白藤原頼通(よりみち)は、勘解由長官(かげゆのかみ)播磨守藤原資業(すけなり)を使いとして下向させ、賞状を頼信におくっていることなどから、『今昔物語』の筋は後世の述作であることがわかる。

2―187図 大友城址(香取郡東庄町)

忠常は頼信に連行されて上洛の途中、美濃国野上(岐阜系厚見郡上野)の駅で病死した。六月六日のことである。その首は京都で梟首(きょうしゅ)(さらし首)されたのち、親族に渡され、頼信は翌年功によって美濃守に任ぜられたが、忠常の子常昌(常将)・常近の処分については、長元四年六月二十七日の会議によって、禁獄の者も父母の喪にあったときは暇を給うことになっているから、まして禁獄されていない二人については罪を許すべきだという意見が入れられて(註9)、あやうく処分を免れ、これ以後忠常の子孫は河内源氏に忠勤をはげむこととなった。

五年にわたる大乱平定後、上総介となった辰重(たつしげ)(姓不詳)が参議源経頼に語ったところによると、上総国は本田二万二千九百八十余町あるところを、戦乱の終わりころには、国司平維時が調査した分では、実際に耕している田は僅かに一八町余に過ぎなくなった。辰重が赴任したときには五十余町となったが、その後次第に復興して、今年(長元七年)は千二百余町に増加し、諸国に逃散していた農民も多く帰って来たと述べており(註6)、この乱による房総地方の疲弊がいかに深刻であったかを想像することができる。それ故政府は乱後四カ年間は祖庸調の徴収を延期し、その後、年々に分納させることにして、ようやく戦前の状態にもどすことができたくらいであるから、忠常父子が密かに甲斐国に赴いて投降した実情は、戦乱による農村の疲弊があまりに甚だしく、忠常に臣従していた名主層の離脱によって苦境に追いこまれた結果、かねて旧知の間柄にある頼信との和平交渉の結果、彼の好意的な取なしを期待して降服にふみ切ったのであろう。

(武田宗久)

【脚註】

- 源経頼『左経記』長元四年六月一一日条

- 『編年残篇』

- 藤原実資『小右記』長元元年七月一五日条

- 『日本紀略』長元元年六月二一日・八月五日条

- 『編年残篇』

- 『小右記』長元四年三月一日条

- 『左経記』長元四年六月一一日条。源頼信は忠常の乱より二十数年前(長和元年以前)に常陸介になっているから、両者の主従関係はこのころに成立していたのではなかろうか。

- 「源頼信朝臣、平忠恒(忠常)ヲ責ムルノ話」『今昔物語』

- 『左経記』長元四年六月二七日条

- 『左経記』長元七年一〇月二四日条