そういう意味で、まず、千葉氏の発生と成長の過程をたどってみよう。

もちろん、この過程は前項でも述べたように、律令体制の動揺、つまり公地制から荘園制への移行、摂関政治の無力化、院政による内訌(こう)、武士階級の成立、地方の争乱、新しい武家政治の成立という律令制から封建制への形成過程と関連しているものである。

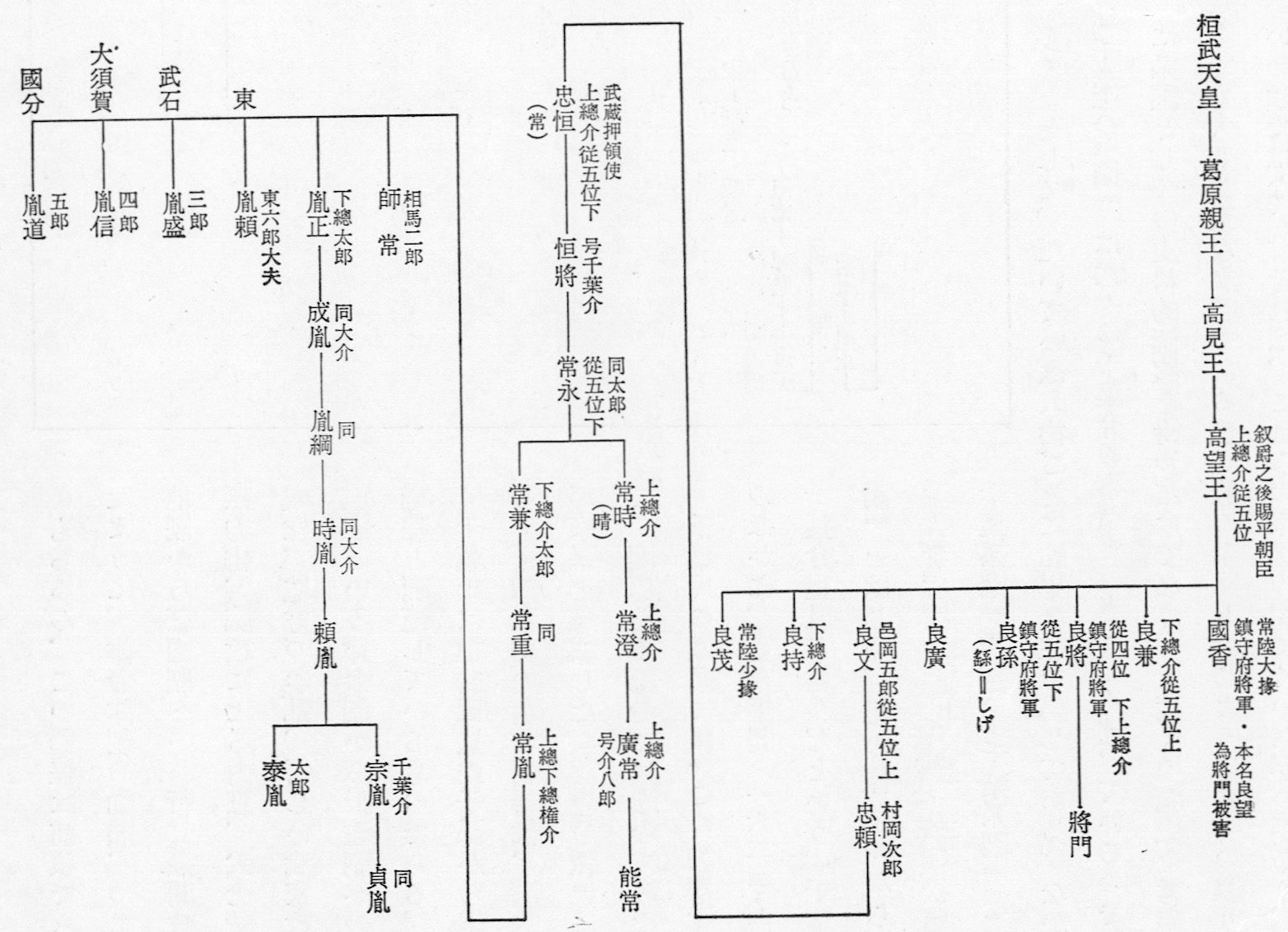

千葉氏は桓武天皇の子孫から出ている。十四世紀の南北朝時代、洞院公定が家系を集成した『尊卑分脈』によって、関係ある部分だけをみてみよう。

三―二図 千葉氏系図(『尊卑分脈』)

千葉氏の系図には、この『尊卑分脈』のほかに、寛永年間(一六二四~四四)千葉介重胤が選んだという『千葉大系図』をはじめ、誰の作かわからない『千葉系図』(『続群書類従』第六輯上、巻一四三)『松蘿館本千葉系図』『神代本千葉系図』など数多く、そして、たいていは人物ごとに簡単な註を誌(しる)してある。なかでも『千葉大系図』は代々の千葉介の事蹟を相当詳しく述べているので、単に系図としての史料的価値を持つだけでなく、千葉氏の歴史を考察する上でも大変貴重な文献であるが、他の系図と同じように多少の誤りがないわけではない。それは、これらの系図の間にくいちがいがあり、ことに『千学集』『千葉家盛衰記』などと比較対照してみると、著しい異同があって、どの系図がいちばん正確なのか、真偽の判別が非常に困難である。そこで、信憑性の高い『尊卑分脈』をまず取上げてみた。それから全体としては、『読史備要』(史料編纂所編)の千葉氏系図を、東大の史料編纂所本で多少修正したものをかかげることにした。

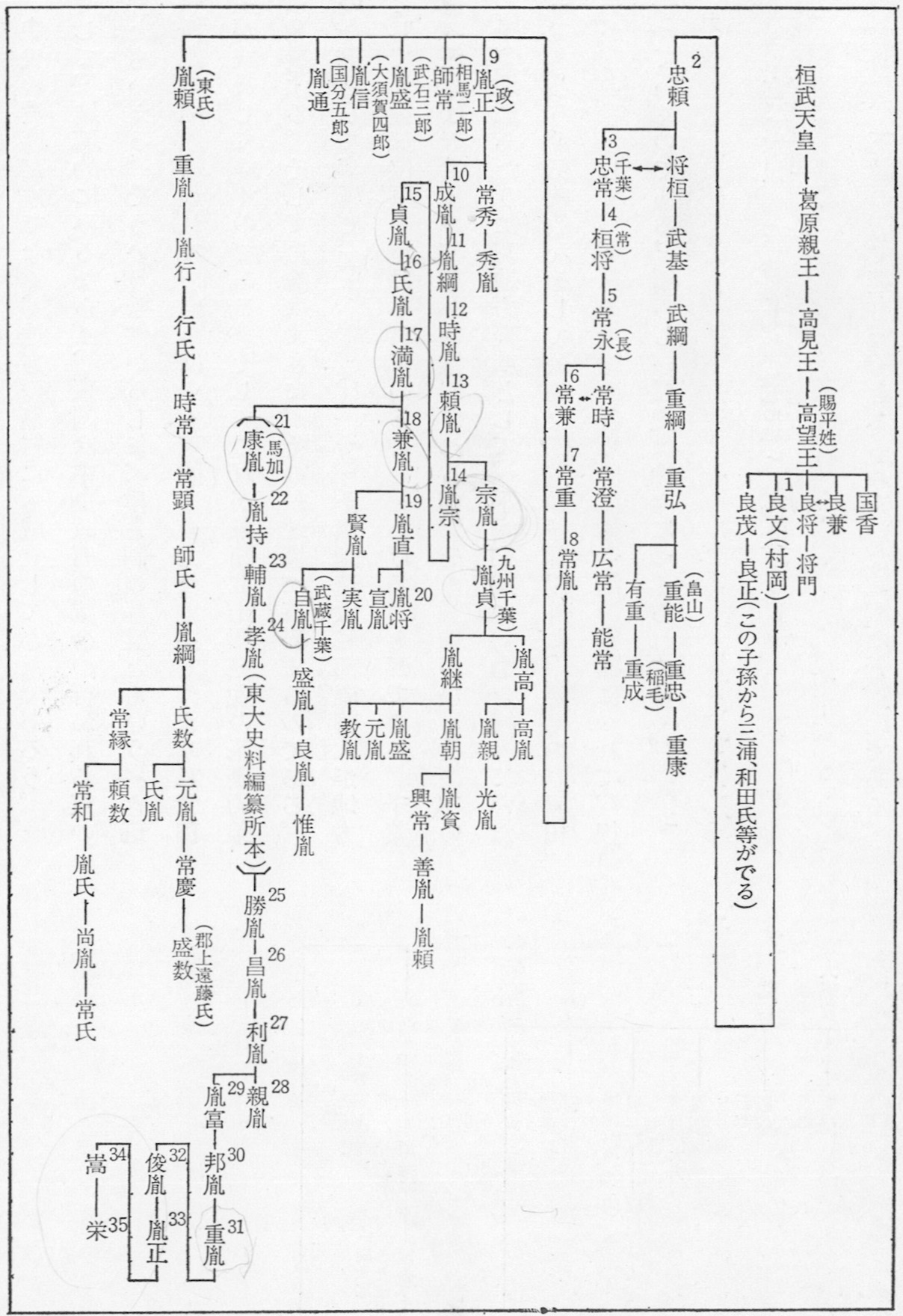

三―三図 千葉氏系図(『読史備要』による)

『尊卑分脈』によれば、桓武天皇の曾孫高望(たかもち)王は従五位に叙せられた後、平の姓を賜られて皇族の籍を離れ、上総の国の介として赴任した。当時の制度によれば、上総の国は常陸、上野の両国とともに親王の任国であった。介(次官)が事実上、守(長官)の地位にあった。上総介に任ぜられたのは九世紀後半(寛平年間(八八九~九八))と思われる。上総の国府の位置は現在の市原市惣社の付近かと思われる。ここに着任して大国上総の国務を総裁した。そして、此処を根拠として勢力を伸張する基礎を築いた。

高望の子供は八人になっており、そのうち国香(良望)、良将、良孫(〓(しげ))は鎮守府将軍に任せられているから、奥羽地方に武力を扶植する端緒を開いたと推察される。また、国香と良茂は常陸の大掾と少掾に叙せられてから関東の東北部地方に国府の役人として何程かの勢力を開拓したことだろう。良孫(〓)は上総介、良兼と良持は下総介であるから、国司としてそれぞれの国に皇孫という貴い地位において、しだいに威勢を張っていったことは間違いないだろう。ところで、良文は従五位上に叙せられて、村岡五郎と称したとあるだけである。この村岡は地名であろうが、これを武蔵国大里郡村岡(現在の熊谷市内)とする説と相模国鎌倉郡村岡(現在の藤沢市内)とする両説がある。彼は武蔵の平井から秩父に移り、最後に相模の村岡に居城を定めたともいうから、両説ともに該当するかもしれないし、特に後者の説が正しいようにも思われる。

『千葉大系図』では、良文(八八六~九五二)は醍醐天皇の延長元年、(九二三)勅命によって東国に下向して逆賊を討つとある。また、同九年(九三一)同族と相戦うとあるが、これは将門の乱の鎮定に戦ったことをさしている。そして、この時妙見菩薩の擁護を受けたので、子孫代々これを尊崇して鎮守神としたと記している。しかも、将門の乱の鎮定後、陸奥守に任ぜられて鎮守府将軍に補せられたというから、陸奥の国司として奥羽地方に兄弟とともに勢力を伸ばしたと考えられる。なお、天慶三年(九四〇)には、将門の旧領(おそらく相馬庄であろう)を賜い、下総、上総、常陸介に任ぜられた、とあって、兄弟のうち最も重職につき、勢力も強大であったといえる。そして、子孫は東国に繁栄した。つまり、千葉、上総、三浦、土肥、畠山、大庭、梶原、長尾の八平氏である。

『尊卑分脈』にくらべて、『千葉大系図』は非常に詳しく良文の経歴について述べ、しかも称賛している。寛永年間(一六二四~一六四四)のこの記事をそのまま信用してよいか、どうか問題はあるが、彼が東国全域にかけて活躍した伝承は、ある程度信用してもよいだろう。それは後に活躍する千葉常胤は良文の嫡流でもあるからである。

とにかく、この『千葉大系図』の記事からすれば、良文を千葉氏の祖とする説は成立するとみてよい。それは、妙見菩薩を一族の守護神としたことからも考えられる。もっとも、『千葉大系図』では常重が居城を千葉に定め、そこの北斗山金剛授寺に妙見神を祀ったと記しているが、そしてこの金剛授寺が現在の千葉神社の前身である(千葉神社は明治になってから天御中主命を祭神とした)。このことからも良文を千葉氏の第一代と称することができよう。

『千葉大系図』では、良文の子、忠頼について「千葉氏の称ここにはじまる。」と、述べているが、やはり良文を始祖とするのが妥当であろう。

なお、妙見信仰は関東から信州にかけて牧場地帯に多くみられるという。千葉氏の妙見信仰は北総台地が馬の良い放牧場であり、それがまた千葉氏一族の強勢の条件でもあったことに由来するのかも知れない。

良文については、平安末期の『今昔物語集』巻二五の「源宛平良文合戦語第三」に次のような話を書いている。

今ハ昔、東国ニ源宛(あつる)、平良文ト云フ二人ノ兵(つわもの)有ケリ。宛ガ字(あざな)ヲバ箕田ノ源二ト云ヒ、良文ガ字ヲバ村岳(おか)ノ五郎トゾ云ケル。此ノ二人兵(つわもの)ノ道ヲ挑(かか)ケル程ニ、互ニ中悪シク成ニケリ。(中略)既ニ其ノ契(ちぎり)ノ日ニ成ヌレバ、各軍ヲ発シテ此ク云フ野ニ巳ノ時(午前九時~十一時)許(ばかり)ニ打立ヌ。各五六百人許ノ軍有リ、皆身ヲ弃(す)テ命ヲ不レ顧(かえりみず)シテ心ヲ励マス間、一町許ヲ隔テ楯ヲ突キ渡シタリ。(下略)

平良文と源宛がともに有力な兵(武士)であって、お互に勢力を誇ったが、遂に日を決めて決戦することを約束した。どちらも五、六百人ばかりの郎党(家来)を従えていた。しかし、二人だけで一騎討ちをし、お互いに弓を射て相手を射落そうとしたが、どちらも名手で遂に勝負がつかなかったので、馳せめぐって射合うことをやめた。その後、良文と宛とは仲良くなったという。

この文で注意したいのは「兵」「兵ノ道」という言葉である。それと五、六百人の家来を引きつれていたことである。武士の間には、武士として守るべき道、作法があったのである。それから村岡五郎と呼ばれた良文の手兵が五、六百人であって、当時の強力な武将の戦闘力の範囲が想像できる。

いずれにしても、良文の時代に千葉氏の勢力の基礎がつくられ、たとえ千葉の姓を名乗らなかったにしても、千葉氏第一代とすることはできる。

良文の子、忠頼は『千葉大系図』によれば、千葉郡千葉郷で生れ、初めて千葉氏を称したとあるが、『尊卑分脈』では、ただ、村岡次郎としかいっていない。この方が正しいようである。ただ、良文の勢力が千葉郡方面に伸張してきていた、いや、かなり有力な地盤になっていたのではないかと想像することはできる。

ここで「千葉」の名称を簡単にみてみよう。千葉(知波)は古代歌謡(『古事記』)で野原特に葛野(かずの)の枕詞に使われている。葉が沢山おい茂る、草木が繁茂する意味である。五世紀ころには千葉国造と『日本書紀』にみえるから、固有の地名となったかと思う。さきにあげた『万葉集』の防人の歌では、千葉郡の大田部足人の名があるから、奈良時代には「千葉郡」が成立していたといえる。

十世紀の前半、源順が著した『倭名類聚鈔』(『倭名鈔』ともいい、辞典である)には、下総の国の千葉郡には、千葉、山家、池田、三枝(さくさ)、糟〓(かすり)、山梨、物部の七郷があげられている。千葉郷は穴川、黒砂付近に相当するかと思う。これについては、次の項でまた考えてみたい。

次の忠恒(常)(ただつね)は、『尊卑分脈』では、上総介従五位、武蔵押領使(押領使は治安の維持に当たる役人)である。『千葉大系図』では、天延三年(九七五)生まれで、上総国大椎城(今の大椎町)に居った、とある。『今昔物語集』巻二五「源頼信朝臣責二平忠恒一語第九」によれば

下総国ニ平忠恒ト云フ兵有ケリ、私ノ勢力極テ大キニシテ、上総下総ヲ皆我マヽニ進退シテ、公事ヲモ事ニモ不レ為リケリ。

と、あって、上総、下総の両国を完全に支配して、中央政府の命令にも従わなかった。有力な地方豪族に成長している。

彼は万寿五年(一〇二八)、安房の国司惟忠(これただ)を襲撃して敗死させ、安房の国まで支配下に収めた。武蔵の国の凶徒を取締る治安維持の権限も持っていたのであるから、その勢力範囲はまことに広大であった。

忠常のこの叛乱鎮定に、中央から検非違使右衛門少尉平直方と少志中原成道が派遣されたが鎮圧できなかった。そこで政府は、甲斐守からさらに常陸守となった源頼信に征討を命じた。さきの『今昔物語集』の記事によれば、頼信は鹿島に約五千の勢ぞろいをさせ、真髪の高文(まがみのたかぶみ)の案内で、一気に川(おそらく利根川であろう)を渡って、忠常の虚を襲った。『千葉大系図』に忠常の居城は大椎城とあるが、この時の居城は利根川から入江をはいった東庄の台地の大友(現香取郡東庄町。三―五図)付近であったかと思われる。

船をかくしたので、まさか攻めて来ることはできまいと、安心していた忠常は虚をつかれたので、抗戦することもできず、頼信に「名符(名簿)ニ怠状(謝罪状)ヲ副ヘテ」降参した。長元四年(一〇三一)のことである。頼信は忠常を捕えて京都に上ったが、忠常は途中の美濃の国蜂屋庄で病死してしまった。時に年齢は五六歳。

ともかく、忠常は房総から武蔵にかけた地方の大豪族に成り上っている。そして、乱を起したが、それを鎮定したのもまた、地方の大豪族の頼信である。しかも源氏の頼信と平氏の忠常とはこの時から主従関係を結んだのである。後に千葉常胤が源頼朝を援助するようになったのも、その由来はこの時から生まれたようである。

なお、『読史備要』の系図では、忠常の時から千葉氏を名乗ったようになっているが、前に述べたように『千葉大系図』では、父の忠頼からになっている。いずれにせよ、このころから千葉氏を称するようになったのであろう。そして、その原因は千葉庄の領有と関係があろうかと推察される。

更にまた、忠常の乱で考えさせられることは、律令制に基づく中央政府任命の国司の無力化である。成長した地方豪族の「兵」は、このように空洞化した律令制に代わって、現実的な統治体制の成立を要望してきたのではないだろうか、ということである。

恒将(常将)は、『尊卑分脈』では千葉介と号したとある。そのためか、『千葉大系図』では千葉第一代としている。そして、上総権介であり、源頼義に従って前九年の役に軍功をたてた、と記している。四一、二歳のときである。

次の常永(常長)は、『尊卑分脈』では従五位下、千葉太郎と号した、と恒将同様簡単に記しているが、千葉の姓が社会的に承認されていたように考えられる。これは千葉庄が重要な基盤になってきたことを物語るものであろう。『千葉大系図』では、父と同様に頼義、義家の家来として前九年の役に戦功をあげて賞せられた、と記している。源氏と親密な主従関係になってきていることがわかる。

常兼は下総介太郎と称し、義家に従って後三年の役には、父常長とともに大功をたてている。『千葉大系図』によれば、義家の奏上によって、常兼は上総、下総、常陸の守護職に補せられ、従五位上を賜り、上総、下総両国の介に任ぜられた、という。しかし、この記事には少し疑問がのこる。

次の常重も『尊卑分脈』では、下総介太郎と号したとあるだけだが、『千葉大系図』では、下総権介となり、検非違使も兼ねた。そして、叔父の常晴(『尊卑分脈』の常時のことか)から下総の相馬郡をかえしてもらって、そこの郡務を取り行う認可を賜った、と述べている。この相馬郡は重要な所領であり、その所有権をめぐって争われた庄園である。次の項で考察することにしたい。

更に、『千葉大系図』では、常兼の居城で民戸も多かった上総の大椎城から、下総の千葉城に移った、つまり猪鼻山に居館を構えることになったという。大治元年(一一二六)のことである。このときから千葉城下は家屋もたちならび、人口もふえて、富み栄えるようになったし、また良文のときから信仰していた妙見神を千葉の北斗山金剛授寺に安置したという。

なぜ大椎城から千葉城に移ったのか、想像するのに、一は下総北部の荘園開発が進んだこと、二は上総介常晴、常澄の勢力が強大になったことが、原因としてあげられるのではないだろうか。

とにかく、常重の猪鼻居館の構築、守護神を祀った金剛授寺、この二つを軸として、下総一国を支配する拠点が確定し、同時に城下千葉町の繁栄の基礎が固められたといってよいだろう。千葉氏の下総国における勢力は確固不動のものとなった。まさに、多くの私営田を領有する地方の大豪族に成長したのである。

次の千葉常胤はこの勢力をもって、敗残の源頼朝を援助し、遂に鎌倉幕府を創設させたのである。日本の歴史を一変させる封建体制の生成には、長年にわたって、千葉氏が開発した荘園と蓄積された経済力、それに加えて、常胤という武将の識見や深謀が深く関係しているのである。それは別の項で考察することにしよう。