常胤は常重の嫡子として、元永元年(一一一八)五月二十四日に生まれた。母は平政幹(まさもと)の娘である。数え年一八歳の時、常重の家督を相続し、さきにみた相馬御厨の下司職を譲り受けた。後に正六位上に叙せられ、下総介に任ぜられた。

父母とともに猪鼻山の千葉城に移ったのは、九歳の子供の時である。

忠常が乱を起こした十一世紀の初期忠常を「私ノ勢力極テ大キニシテ上総下総ヲ皆我ママニ進退シテ、公事ヲモ事ニモ不レ為リケリ。」と、『今昔物語集』で評しているから、非常に有勢な開発領主であった。その後、三代、約百年間に下総の開発は大いに進んで、常重の時には千葉城に在って下総一国をほとんど制圧していた。常胤はそうした環境のもとで在地領主として、大きく勢威を伸張しながら成長していった。

平安初期から地方の開発領主は、律令体制の動揺とともに武士階級として抬頭する。そして、地方で反体制的な叛乱を起こしたが、それはまた地方の武士によって鎮圧された。ところが、彼らは遂に中央政界に進出して政権を掌握し、律令体制下の貴族にとって代わった。それが保元の乱(一一五六)である。

慈円和尚(一一五五~一二二五)はその著『愚管抄』第五で

サテ大治ノ後久寿(一一五四~五五)マデハ、又鳥羽院白河院ノ御アトニ世ヲシロシメシテ、保元元年七月二日鳥羽院ウセサセ給ヒテ後、日本国ノ乱逆ト云〓(こと)ハヲコリテ後、ムサ(武者)ノ世ニナリニケル也ケリ。

と、保元の乱の歴史的意義に深く注目している。

ついで三年後の平治の乱において、平清盛は公家に代わって政権の座につき、東国で戦功を立てた源氏の嫡流義朝は敗残の身となった。

千葉介常胤は保元の乱の時は三九歳で源義朝に従って合戦に参加した(『保元物語』)。平治の乱の参加は不明である。源家没落の年は四二歳の壮年である。京を去ること遙かに遠い下総の千葉にあって、彼はこの時勢の変転をいかに感じ、何を心に期したであろうか。

源頼朝(一一四七~九九)は平治の乱(一一五九)には、父義朝に従って十三歳で初陣し、戦(たたかい)敗れて東国に逃走する途中、雪深き関ケ原付近で父にはぐれた。平頼盛の家人、弥平兵衛宗清に捕えられて京都に護送されたが、頼盛の母で清盛の継母である池禅尼の懇請によって死を免れた。歴史の運命は不思議である。

一四歳で草深い伊豆に配流された。以後二〇年間、蛭ガ小島の配所を中心に伊豆の小天地に、青春を流人の身として過ごした。そのころ関東一円はほとんど高望王の流れをくむ平氏の雄族たちであった。京都で横暴を極める平清盛に正面きって反抗できる武将は一人も無いといってよい。

源頼朝は治承四年(一一八〇)四月二十七日、以仁王(もちひとおう)の平家追討の令旨(りょうじ)を受けた。源三位頼政は

清盛や宗盛など平家一族が、威勢をもって乱暴し、国家をほろぼし、人々を苦しめ、全国の富財をかすめとる。

という理由で、平家を討ったが敗死した。それだけに、頼朝は源氏の嫡流でもあるので、天下の大事である挙兵には熟慮もし、躊躇もしなければならなかった。

六月二十七日、京都番役を終わった三浦義澄と千葉胤頼が帰国の途次、頼朝と対面して京都のようすを話した。このことは最初の所で述べた。話の内容は「他人これを聞かず。」とあるだけに挙兵を促したものかと推測される。その後、工藤、土肥、佐々木らの諸豪が馳せ参じたが、頼朝は個別に会って協力を求めている。しかしその密事をほんとうに知っているものがいたであろうか、いたとすれば妻政子の父北条時政だけであったかもしれない。

彼は熟議の結果遂に八月十七日、目代(同司の代理)山木兼隆の館(たち)を急襲して彼を血まつりにした。そして土肥郷に出て、藤九郎盛長、土肥次郎実平、和田義盛以下三百騎をもって二十三日夜、石橋山に陣を張って大庭景親らの平氏の軍勢と合戦したが敗れてしまった。大庭方には熊谷次郎直実も加わっていた。それが後に頼朝の家来になる。このことは、当時の武将は源平いずれか勝利を得た方に味方しようとする、日和(ひより)見主義者が多かったことを物語るものである。だから挙兵は賭(かけ)ともいうべき冒険であった。

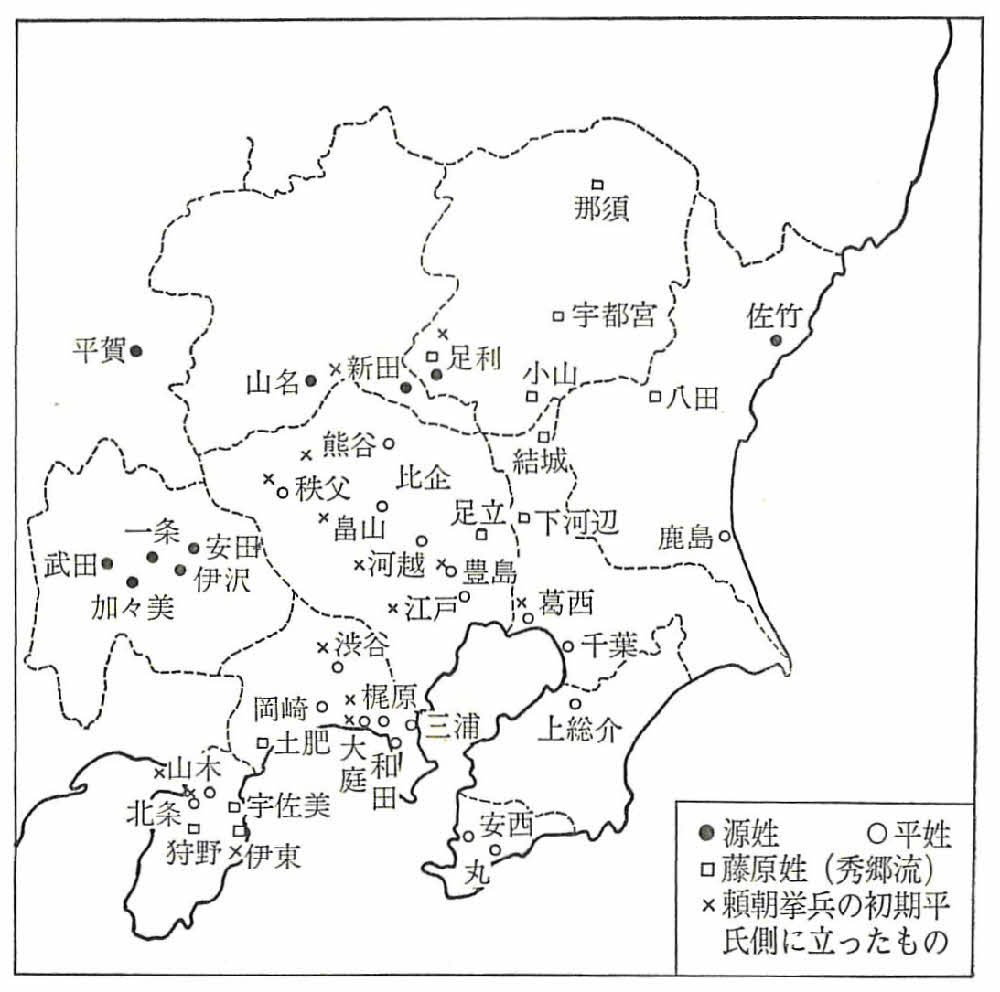

3―6図 源頼朝挙兵当時における関東武士の分布図

(永原慶二著『源頼朝』による)

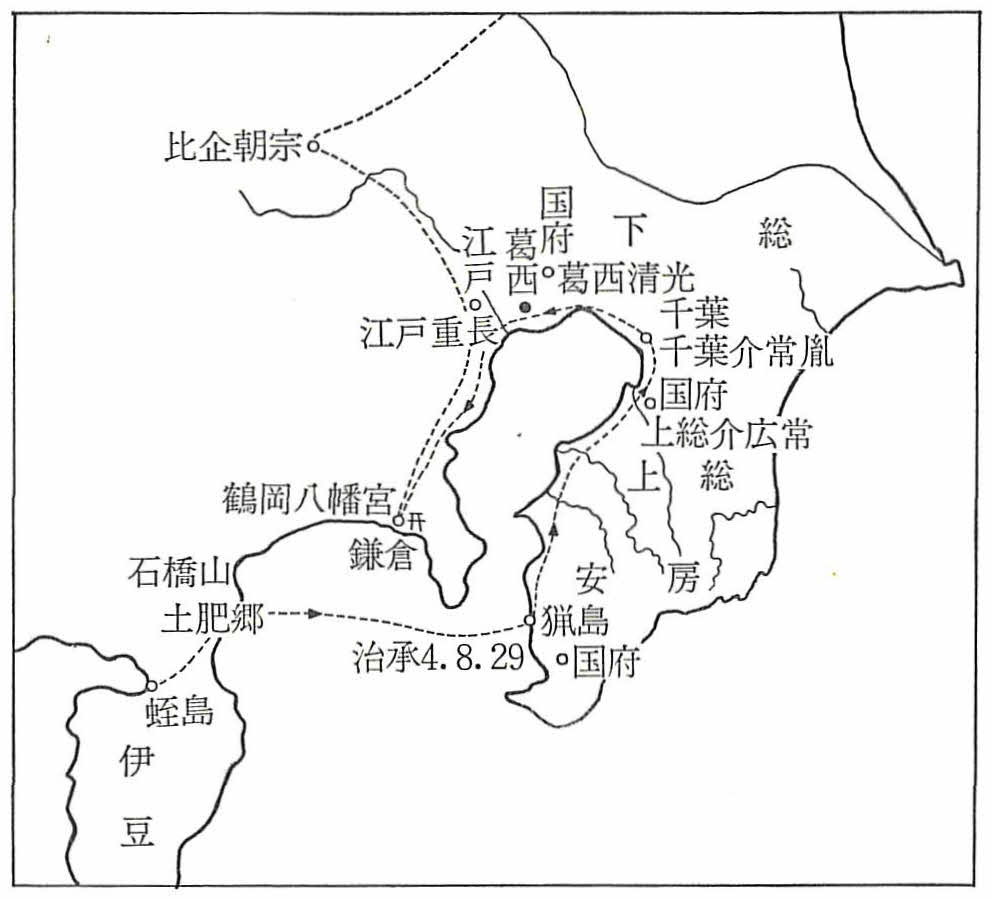

石橋山の緒戦に敗れた頼朝は、二十八日に真名鶴崎から安房国平北郡猟島に逃げて来た。ここにのがれたのは、海上に脱出する以外に途はなかったことや、三浦氏と関係のある上総介平広常がいたことや、また安房の丸御厨は頼義以来源氏の所領で、丸氏や安西氏が以前から源氏と深い関係があったからであろう。

3―7図 猟島(現在安房郡鋸南町竜島)

頼朝は安房国にあって源氏累代の家人を招集した。そして、安西三郎景益に書状を送って「国府に居る役人等を引きつれて参上せよ、また安房国内に京から下って来た者が居ったら皆とらえて進上せよ。」(『吾妻鏡』巻一、九月一日の条)と命じている。つまり、役人でも地方領主となっている者は家来にし、平家の中央政府から派遣された役人は皆殺しにしようとしたのである。

3―8図 源頼朝が石橋山の合戦から鎌倉にはいるまでの経路 (西岡虎之助編『日本歴史地図』による)

長狭六郎は頼朝が広常の居館に赴く途中の宿舎を襲って敗北した。景益は広常を直接訪れることは危険であると進言したので、頼朝は景益の館に落着いた。(景益の居館は現在三芳村で安房国府に近い所であったろうか。)時に頼朝の手兵は約三百人、上総には平広常、下総には千葉常胤の大豪族がひかえている。両雄の態度いかんによって頼朝の運命は決定するといってもよい情勢であった。頼朝は風前のともしびに等しかったが、景益の居館から両雄に救援を求める使者を派遣した。

すなわち、九月四日和田義盛を長柄郡一宮大柳城の平広常のもとに、(広常の居城は大柳城(現在一宮町大谷木)(『吾妻鏡』)とする説と、布施(現在大原町とする説がある。いずれとも決しがたい。)藤九郎盛長を千葉猪鼻城の千葉常胤のもとに遣わして参上を促した。六日の晩、義盛は帰って頼朝に「広常は千葉常胤と相談した上で参上する。」と、答えたと報告している。九日には盛長が千葉から帰って次のように報告している。

3―9図 大柳城址(長生郡一宮町高藤)

3―10図 布施城址(夷隅郡大原町布施)

「常胤の門前に案内を請うたところ、幾程もたたないうちに客亭に招かれた。常胤は既に座にあって彼を待ち、側らには子息胤正、胤頼らが坐していた。常胤は盛長の言を聞いても一言も発せず眠っているようであった。長男と六男の二人は同音に、武衛(頼朝)は源氏再興をはかり、我らは最初の御召に預ったのであるから、直ちに応すべきである、と父にすすめた。すると、常胤は援助することに何ら異議はない。『源氏再興の挙』は感涙の極みであり、言葉では現わせない程よろこばしい、といった。その後で酒宴に入ったが、その時常胤は、いまの居所は要害の地でも、先祖ゆかりの地でもない。早く鎌倉に出た方がよい、常胤、一族郎党を率いてお迎えに参向する決意である、と語られた。」と(『吾妻鏡』巻一、治承四年九月の条)

常胤は、三九歳のとき源義朝に従って、保元の合戦に参加しているし(『保元物語』)、六男胤頼は京都にあって中央の情勢をみているし、頼朝の挙兵以前に伊豆で対面して挙兵をすすめたようであるから、父子ともにこのように回答したのは当然かと肯(うな)ずける(鎌倉は頼義が前九年の役出陣に当たって八幡神を鶴ケ岳に祀って戦勝を祈願した地である。)。

鎌倉幕府の日記ともいうべき『吾妻鏡』の記事は以上のようであるが、十三世紀中ごろの作である『源平盛衰記第二〇』には次のように書いてある。

源頼朝が御家人を招集するために藤九郎盛長を下総の千葉介のもとに使いさせた。その時常胤は手紙をひらいてみて、「此事は上総介(広常)に申し合せて、それから御返事する」といって、盛長を返した。ところが、千葉介の嫡子小太郎(胤正)は一七歳であったが、ちょうど鷹狩の帰り道で盛長に行き会った。父の返事はどうであったかと胤正が問うと、盛長はしかじかであった、と答えた。そこで胤正は盛長と一緒に父の館(たち)に引返し、父に向って、援助の催促をうけても参上すると御返事しない、その上上総介に相談した上でとのことだが、「我らは上総介に随たる身分でもない。広常が参上するならば参上する、しないならばしない、というのですか、広常の下知(さしず)によることはない、きっと参上すると御返事なさるべきである」と進言した。父は賢い計らいだと思って、参上すると確答した。

広常の方は全く逆で「生きてこの事を承まるのは身の幸いである。忠を表わし、名をあげるのはこの時である。」といった。

『吾妻鏡』と『源平盛衰記』では、記事が全然反対である。『吾妻鏡』の方を信じたい。

ただ、胤正の進言の中に、我らは広常の指示に従う必要はない、自主的に態度を決定すべきだ、といった言葉は重要である。というのは、常胤と広常とは祖先は同じである。しかし、このときには血縁的、同族的意識は薄い。千葉介も上総介も、それぞれ強勢な地方豪族に成長して、自主独立の精神が強くなっていたことを語っている。こうした独立意識が新しい統治組織を希望したと同時に、将来幕府が御家人統制に苦慮する点であろう。

ともあれ、頼朝は常胤援助の報を聞いて勇気百倍し、広常の参入を待たないで下総の国に向って安房の館を出発した。広常の勢力や動向を案じて、おそらく道は西寄りにとって木更津、五井あたりから千葉に入ったのではないだろうか。

『源平盛衰記巻第二二』に

千葉介胤経(常胤の誤りであろう)三千余騎にて急ぎ杉浦と云所に行向って、やがて兵衛佐(頼朝)を相具し、下総国府に入奉て由々敷翫(ゆゆしくもてな)し奉る。

とある。

杉浦というのは何処だろうか、都川の川口附近、いまの寒川とすれば「君待橋」の伝説と合う。また、結城野、いまの神明町だとすれば、戦勝祈願の「白旗神社」のいわれと一致する。右の記事はどこまで真実性があるかわからない、検討してみる余地はあろう。

ただ、『千学集』の「二十日(九月)千葉へ御こしありて妙見御参詣也。御伴には先陣上総介広常云々……千葉へ館して御移り有、結城野には白旗二、三十旒おしたて給う云々。」の文章は、「お茶の水」の伝説をも生むもとになったかと思うが信頼はできない。それは『吾妻鏡』の記事とは余りにもちがうからである。

『吾妻鏡』によれば、常胤は盛長に返答した後、早速頼朝の出迎えに馳せ参じようとしたが、東六郎胤頼の言に従って、下総国の目代(もくだい)を胤頼と孫の成胤に攻め殺させている(場所はおそらく現在の市川市国府台であろう)。更に、常胤は千田(せんだ)庄の領家判官代親政(ちかまさ)(平忠盛の聟)と戦っていけどりにした。この合戦がさきの「三千余騎にて急ぎ杉浦と云所に」とも考えられない。

ともかく、このように頼朝の北上を防止しようとする平家方の勢力を一掃して頼朝の北上を助けた。そして常胤は太郎胤正、次郎師常、三郎胤盛、四郎胤信、五郎胤道、六郎胤頼、嫡孫小太郎成胤ら三百余騎を従えて、頼朝と下総の国府で参会した。九月十七日のことである。もし、頼朝が安西景益の館を十日に出発したとすれば、少くとも七日目には国府台(市川市)に到着していたのである。かなりの短時日である。この間の千葉氏のあわただしい奮戦ぶりが目に浮かぶ。常胤はまさに一族郎党を率いて頼朝と主従の契を堅く結んだのであるが、いささか不審に思われるのはその軍勢が三百余騎ということである。下総一国の庄郷をほとんど所有していたのに、その兵数は少なすぎやしないだろうか。それとも、常胤のような地方の大武家でも、ほんとうに信頼できる精兵はこれくらいが限界であったのであろうか。

いずれにしても、常胤の助力があったればこそ頼朝は国府台まで進出できて将来の明るい希望が開かれたのである。主従の胸中は感激に満ちたことであったろう。

『源平盛衰記巻第二二』では、「常胤が頼朝にいうのには、此処(下総国府 市川市)に大幕を百帖(じょう)ばかり張って、白旗を六、七十旒立てなさい。これを見聞した武士たちは大勢参集したと思うでしょう。葛西御厨の武士も皆来るでしょう」、と。そこで頼朝はその計画のとおりにしたところが、案の定われもわれもと馳せ参じて来た。その一人に上総介弘経(広常)も入っている。これは文学的物語と思えるが、それにしても常胤の提案はなかなかの奇策である。

『吾妻鏡』によれば、回答を保留していた平広常は頼朝北上の後を追って、上総の周東、周西、伊南、伊北、庁南、庁北の兵二万騎を率いて隅田河辺で頼朝に追いついた(二万は二百の誤りとの説もあるが信じ難い点もある。)。広常が頼朝に会ったのは十九日で常胤におくれること二日である。その二日の間に武蔵、相模方面から相当の兵力が参集したかもしれないし、それだけに頼朝の自信も高まっていたとも思える。だから僅か半月前には広常の救援をたのみとしていながら、この時には広常の遅参を容赦なく責めている。

広常が二万の大軍を擁して行ったのは、二つの考えがあったからである。一つは場合によっては敗残の頼朝と一挙に雌雄を決して、これを打倒してしまおうという考え、二つには情勢によっては家来になってもよいという心づもりである。広常が生涯、上総介としての見識と威力とをもって自らを恃したがために頼朝に殺害されてしまったことを思えば、さきの推測は無理ではない。広常は自分の参向を頼朝が感謝するかと予想したのに、逆に、来ること遅しと厳しくとがめられた。広常の心情は怒りに燃えたかもしれない。しかし彼は、その気魄に圧倒されてか、機を見るに敏なのか、それとも人物評価の眼識あってか、頼朝を主君の器量ありとみて、殺害する心を変えて家来として従うことを約束した。

広常に限らず、当時の地方の豪雄は必ずしも最初から頼朝を総大将と仰ごうとする真意は無かったのではないだろうか。源氏累代の家人にしてもその埒外(らちがい)ではあるまい。しかし、時とともに頼朝援助の勢力が増強されるにつれて彼に加担するようになってくるのである。それは地方豪族が早くから独自の政治体制を要望していたこと、頼朝の政治的才能、それに鎌倉進出をすすめて援助に先鞭をつけた千葉常胤の功績などによるものであろう。

事実、猪鼻山の常胤の援助の一言は万金の重みをもっていた。関東各地から馳せ参じた兵約五万を従えて頼朝は鎌倉入りをした。一カ月前には敵側にあった畠山重忠が先陣を承まわり、千葉常胤を後陣として、頼朝は十月六日鎌倉入りして居館を定めた。鶴ケ岳の紅葉は武将の甲冑に一際(ひときわ)美しく映えたことであろう。

源頼朝寄進状

(源頼朝)

(花押)

奉レ寄 香取社御領

在二下総国下福田郷一

右為二心願成就一、所レ奉レ寄如レ件

治承五年十月 日 源頼朝 敬白

(源頼朝)

(花押)

奉レ寄 香取社御領

在二下総国下福田郷一

右為二心願成就一、所レ奉レ寄如レ件

治承五年十月 日 源頼朝 敬白

この寄進状は、頼朝が石橋山から房総を通り鎌倉へはいって平氏を滅ぼし源氏再興の願いを達したために、お礼として香取神宮に下福田郷の一部を奉納した書き付けで、香取神宮に所蔵されている(口絵第二二図参照)

頼朝は十月二十一日、富士川の合戦で敗走する平家を追撃しようとしたが、千葉常胤は三浦義澄、平広常らとともに、常陸の佐竹氏など反抗の武将がおるので、これらを平定した後に上洛するのが良策であると、鎌倉に在居することを献言している。これは頼朝の今後の政策決定、幕府の基礎づくりに役だっている。

十二月十二日、晴天の日、頼朝は新営の館に移ったが、常胤は胤正、胤頼らを伴って移居の儀式に供奉している。このとき参加の武将たちは中央に着座した和田義盛(侍所別当)とともに皆頼朝を推して「鎌倉の主」とした。これで頼朝は名実ともに御家人統制の主君と決定したのである。

なお、このときから鎌倉の町造りが行われ、一寒村から武家屋敷中心の繁華な都市に発展していく。

さて頼朝は鎌倉を離れず、弟範頼と義経を京都に遣わして、まず木曽義仲を破り、ついで平家を討たしめた。千葉常胤は陸路を進撃する範頼の輩下にあった。海路の大将義経もさることながら範頼の軍は悪戦苦闘している。範頼は常胤、胤頼など千葉一族を頼りとしていた。元暦二年(一一八五)範頼が頼朝にあてた手紙には、「兵糧欠乏して軍士らは団結せず、皆本国を恋しがって逃げ帰ろうとしている」と苦衷を訴えている。頼朝はこれに対する返書の最後に「千葉介はことに、軍功を立ている、大事にせよ」と書き添えている(正月六日)。

また、同年三月範頼にあてて「諸将の中でも千葉介常胤は老骨を顧みないで戦陣で苦労を堪え忍んでいる。同輩中最も賞賛すべきである。常胤の大功は生涯忘れないで報謝しなければいけない。」と、したためた書面を送っている。時に常胤は数え年で六八歳である。常胤への愛情がよく現れている。

平家滅亡後、後白河法皇は頼朝と義経の不和を好機として、義経に頼朝追討の院宣を下した。頼朝はまたこれを口実に朝廷に守護、地頭の設置を奏請して許可をえた。この時、常胤は下総国の守護職に任じられ、一族で地頭職になった者も多かった。

文治三年(一一八七)八月、京都に群盗蜂起し、武士の狼藉も多かったので、この鎮圧のため常胤は下河辺行平とともに、頼朝から上洛を命ぜられた。その後、太宰権帥藤原経房の消息によれば、「両人上洛以後、洛中ことの外静謐(せいひつ)」とある。常胤の武勇と責任感の強さがうかがえる(『吾妻鏡』巻第七)。

文治五年(一一八九)奥州征討に当たり、七月八日常胤は頼朝の命によって一丈二尺の軍旗一旒を新調して頼朝に献上した。その由来は、治承四年常胤がいち早く一族を統率しながら、悄然たる頼朝のもとに馳せ参じたがために、東国の武士がわれ先にと多く参集した佳例によるという。下総国府で初めて頼朝は千葉介の忠誠を受けたのであるが、それが頼朝の幸運を切り開く契機となったので、頼朝はその忠勤に深い感銘を覚えて忘れることがなかったとみえる。

同年七月、いよいよ奥州の藤原泰衡追討となったが、七二歳の常胤は東海道(太平洋岸通り)大将軍を承り、子息六人はもとより嫡孫の成胤、常秀をはじめ、下総の千葉一族の軍勢を従えて勇戦奮闘して忠勤をぬきんでている。合戦後の論功行賞に当たっては常胤が真先(まっさき)に褒賞を拝領している。常に最初に行賞に扱るのは前々からの約束であったという(『吾妻鏡』巻第九、文治五年九月二十日の条)。これは常胤が御家人中最も厚遇を受けていた証拠である。常胤にとっては最高の名誉である。

さて『千葉大系図』によると、常胤の所領は下総国はもちろん、「上総国郡、武蔵国内、陸奥国郡五郡、相模国内、常陸国内、美濃国内蜂屋庄旧領、肥前国小城郡伝領。此の国内数十郡の村邑において、所領を相伝す」とある。

奥州征討の勲功で拝領したのは、この陸奥五郡であろう。同系図の武石三郎胤盛の註には「父加恩地奥州宇多・伊具(いく)・亘理三郡、而子孫繁二昌于東奥一矣。」とある。本領の武石(現在武石町)のほかに、宇多(福島県相馬郡)、伊具、亘理(宮城県)の父が恩賞で得た所領をおさめていた。あとの二郡もおそらく、両県の東海道筋に所在した郡であろう。

なお、千葉一族は陸中(岩手県)にも勢力を扶植したとみえて、現在岩手県水沢市立図書館には、『長坂系図』『奥玉千葉系図』『胆沢千田系図』『羽田千葉系図』『安土呂井岩渕系図』など数種の系図があるが、いずれも千葉氏が陸中に勢力を張ったための諸氏の系図である。『小野寺系図』には「葛西壱岐守幕下、千葉頼胤子六人、是千葉六党云々。」とある。

なお、『千葉大系図』に記録されている所領以外に、常胤は嶋津御庄寄郡(よりこほり)五箇郡の郡司職に補せられている。五箇郡は高城郡、東郷別符、入来院、祁答(けどう)院、甑嶋郡で薩摩国の川内川流域である(『薩藩旧記雑録』前編巻一、五四島津家文書之一)。

この郡司職はおそらく、平家討滅の軍功によっての下文であろう。

話が奥州の恩賞からそれたが、常胤は広大な所領を領有していたものである。そのうえ、寿永二年(一一八三)に上総介広常が謀叛(むほん)の心があるとの疑いから頼朝に誅殺された。大豪族として独立心が強く、武士中心の封建体制の確立を主張してやまなかった人物である。新政権確立の犠牲者である。後に頼朝は、功臣広常の謀殺を自ら悔いている。広常の死後、千葉氏は下総はいうまでもなく、上総にも勢力を浸透させた。それは『千葉大系図』常秀(常胤の孫)の条に「上総介広常の領地を常胤と和田義盛に賜う。」と註記してあることからも明らかである。

さて、頼朝は建久三年(一一九二)七月、征夷大将軍に任ぜられると、政所で一般政務をとり始めた。その仕事の一つは従来頼朝花押の所領安堵の下文を回収して、新たに政所下文に統一して与えることである。常胤も新下文を最初に与えられる身となったが、これに対して彼は頼朝に強く抗議した。その理由は、政所下文は役人の署名で所領安堵の証明ともならなければ、子孫へのかがみともならない。だから常胤の分については以前と同様、頼朝自署の下文をいただきたい。この願いは叶って常胤は頼朝から袖判下文を与えられた。その内容は、

頼朝が平家打倒の兵を挙げた時、常胤は真先に参向し、合戦の功績も奉公の忠節も御家人中第一である。だから祖先以来の所領、軍功によって賜った各地の地頭職は自分の花押のある政所下文を与える。下文の通り子孫まで相違ないことを証明する。

というものである(『吾妻鏡』巻第一二、建元三年八月五日の条)。

常胤にしてみれば、良文以来祖先代々苦心惨憺して開発した所領である。その所領あればこそ頼朝を援助して鎌倉幕府を開き、新体制を形成させることもできたではないか、なお七〇歳をすぎてまで老骨に鞭打って軍功を立てて得た所領ではないか、形式的な下文によって所領安堵されてはたまったものではない。時勢の変化でいつ所領についての争いが起こらないとも限らない、と内心思っての抗議であったろう。

頼朝は終生常胤を宿老として優遇し、再挙の忠勤は肝に銘じて感謝していた。だからこそ範頼への書状にも、特に常胤を大事にするようにと、温い思いやりの言葉を書き添えているのである。

常胤とて誠実に忠勤を尽くしたが、それだけにまた、主張すべきことは確固たる信念をもって主張したのであろう。こうした信念、独立的意識が内心にあればこそ、武家中心の統治組織である封建体制が成立したのである。

それにしても、頼朝じきじきの袖判下文を賜られた常胤、いや千葉一族の栄誉はまさに躍如たるものがある。

常胤はただ鎌倉幕府創設の功臣というだけでなく、頼朝一家とは親密な交際関係があった。

本拠はもちろん千葉城であるが、鎌倉の弁谷(『千葉大系図』))か、甘縄(『吾妻鏡』)に屋敷を構えていた。そして、幕府の年中行事や諸儀式などに重要な役割をつとめている。

毎年正月元旦の頼朝の鶴ケ岳社参の供俸はもとより、それが終わってから頼朝招待の元旦の祝宴は必ず常胤の邸宅で催されている。元旦の宴会が御家人中首座の証拠でもある。たとえば、治承五年(一一八一)元旦の宴会は立派な邸宅に美酒を汲み交し、その数々の御馳走は、まことに目を見はるものがあったという(『吾妻鏡』巻第二正月一日の条)。

また、八月十五日の鶴岳八幡の放生会にも一族を率いて参加するのが定例であった。

建久元年(一一九〇)十一月、頼朝上洛の折には、千葉介は子息親類らを随兵として後陣を承っている。後陣は先陣とともに供奉の行列では、重要でしかも光栄な役である。建久六年二月、頼朝が妻子を伴って上洛の節には、千葉新介胤正が郎従数百騎を具して後陣を承っている。後陣には武将の勢力と風姿が関係するというから、常胤も胤正も堂々たる剛毅にして美貌の勇将であったかと思う。

また、寿永元年(一一八二)御台所政子の着帯には常胤の妻が帯親をつとめ、安産祈願の奉幣使として胤正が香取神宮に参拝している。そして、長男頼家がめでたく誕生し、お七夜の儀は常胤が承わった。その儀式に妻は陪膳し、子息六人は白の水干袴に容儀をととのえて同席、進物には胤正、師常は甲をかつぎ、胤盛、胤信は馬を引き、胤道は弓箭、胤頼は劔を各々庭上に並べた。この時、頼朝は兄弟皆容儀神妙の壮士と感嘆し、居並ぶ諸将もまた、その盛観を等しく称讃した。千葉氏にとっては無上の光栄である。その後、頼家の着甲始、武芸始の儀には、千葉氏は必ず奉仕している。

頼朝は建久元年(一一九〇)初の上洛に当たって、供奉の行列の後陣を誰にするか思い悩んで、先陣と決めた畠山重忠の意見を求めた。重忠は「思い煩うことはないでしょう。千葉常胤は宿老であるから彼に決定しなさい。」と進言したので頼朝は早速千葉介に後陣を申付けた。上洛して院に参内する時、布衣の侍一二人を御供にしたが、その中に千葉新介胤正が加えられている。

そういうこともあってか、建久二年元旦、常胤が頼朝に献上した宴会はことの外(ほか)盛儀であった。酒宴に先だって進物の儀があり、常胤は剱、胤正は弓箭、師常は沓、胤盛は砂金、胤頼は〓に納めた鷲羽、胤信、胤道は馬を献上した。

建久四年元旦の鶴岳八幡宮への参拝は征夷大将軍に任ぜられてから初めてのことで、参拝後、常胤が酒宴を開催している。そのときも千葉氏は沙金、鷲羽、馬を献上している。

以上のことなどによって千葉一族の栄誉と富裕さがうかがえる。しかし常胤らの日常生活は質素倹約で鎌倉武士の模範であったようである。それは、元暦元年(一一八四)十一月、頼朝は用事のため筑後権守俊兼を呼び寄せたところ、俊兼の服装は非常に華美であったので、俊兼の小刀を取り、彼自から自分の小袖と褄を切り落させた。そして戒めていうのには「お前は才能があっても倹約することを知らない。常胤や実平(土肥)は清濁合わせ呑む豪雄であり、所領はお前などとは全く比較にならない程広大であるが美麗を好まない。だから家は富有で郎従を養い勲功に励んでいる。お前は財も少くその使い方も知らない。身分不相応な生活は慎むべきである。」といった(『吾妻鏡』巻第三 十一月二一日の条)。

このことから、常胤が富裕でしかも質実剛健の武将であったことがわかる。

以上のように、頼朝在世中は千葉氏と幕府とは公私ともに親密な関係にあったのであるが、頼朝が正治元年(一一九九)正月十三日、五三歳で逝去し、常胤もまた、二年後の建仁元年(一二〇一)三月二十四日、八四歳の高齢で他界するに及び、しかも北条氏が執権として次第に幕政を独裁するようになったので、千葉氏と幕府との関係も疎遠になってくる。

思えば常胤の存命中が千葉一族の全盛時代であり、日本史の流れを一変させるのに一臂の労をかしただけではなく、下総を中心とした房総の発展にも暗(あん)に尽力したのである。栄枯盛衰はあったとはいえ、千葉市の基礎もまたこの時代に作られたのである。

常胤は『千葉大系図』によれば、「下総国千葉山に葬る。法号浄春貞見」とある。千葉山が何処かよくわからないが、戦後千葉市轟町に移転した大日寺に五輪塔が十数基あるが、その中に常胤のものもあるという。