下総国千葉城の位置は、おそらく、千葉庄をふまえた千葉郡池田郷の猪鼻山であろう。妙見神を安置した「同所」は、現在の院内町の千葉神社のある所であろう。

千葉城と金剛授寺とを結ぶ道を軸として城下町としての千葉が平安末期から開けることになった。

常重の子、常胤のときが千葉氏の全盛時代であった。すでにみてきたように、千葉介常胤は下総国を中心に良文以来営々として開拓した相伝の所領と、各国にわたる新恩地を領有し、その所有権は頼朝からじきじきに保障されていた。また、下総国の守護職と所々の地頭職を兼ねて、下総一国の支配権と荘郷の実益を確保していた。その所領の総面積、荘民数(武士)、生産高、収納物資などについては、明確に知ることはできないけれども、一族が荘民を指揮監督して経営に当たり、その生産物資のほとんど全部を自己の所有としたであろうから、たとえ「房総三国荒野多くして庶民耕作せず、公私益するところなし。」(『吾妻鏡』巻第九文治五年二月三十日の条)といっても、収納物資の蓄積による経済力は相当富強なものであったろう。

たとえば、常重が相馬庄を伊勢皇太神宮に寄進して御厨とした後、常重が公田官物の未納の理由で国守藤原親通に押えられたとき、一八歳の常胤は未納物を納入している。その内容は、上品の絹三〇疋、下品の漆一〇疋、縫衣一二領、砂金三二両、藍摺布の上品三〇段、中品五〇段、上馬二疋、鞍置駄三〇疋であった(平常胤寄進状写(鎬矢伊勢宮方記)『千葉県史料』、中世篇、県外文書)。

また、頼朝が俊兼の華美な服装を戒めたとき、常胤は富有の身と、多数の御家人中敢えて常胤を引き合いに出している。なお、常胤の幕府への進物は際だって豪勢であった。特に良馬を多く献上している。北総台地が馬の放牧場に最適であったからであろう。妙見菩薩の信仰も千葉一族の「月星」「九曜」の家紋も、この放牧と関係あるという(福田豊彦『千葉常胤』一三ページ)。

さて、千葉氏全盛時代の城下町としての千葉の地域構造、戸数人口、経済生活の状態などはどうであったのか、豪雄千葉介は主として鎌倉の甘縄郷(弁ケ谷より可能性がある)の屋敷に居たものの、千葉もある程度中世的都市として繁昌したと想像されるが、史料不足のため、あくまで想像の域を出ることはできない。

『千学集』(千葉氏の事蹟、妙見社の来由、金剛授寺の行事等)に、次のような記事がある。

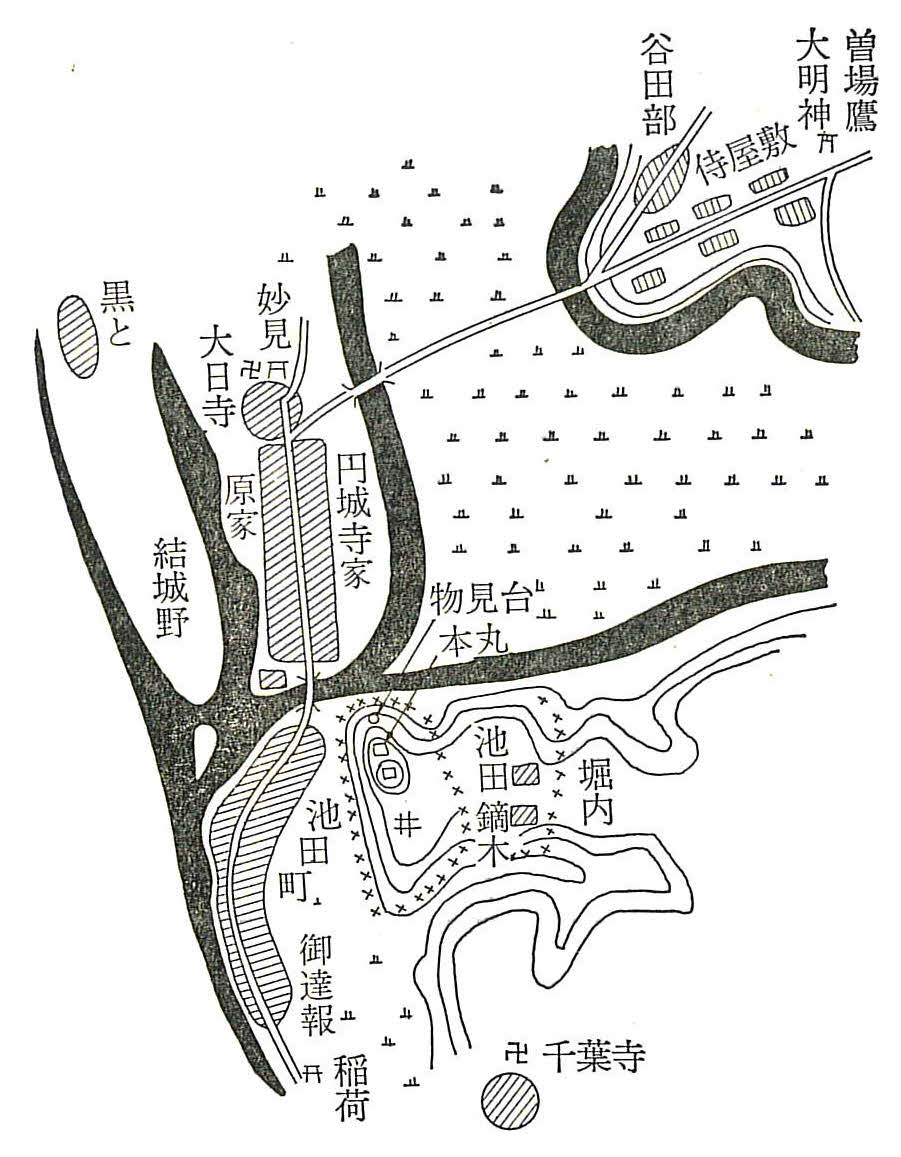

大治元年丙午六月朔、初めて千葉を立つ。凡そ一万六千軒也。表八千軒、裏八千軒、小路表裏五百八十余小路也。曾場鷹大明神より御達報稲荷の御前まで、七里の間御宿也。曾場鷹より広小路谷部田まで、国中の諸侍の屋敷也。是には池内鏑木殿の堀の内あり。御宿は御一門也。宿の東は円城寺一門家風在しまし、宿の西は原一門家風在します。橋より向御達報までは町人屋敷也。これによって河向を市場と申す也。

千葉の守護神は曾場鷹大明神、堀内牛頭天王、結城の神明、御達報の稲荷大明神、千葉寺の竜蔵権現これ也。弓箭神と申すは、妙見、八幡、摩利支天菩薩これ也。

(『改訂房総叢書』第二輯一八一ページ)

『千学集』は幾度も火災に会い、現在は僅な残簡しかないし、著者も著作の年代も不明である。そのためか、ここに記載した文章も、後段の寺社はわかるとしても、前段の町の構造などはかなり曖昧(あいまい)で理解に苦しむ。

曽場鷹(そばたか)大明神は現在の貝塚町下の内、御達報(ごたっぽ)稲荷は現在の稲荷町、したがって、猪鼻山の千葉城を中心として前社は艮(うしとら)(北東)後社は坤(ひつじさる)(南西)に建てられた、千葉城を守護する意味をもった古代信仰によるものである。そこで、千葉城を拠点として前記の想像図を描けば次のようになろうか。

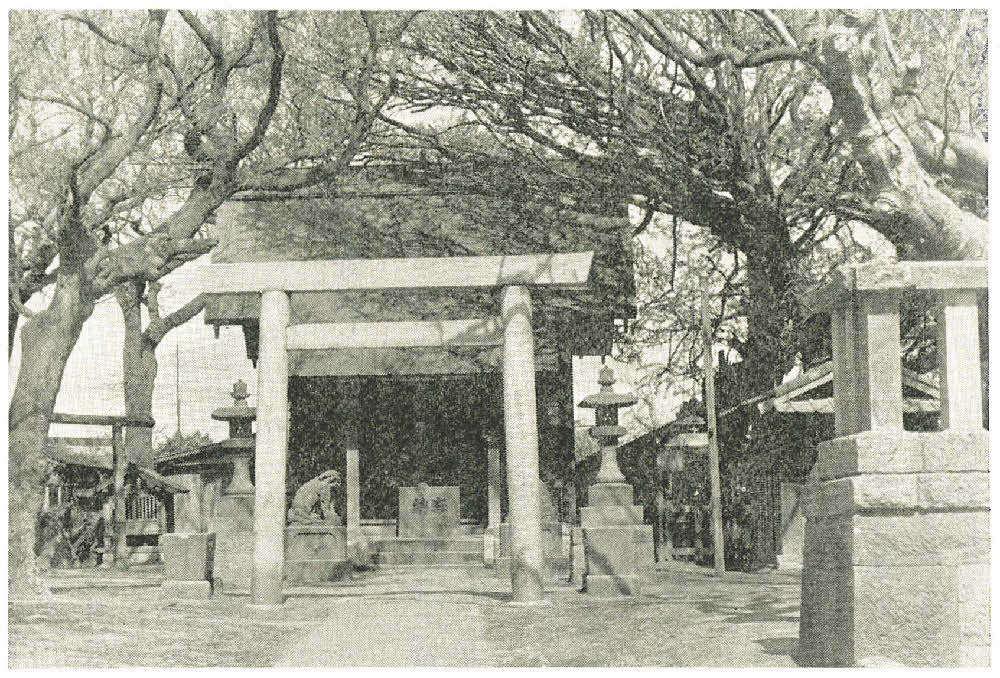

3―11図 御達報稲荷

文面どおりに解釈すれば、千葉常重が大治元年六月一日、上総大椎城(現在の大椎町)から猪鼻山の千葉城に居を移して、千葉の町が作られたころのようであるが、急に多数の武家屋敷や町人屋敷が建てられたとは到底考えられない。それとも、常胤の全盛時代の千葉であろうか。曽場鷹神社から千葉城を経て御達報(五田保)稲荷まで直距離にして約三・二キロメートル、一里足らずである。千葉城から妙見社までは約八百メートル。この間に表裏それぞれ八千軒、計一万六千軒とは全く信じ難い。他の都市と比較して類推してみよう。

鎌倉は京都に次ぐ都市であるが、建長六年(一二五四)火災で人家数百軒焼失し『吾妻鏡』では鎌倉焼亡といっているくらいであるから、数百戸は鎌倉の大部分を占めていたのではないだろうか。また、正嘉(一二五七―五八)の大飢饉では死者二万余人、永仁五年(一二九三)の鎌倉の大地震ではやはり二万余人の死者を出しているから、鎌倉の全人口は数万にのぼっていたかも知れない。戦国時代、海外貿易で繁栄した泉州(現在の大阪府)の堺は、応永年間(十四世紀末)に戸数約一万戸であったという。こうみてくると、『千学集』の一万六千軒は、千葉介胤直が原胤房に猪鼻城を攻略された十五世紀中ごろの千葉であったにしても多すぎる。また、かりに一軒当たりの人口を五人平均としても、総数八万人となって鎌倉を凌いでしまう。いかに強豪千葉介の城下にしても信じられない。まして、大治年間だとすればなおさらのことである。

ここにいう千葉は、おそらく著者に最も近いと思われる戦国時代の千葉ではないかと思う。だいたい、常胤時代は千葉一族とあって、輩下の武将の姓はほとんどみえなく、一族の中に埋没包含されている。ところが、ここでは一族の円城寺、原の名があげられている。しかし、千葉城については何も説明していない。ある意味では千葉氏を無視しているようにも考えられる。平安末期かと思えば、国中諸侍とあって主君なく下剋上的な臭(におい)がする。胤直没落後の千葉か、さもなくば著者は千葉に在住しないで、ただ見聞したことを雑然と書き綴ったのかもわからない。

常胤時代の千葉は、やや市街地らしい形をしている所でも、家並みはまばらで、大部分は水田や畑や空閑地であったろう。千葉氏は猪鼻城中心に、いまの文化の森から医学部の方面にかけて武家屋敷が構えられていたと思われる。割合に人家の多い地域は猪鼻山周辺と、山麓に開けた市場と妙見社の門前ではなかっただろうか。

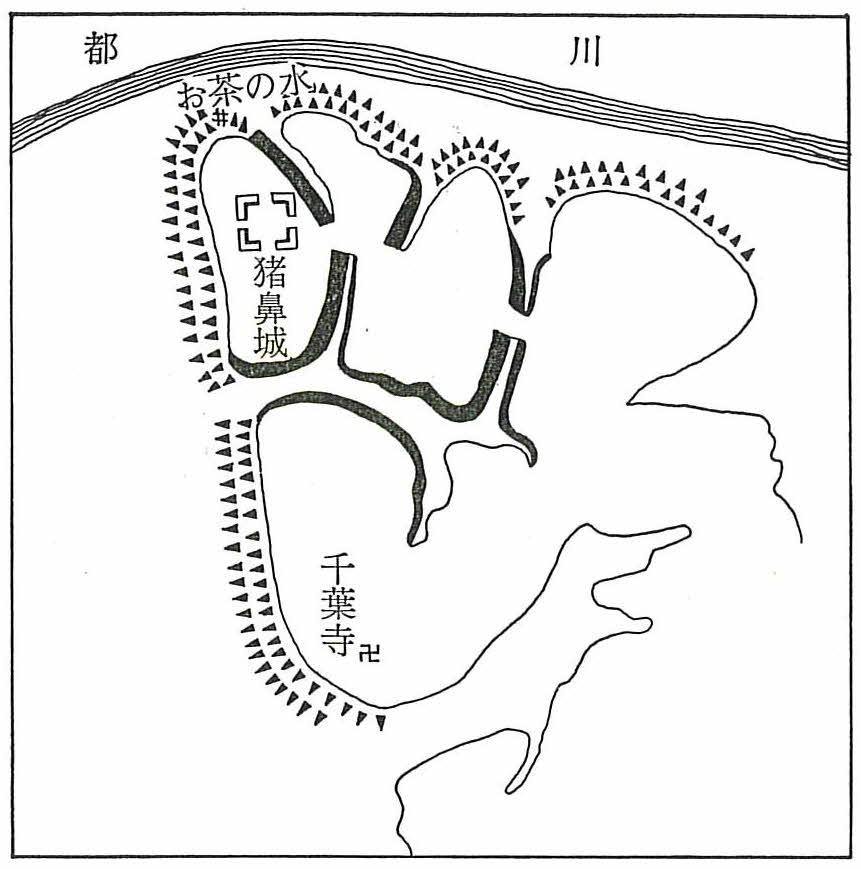

3―12図 城下町としての千葉の想像図

猪鼻山は中世の弓矢や一騎討ちの戦法からすれば要塞の地で、築城にはうってつけの場所であった。城といっても土塀をめぐらした平家建ての館(たち)で、木造の門や櫓のある程度のものである(現在の郷土館の様な城は十六世紀に初めて築かれた。)。むしろ地勢や位置が大切であった。その点、猪鼻山は東は台地の間に谷津が入りくみ、北は都川(当時は矢作の都橋附近から都町の裾を流れ、道場北町附近で葭川に合流していたとの説もある。)が自然の堀となり、西は約三〇メートルの断崖絶壁、南は武家屋敷を作るのに適した台地であり、その間に自然の低地があって空堀(からぼり)の役目をしている。北と西の眺望は遠く、まことに天険の要塞である。

3―13図 猪鼻城とからぼり

猪鼻山の居館では飲料水に不便したであろう。山麓に自然の湧泉があったことは想像できる。北口の泉の水で常胤が頼朝に茶を献じたので、「お茶の水」のうるわしい伝説が生れたようであるが、湧き水が尊重されたことは信じてもよいだろう。献茶の事実は無かったようだし、第一僧栄西が宋から茶の種を持ち帰ったのは建久二年(一一九一)であるから、常胤が頼朝を君待橋で待ちうけて猪鼻山の居館に招じたとすれば(事実は招じていないが。)、その年は栄西の帰国より一一年も前のことであって、常胤はいまだ茶を喫したことも無かったであろう。君待橋や白旗神社の伝説は『源平盛衰記』からすれば一蹴できないものがあるが、お茶の水の伝説は、どうも信じられない。しかし、いつの間にか生まれた伝説には庶民の感情が織り込まれているから、それはそれなりに美しい伝説として尊重すればよい。

さて、話はそれたが、都川の水は飲料水など何かにつけて大切なものであったろう。なお、軍馬の足洗いなどには船田の池(現在農業技術研究所内)などが利用されたものであろう。

町の生活はどうであったのであろうか。中世の武士は農業経営に当たる生産階級であるから、一般的には、自給自足の簡素な生活であったろう。ただ、武具、衣服、調度品などは専門の手工業者の作品を買い入れていた。常胤は頼朝に剣を屡々献上しているが、どこの鉄をどこで鋳たのだろうか。中世の商品経済は広い意味の農業作物の加工を主体とした程度の幼稚な発展段階にあったのであるから、市(いち)が妙見社などの門前や猪鼻山の麓に開かれても、米、魚、塩、油、紙、笠、わらじ、籠、桶(おけ)などの生活必需品が多少並べられて商(あきな)いされていた程度である。ただ、常胤らの武将たちはほとんど鎌倉に在住して、ときどき千葉と往来したから、下総の荘郷の生産物資が、鎌倉の市場で商品価値をもったであろうし、また、鎌倉に集中する各地の産物の何程かが、千葉の座商人の手によって売りさばかれたであろう。そのために、千葉の人々の生活は全国的な経済機構の中に組み入れられて多少の活気があったかとも想像される。しかし、一般的には極めて質素な生活であったことは間違いあるまい。

千葉氏が荘民の貢租などについてどのような態度をとったか知る由もない。ただ、常胤は誠実で思いやりのある人物であったようであるから生産労働に励まさせると同時に、生活の安定などにも気を使ったのではないだろうか。それにしても、戦争は日常茶飯事であり、ひと度戦場に出れば「死(しぬる)は案の内のこと、生(いきる)は存の外のこと」と、死を前提にして生きていたので、内心には無常観がつのり、仏教信仰の気持も強かったのではないだろうか。特に、比較的下賤の農民たちにとって、相つぐ天変地異、たとえば台風、豪雨、長雨、干魃、特に寛喜二年(一二三〇)六月、美濃国では雪が降った、というような全国的冷気で穀物が稔らないで、翌三年には大飢饉となったときなど、生活苦はどうであったろうか。

『吾妻鏡』第二八、寛喜三年、三月十九日の条には「今年世上飢饉、百姓多く餓死せんとす。」「よって武州(武蔵)、伊豆、駿河両国では備蓄米を放出して飢民を救うべし。」とあるが、近国の下総、千葉の人々は果たして餓えることはなかったであろうか。また、延応元年(一二三九)「今後は人倫売買を停止する。これはさきに飢饉の頃、生活できない人々が妻子や下男、下女を売ったり、財産のある家に身を寄せて生活したためにおこったのである。」(『吾妻鏡』巻第三三延応元年、五月一日の条)。とあるように、飢饉のときには妻子を売って生活する人もあったのである。

わが千葉にそういう悲惨な人は、果たして居たのか居なかったのか、千葉生まれのわが身のこととして回顧すれば、いささか無常の感なきにしもあらずである。