また千葉医科大学の前身、千葉第一高等学校医学部及び県立千葉病院が吾妻町から矢作台へ移転、師範学校や中学校が同じ台地続きの亥鼻台へ移り、更に女子師範が千葉駅の近所へ移転するなど、その周辺地区は学園化して行った。

さらに三十九年(一九〇六)には女子師範の近くに千葉電燈株式会社(大正十一年に帝国電燈株式会社に買収され、昭和元年に東京電燈株式会社に買収される。)が開業し、火力発電装置によって初めて千葉町に電気がともされた。四十三年には電話も開通したが、電話は千葉電気通信部の調査によると、当初は役所用がほとんどで、一般用としては二、三軒であったという。三十五年以降都村貝塚の台地に建設中の千葉監獄署(刑務所)は四十年には、寒川から現在地に移転している。

これより先、千葉町は二十五年四月には吾妻町、本町、市場町にかけて四六〇戸焼失の大火にあったので、そのさい本町通りの一角(千葉相銀本町支店)から西の光明寺不動堂(勉強堂のところ)に通ずる正面横町(現中央通り)の道路が三十一年に完成し、寒川停車場通りとなった。寒川停車場ができてから乗降客や荷物の積み降ろしによって正面横町はにぎやかになったという(和田茂右衛門の話)。大正末期ごろまで乗客は千葉駅の方が多かったが貨物は千葉駅より本千葉駅の方が多かった(千葉運輸事務所刊行『関内駅勢要覧』)。

この中央通りの延長道路が葭川(よしかわ)をわたるところに水車場があって米麦などをついていたそうであるが、その後同所の近くに日本赤十字社千葉支社ができた(三十六年七月に完成、それ以前支社の事務所は県庁内にあった。)。

千葉、寒川停車場が設置されてからというものは、蓮池通りと平行していた新町通り(現銀座通り)の両側の田んぼ道も次第に市街化し、商店街ができてきた。当時、この通りは馬車の交換がやっとというていどの狭い道であった(和田茂右衛門の話)。

二十六年には、また千葉駅西北(椿森の国立病院近く)に千葉町と都賀村連合の避病舎がつくられた。この避病舎については後に付近住民から移転要請などいろいろの問題が起きている。

四十一年(一九〇八)になると都賀村作草部地内に鉄道第一連隊ができたのに続いて、四十二年には同連隊の材料廠が都賀村穴川地区に進出してきた。ついで大正元年には作草部に陸軍歩兵学校が設置された(本部は作草部公園のところにあって現在記念碑がある。)。

鉄道第1連隊の正門

こうして千葉町は明治末期に軍都としての色彩を強めるとともに、亥鼻台、矢作台は学園地区になるなど中心街をはさんで南東と西北地区の広い用地を利用して、文化対軍施設が相対峙する形となった。

学園地区と軍施設の増強は、明治末期から大正――昭和にかけて千葉市の経済などの発展に寄与したが、逆にこれがカベになって放射線状にひろがることを阻止されたため、市発展の障害にもなった。

四十四年末には県庁の新しい庁舎が完成し、その偉観はきわだっていた。ルネッサン式の総二階建てで昭和三十七年の新庁舎完成まで威容を誇った。工費三十七万円(その後一部三階に改築している。)。

この県庁舎の落成を記念して、千葉駅前の要橋から千葉銀行中央支店角までの新通町に接する道路や県庁そばの都橋から本千葉駅に通ずる道路がつくられるなど中心街の整備が進められた。

明治末期の千葉町は、こうして着々都市の様相をみせる一方、人口も増加してきたとはいうものの道路は狭い上に舗装されたところがなく、今日に比べれば、かなり見劣りのする田舎町であった。

四十二年から三年にかけて有吉忠一知事は失業救済五カ年継続事業と千葉町百年の大計のもとに千葉港の建設に着手、都川口のしゅんせつ事業を開始したが、『千葉県史』によると設計のミスなどから完成しないまま中止となっている。しかし、『千葉郡誌』によると「(前略)県は明治四十三年之が浚渫を企画し、長さ六百間(一間は六尺。一尺はカネ尺で三十三センチ、クジラ尺で約三十八センチ)幅二十五間、深さ干潮面以下五尺の澪を浚渫し、尚都川に船溜を設けて船舶の碇泊に便し、又民間事業として、船溜に沿ひ長さ三百六十間、幅六十間埋立工事を施し、面目を一新したり(以下略)」とある。この民間事業は地元の深山伝六らの実施した埋め立て事業をさすものと思う。

ついで千葉町役場の建設が問題となった。『町会議事録』によると四十三年の町会で、建設場所が提案されたが、位置の決定は重要であるとして持ち越され、四十四年に再び提案されている。敷地の候補としては巡査教習所跡と紅谷所有の両地が検討されている。町会で建築委員七人、設計委員五人を選んで具体化に着手した。

その結果、大正元年になってようやく話がまとまり、一万二九八〇円で寒川長洲町九八三~九八五番地(旧市庁舎角、羽田ビル向かい側)に木造二階建てだが洋風の百三十八坪四合の近代的建て物の建築に着手、大正二年十一月に完成させている。

新しい役場庁舎は敷地一、二五一平方メートル(三四九坪)で一階を事務室、二階を議事場とした(この建物は、その後県庁などでも使用したが、ついで千葉新聞社社屋となり、同社倒産後、市役所で買収し、新庁舎用地となっている)。

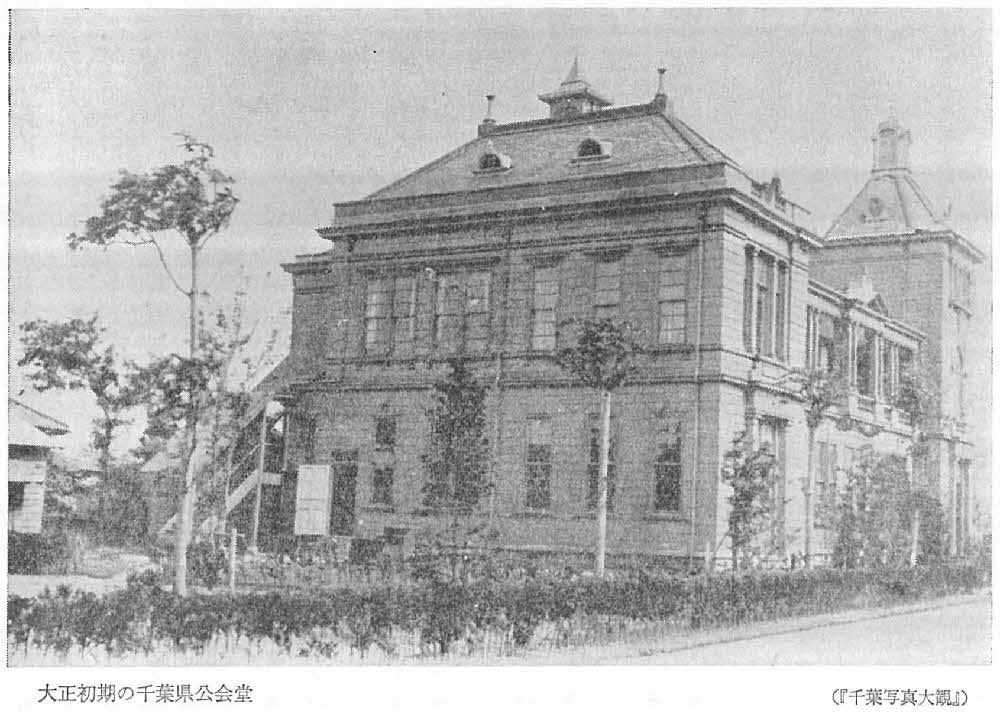

新庁舎は千葉税務署、千葉郡役所と並んだ。付近は知事や内務部長、警察部長などの高級官舎(昭和四十四年から四十五年にかけて都町へ移転)があったほか、前記の記念道路に面して県の伝染病事務所、衛生試験所、巡査教習所、県公会堂(現NHK千葉放送局のところ)、演武場、県農会、米穀検査所が並び官庁街が実現したわけである。

一方、大正三年には寒川監獄署の跡に千葉ガス株式会社(明治四十五年創立)ができてガスの供給事業を始めている。

市場町通りは、町役場、郡役所あたりから大和橋にかけて安田うなぎ屋、牧野屋、万安、万菊等の旅館や料理店があり、外来者や役人たちに利用されていた。病院坂の上には上総屋、小川屋、長生館などの旅館があったそうである。本町通りには、このころ最もにぎやかな商店街で、多くの老舗が並んでいた。商店ばかりでなく銀行、警察署、憲兵隊、千葉郵便局などのビジネス街でもあった。

本町通りと新通町の中間に当たる吾妻町一帯には加納屋、梅松屋(いずれも扇屋付近)、海老屋、鶴屋などの旅館、活動写真の羽衣館(現新興館近く、四十年に創業)吾妻倶楽部(扇屋の向い側付近)公会堂、一力、並木、相原、長崎屋、鳥悦などの料理店、飲食店、見番(光明寺不動堂わき、勉強堂本店近く)や芸者屋などがあり、花街として発展しつつあった(『千葉県史』)

大正初期の千葉県公会堂 (『千葉写真大観』)

人口的にみても、すでに明治二十八年には千葉町は人口二万五六九七人を数えて千葉県第一位(明治二十八年十二月三十一日市町村現住人口調べ)となり、第二位の本銚子の一万四九五七人を大きくはなしている。明治十年代の千葉町にくらべれば、人口の伸びは目ざましいものがあった。しかし、大正年間の前半は伸びが停滞し、明治四十四年の人口三万五千三百人に対し、大正二年にも三万五千三百人、六年は三万四千八百人、九年十月の国勢調査では統計方法の違いもあって、三万三一七九人となっている。

また、花街とともに、奈良屋呉服店(現広小路から道場へ行く途中)、浜田呉服店、塩田洋服店、三河屋呉服店、大島金物店などをはじめ多くの商店が活況を呈してきた。特に塩屋、木賃宿、下宿屋、大工職人、風呂屋、材木屋、薪炭屋、米屋、駄菓子屋、古道具屋、下駄屋、床屋、眼科医院、弁護士などがふえてきた反面、明治末期から大正初期には活動写真を上映した演芸館(四十五年にできる)や九十八銀行が建ったことなどから中心街として発展するきざしをみせ始めていた。

九十八銀行前から西へ通ずる通町、寒川新町の通りには教会堂(明治二十七年創立)や農工銀行(明治三十一年創立)があり、銀行の筋向いには水車場(鈴源経営)もあった。和田茂右衛門の研究によると赤十字社千葉支部(ほてい家裏)近くにあった水車場(榎本経営)は大正三年ごろ営業をやめたそうであるが、同水車場は大正末期まで米麦をついていたそうである。当時繁栄してきたとはいうものの、葭川沿岸には田んぼが残っており、院内町地区にはまだ農家が多かった(『千葉県史』)ので、都市性はまだまだといった状況であった。

ところで大正初期の千葉町の物価であるが、五年には物価が著しく下がったのに対し、九年には物凄く高くなっていることがわかる。第一次世界大戦などの影響などによるものであろう。各年の物価の比較は上表のとおりである。

| 大正元年 | 大正5年 | 大正9年 | |

| 玄米 (一石) | 円 銭 20. 20 | 円 銭 12. 91 | 円 銭 53. 16 |

| 白米 (一石) | 22 | 13. 91 | 56. 16 |

| 大麦 (一石) | 7. 98 | 3. 62 | 15. 91 |

| 清酒 (一石) | 45. 50 | 50 | 78. 16 |

| しょう油 (一石) | 29. 50 | 27 | 43. 33 |

| ミソ (一貫目) | 33 | 35 | 71 |

| さらし木綿 (一反) | 40 | 30 | 96 |

厘は切り捨ててある。当時の物価表には上半期と下半期に分けられている。平均して上半期より下半期の方が高くなっている。