昭和三十二年五月二十九日、千葉市蘇我町地先の埋立地に、当時東洋一を誇る東京電力の新鋭火力発電所の第一期工事の完工式があげられた。昭和二十九年三月に東京電力株式会社から高能率新鋭火力発電所の建設が正式に千葉県に提起された。千葉市は地元の蘇我漁業協同組合にこれを伝えた。組合は漁場のうち一〇万坪も埋立てられては海苔・貝の養殖地がせまくなり、生活がおびやかされるという理由で猛烈な反対運動を起こした。千葉市と千葉県は数回にわたって説得を重ねた。そのため、同年八月には条件闘争に変わり、十月に漁業補償として一億七千万円を交付することで妥結した。その後この金の配分をめぐって訴訟問題が起こり、これに三千七百万円の補償金を追加することでおさまった。

昭和二十九年十月に抗打ち、十二月に埋立と浚渫が始まり、三十年九月に九万二千坪の埋立が終わった。この間に米国のギルバート社から第一号機の一二万五千キロワットの機械が到着、三十一年十二月に試験運転、発電所本館の完成とともに三十二年四月に完工検査を行った。第一期工事は埋立交渉が妥結してからわずか二年半であった。つづいて第二期工事は一二万五千キロワットの国産機器を設置し、第三期工事はギルバート社に一七万五千キロワットの機器を発注し、第四期工事は国産機器の一七万五千キロワットを設置する計画であった。かくして第四期工事は昭和三十四年に完工することとし、千葉火力発電所の総出力は六〇万キロワットとなり、一つの発電所の総出力としては当時東洋一であった。

千葉火力発電所が高性能新鋭といわれたのは一台の発電機が一七万五千キロワットの出力があっただけではない。発電所の管理は中央制御室において行い、オートメーション方式であった。従業員も完成時は三百人で操作し、既設の火力発電所の三分の一で間に合った。燃料は石炭と重油で発電機四基の年間の石炭消費量は一六五万トンで常磐炭を鉄道で運んだ。そのため六〇万トンの貯炭所がつくられた。海岸は一万トン級の石炭船の接岸する埠頭にした。また高さ九一メートルの電気集塵装置で排煙から灰分を集め、フライアッシュという建設資材に利用した。重油は海岸に二基の貯油タンクがおかれた。重油はパイプで、石炭はコンベアーで本館の上の貯炭器に運ばれ、完全燃焼をするように粉砕器によって細粉にされる方式であった。

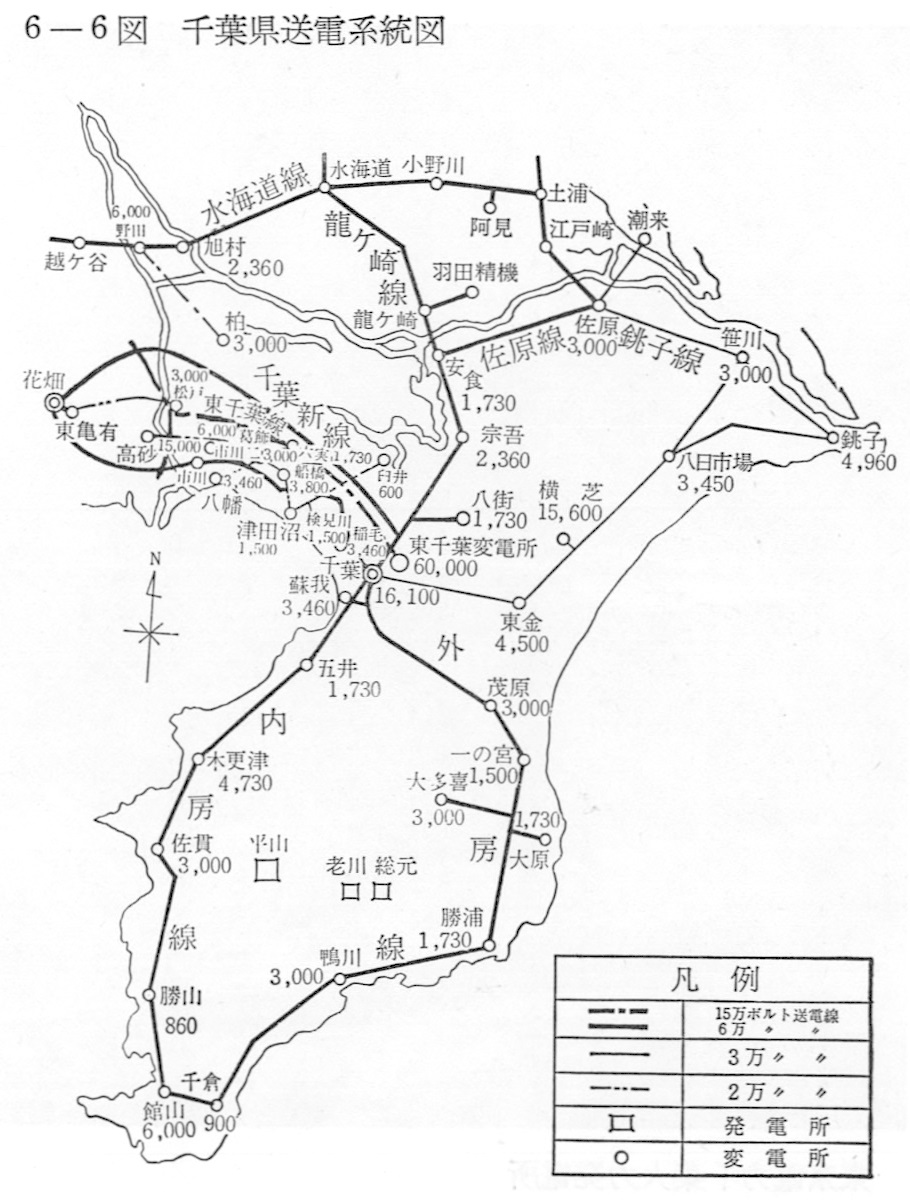

千葉火力発電所ができてから千葉県は電力消費県から電力供給県に変わった。千葉県の電力事情は悪かった。県内の発電所は老川・総元・平山の小規模なもので、昭和二十六年度の出力は、三一九キロワットであり、総需要の九九パーセントは県外から電力を移入していた。送電線の末端にあり、低圧であったので、送電ロスが大きく、電圧は降下し、電燈は暗かった。送電系統は県北では鬼怒川水力系から受電する竜ケ崎線、竜宗線、宗吾線があった。また県西では猪苗代湖水力系から受電する千葉線、千葉新線があった。このほかに内房線と外房線があった。これらは連系して房総半島の循環的送電線をなしていた。これは昭和初期にできたもので、その後は送電線の増加はなかった。戦後に排水・干拓・給水などの農業電力が増加して東千葉線の送電線が新設された。昭和二十八年の県内の電力契約は約三万、契約キロワットは一七・五万キロワットであった。このうち二万キロワットは農業用で季節的、臨時的であった。また川崎製鉄は自家発電機で一・二万キロワットを発電し、余剰分の五千キロワットを東電に融通していた。千葉火力発電所が第一期工事の一二万五千キロワットの発電を完成した昭和三十二年はこれをもって県内の総需要を満たすことができた。しかし年々県内の電力需要は一〇パーセントの増加があり、京葉臨海工業地帯の造成がすすめば大量の電力需要があることが予想された。したがって大規模な火力発電所の進出は県、市をあげて歓迎した。

しかし当時は東京湾の東岸に大火力発電所の進出の必然性があった。従来発電は水主火従といわれ、水力発電を中心としてきたが戦後に逆転して火主水従となり、水力はピークロードを負担し、火力はベースロードを受け持つようになった。これを可能にしたものは大ダムの建設であり、また熱効率の高い新鋭火力発電が昭和二十八年ころからできるようになった。その燃料源は石炭であり、更に重油専焼となり、火力発電は石油精製と結びつき、そして石油化学コンビナートに結びついた。したがって高性能新鋭の火力発電所は臨海工業地帯に進出して製鉄所、石油精製などと臨海工業地帯の花形となった。東京電力が昭和二十六年に発足以来昭和三十六年までの電源開発は水力は三二万キロワットであったが、火力は二百万キロワットであった。千葉火力発電所は局地的な電力供給や京葉臨海工業地帯の将来の電力需要に対する先行投資だけではなく、超高圧の外輪送電線によって東電管内へ広域送電するためのものであった。したがって高性能新鋭の火力発電がその立地を東京湾の東岸に求めることは必然的傾向であった。