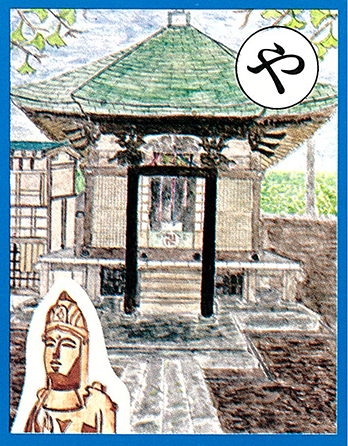

やすらぎを

語(かた)り伝(つた)える

花島観音(はなしまかんのん)

和銅二年(七〇九)行基が東国巡錫の折、当地に至り桜樹をもって、丈七尺五寸の十一面観世音の像を彫刻して一宇を建立、

これを安置して始め雲谷山天福寺と称したことが、花島観世音のはじまりといわれます。

この観音を信仰する近在の人々の間に『花島観音講』があります。

この『観音講』は、毎月一日と十八日に十名前後の人々が正装して、大太鼓、小太鼓をたたきながら

観音経(真言宗)をたたえるものであり、花島町を中心として犢橋周辺にまで厚く信仰されています。

県指定文化財の『十一面観世音像』は、力ヤの木を使つた一木造で建長八年(一二五六)仏師賢光の胎内銘があります。