本市内においてこれまでに発見されている遺跡のうち、その形成年代が一番古いのは西島松南D遺跡(道教委登録番号7地点)の一部であり、後述第Ⅰ期に恵庭地方で形成された遺跡は他に未だ報告例がない。

しかし、隣接の千歳市内の祝梅三角山地点では、約二万一〇〇〇年ほど前に作られたと年代測定がなされている黒曜石製の石器様のものが発見されているし、同市内には他にも一万年以上前に形成された遺跡がある。また、札幌市内においても一万年をいくらかさかのぼった石器文化を物語る遺跡が数か所あり、この地方においてもそのように一万年以上前に形成された遺跡の存在する可能性は少なくない。なお、千歳市祝梅三角山地点の出土遺物は、これまでに知られている考古学的資料のうちで北海道最古といわれる文化所産の一つである。

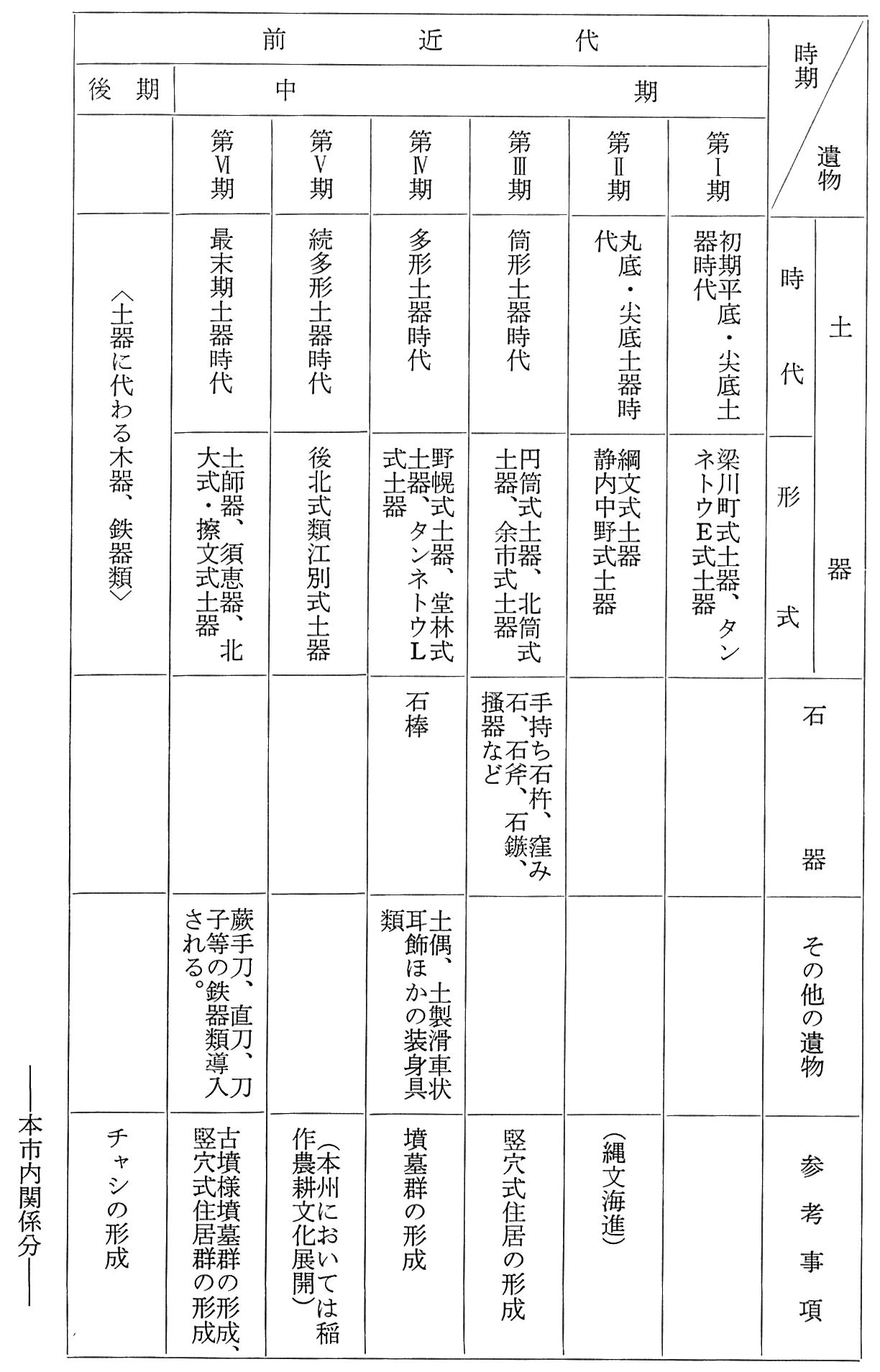

ところで、日本列島における一万年以上前の文化期名称については、これまで旧石器時代、無土器時代、先土器時代、先縄文時代あるいは前近代前期(特に北海道に関する場合の筆者による呼称)などの呼び方がなされていて必ずしも一様ではなく、また、少なくとも北海道では、ほとんど石器によってしか当時の文化内容を知ることができない。

一万年以上~二万年ほど前の北海道における人々は今日よりもずっと寒冷な世界で生活していた。そして、一万年前ごろには、そのように寒い時代であった洪積世最後の氷期であるヴュルム氷期が終わって気候が温暖化し、自然環境が見違えるほど様相を変えられた。そのため人々は新しい自然環境に対し新しい文化をもって対処しなければならなかった。

だがこの新しい文化の起こりこそが、前近代に一つの大きな区切りをつけることになった。すなわち、人々は気候や動植物相の変化に応じて、弓矢の使用や漁撈を活発に行うようになったり、豊富な植物性資源を盛んに活用するようになった。