青目寺跡は、古代山城の「常城」推定地と重複していますが、各地の古代山城には後世になって山上寺院の造られている例が多く見受けられます。これは単なる偶然ではなく、建物などを造るための平坦地が確保しやすいことや、水が豊富で当時の中心地に近接しているなど、立地の共通性によるものと考えられます。また、山城に使用されていたときの登山道や通路が残され、建物用に造成していた平坦地を活用することができ、他の場所より容易に開山できたことも要因の一つと考えられます。

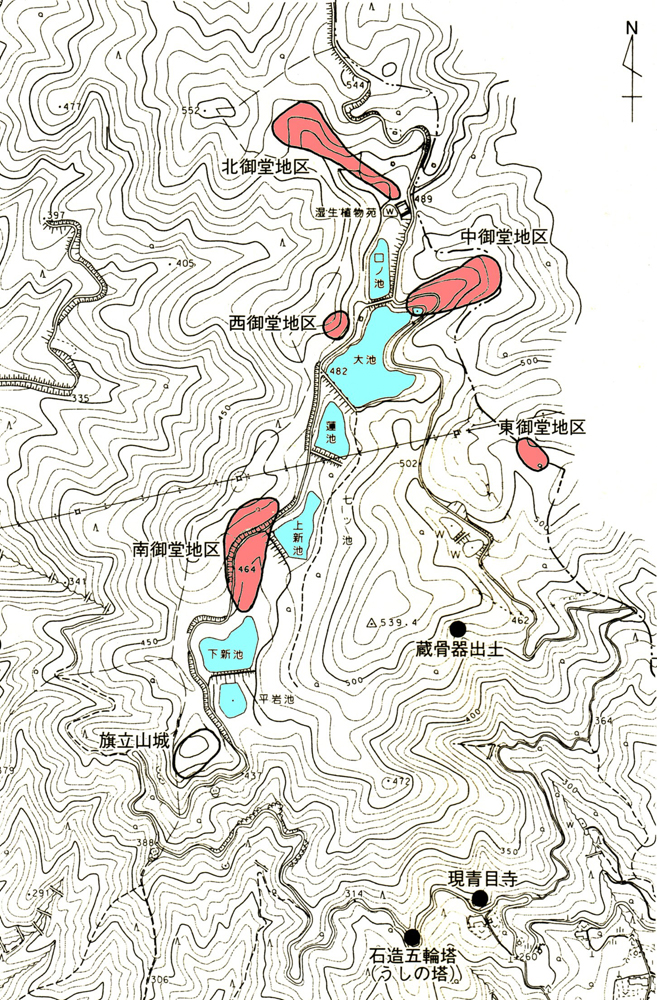

昭和42~43年(1967~68)にかけて、府中高等学校の豊元国教諭と地歴部が七つ池の周辺を主に地表観察によって調査し、山上寺院が全国的にほとんど調査されていなかったなかで、画期的な成果をあげることができました。その後、平成7年(1995)以降の継続的な分布・確認調査により、各地点に中御堂(なかみどう)・北御堂(きたみどう)・西御堂(にしみどう)・東御堂(ひがしみどう)・南御堂(みなみみどう)とよばれる建物遺構が確認されています。平安時代の初め頃の緑釉陶器(りょくゆうとうき)や、南北朝時代(なんぼくちょうじだい)の輸入陶磁器(青磁(せいじ))が出土したことで、山上の青目寺が平安時代初め頃に開基(かいき)されて、南北朝時代までは伽藍(がらん)が維持されていたことが確認でき、山上の寺院と中腹にある現在の青目寺が並存していたことも明らかになりました。

また、現青目寺の石垣改修に伴って事前に調査した結果、奈良時代の瓦が見つかり、青目寺の起源がさらに遡る可能性が高くなりました。さらには、宗教面で国府の機構の一部を担い、それを背景として山上に大伽藍を展開していったことも想定されます。

青目寺跡 御堂配置図

以下、各地点における発掘調査の成果を紹介します。

中御堂地点

ツツミ池(6番池)傍らの平坦面に礎石(そせき)が6か所残っており、何らかの建物があったことがうかがえました。調査の結果、礎石の抜かれた跡も数か所見つかっており、平安時代の土器が出土しました。なお、背後の谷の奥には、非常に大きな平坦地があることが確認されています。

中御堂の建物跡

西御堂地点

大池(5番池)西側の山腹に平坦地が1か所あります。調査の結果、石敷きの通路が見つかり、礎石らしい石も残っていました。

東御堂地点

中御堂から、東回りで青目寺に降りる林道を進み、峠になった地点から東の山へ数百m入ると、南側に延びる尾根筋があり、その鞍部を削平して平坦面が作られています。調査の結果、平坦面の中心には、石で周りを囲って一段高くした基壇(きだん)が残っており、その内側には礎石が並んでいます。方形の御堂が建っていたと見られます。

東御堂の基壇

北御堂地点

口ノ池(7番池)からせせらぎ水路に沿って奥に入ると、右手の山腹に平坦地が1か所あり、さらに左手の奥にはたくさんの平坦地が広がっています。調査の結果、谷底に近い斜面に堆積した土層には多くの土器片が含まれていました。平安時代前半のものを中心に、緑釉陶器も出土しています。

南御堂地点

上新池(3番池)と下新池(2番池)の間の道路を挟んで、両側の山腹に数か所の平坦地群が確認されています。かつては井戸が残っていたようですが、道路工事で埋まってしまいました。調査の結果、13~14世紀頃に中国の龍泉窯(りゅうせんよう)で焼かれた青磁の花瓶(けびょう)(牡丹(ぼたん)の花の文様が浮き彫りになっている)や小形の椀(わん)が出土しています。

また、石垣の並び方や積み方、地形の特徴などから、通路=参道と推定される部分が上方の平坦地に向かって延びている状況も認められます。

南御堂 参道石段跡

現在の青目寺(青目寺観音堂遺跡)

山上の「青目寺」が衰退した後、江戸時代に亡失をまぬがれた仏像を移したと伝える寺院の境内です。石垣の改修工事に際し、石垣が江戸時代の珍しい特徴をもっているため、解体後も旧状を復元する工事を行いました。その時の確認調査で、石垣の裏込めから奈良時代に推定される平瓦が出土し、青目寺が奈良時代まで遡る寺院跡である可能性が高まりました。

現青目寺石垣の裏込め