※ 初出記事から「郷土の歴史」連載開始に関する冒頭部分を除いた。

1. 薬円台のおいたち

薬円台は、江戸時代には正伯新田とも、薬園台新田ともよばれていました。この新田という名称は、江戸時代初期以来幕府の殖産興業政策により、新田開発が行われた結果つくられた新しい村を意味します。

薬円台は、享保7年(1722)4月1日江戸幕府が滝台野30万坪を、市井医丹羽正伯と江戸日本橋の薬種屋(のち薬種問屋)桐山太右衛門に預け、江戸の駒場野、小石川と並んでこの地に薬園(薬草園)を発足させたことにはじまるといわれています。正伯新田は、この丹羽正伯の名から、薬園台は薬草園のある台地ということから起こった地名だと考えられています。

桐山太右衛門は、この地を開拓し薬園台で死んだと伝えられ、その子孫といわれる旧家も薬円台にあります。

明治時代になると、習志野原が陸軍の演習場となり、軍人達が多く集まるようになり、成田街道ぞいに町並がつくられ、人口も次第に増加し、現在の薬円台の基礎がつくられたようです。

明治12年、三山、田喜野井、滝台新田と共に一連合村がつくられ、明治22年市制・町村制が施行されると共に、前原新田、上飯山満、下飯山満と合併し、千葉郡二宮村となり、薬円台地区は大字薬園台となりました。

昭和3年には、二宮町に町制がしかれ、薬円台地区は、千葉県二宮町薬園台となりました。

昭和28年二宮町が船橋市に合併し、船橋市薬円台となり、さらに30年には薬円台町1丁目・2丁目と分かれ、48年には新住居表示により薬円台1丁目~5丁目及び薬円台町となり現在にいたっています。

2. 薬円台の寺社

薬円台には寺がなく、地元の旧家では、飯山満光明寺、田喜野井正法寺、三山神宮寺の御住職にお願いして法事などを行っているとのことですが、高幢庵とよばれるお堂がありここが中心となってさまざまな行事が行われています。またこの近くに墓地(高幢庵墓地)があり、この墓地から薬円台の歴史を知る手がかりを多く得ることができます。

神社は神明社がありますが、いつごろつくられたか明らかでありません。毎年10月に行われる祭礼には、二宮神社の宮司によって儀式を行うとのことです。

その他に薬円台には不動堂があります。

3. 薬円台の文化財

薬円台の文化財は、高幢庵墓地に「木っぱ地蔵」と木食僧「観信の墓」があり、船橋市の指定文化財になっています。観信は飯山満のゆるぎ松から「ゆるぎ地蔵」を彫刻した人として里人から慕われていますが、この僧がゆるぎ松の木っぱを利用して、もう一体の地蔵を彫刻したのが「木っぱ地蔵」で、みずからが開基した「高幢庵」に安置したと伝えられています。観信の墓石には、享保11年(1726)の銘文が刻まれており、正伯新田の由来とこの墓石の年代がほぼ合致します。

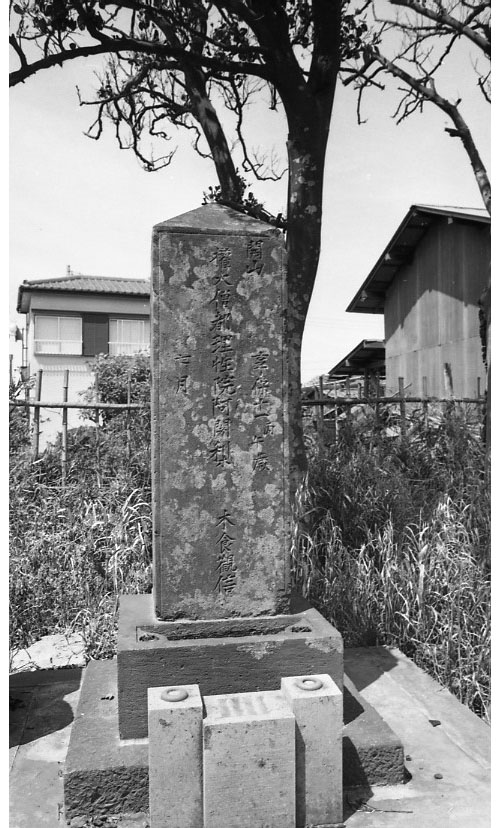

観信の墓

また桐山様の墓といわれる、三山道堀田のサク字松ヶ崎にあった塚は、現在はっきり知ることができません。しかし高幢庵墓地に「観草軒法随玄哲」という桐山太右衛門の法名の刻まれた墓石があります。

その他民間信仰の石碑を調べますと、明和2年(1765)の庚申塔が成田街道に、明和3年(1766)の十九夜塔が高幢庵墓地に、天明3年(1783)の道祖神が成田街道に、寛政4年(1792)の青面金剛、嘉永6年(1853)の三山講碑、安政5年(1858)の馬頭観音などが高幢庵墓地にあります。

4. 薬円台の旧家

高幢庵墓地に、万延元年(1860)建立の丹羽正伯墓碑(記念碑)があります。この碑は薬園台開拓を記念して村人たちが建立したもので、正面に丹羽正伯の法名である「諦通院日慮」の文字が刻まれ、右側に「俗名丹羽正伯開叢、下総国千葉郡外附土地」の文字が刻まれ、その台石に当時の村人の名が刻まれています。ここに刻まれた苗字から、どんな家があったかを知ることができます。これによると、完倉、御山、古澤、柴田、林、田中、山田、小川、斉藤、松丸、古谷、長嶋などの姓があり、現在も薬円台の旧家として存続しております。しかしこれら旧家がいつごろからこの地で活動されていたか、今後くわしく調査しなければならないところです。断片的な情報によりますと、飯山満、滝台、田喜野井、三山の各村からの分家もあるということです。

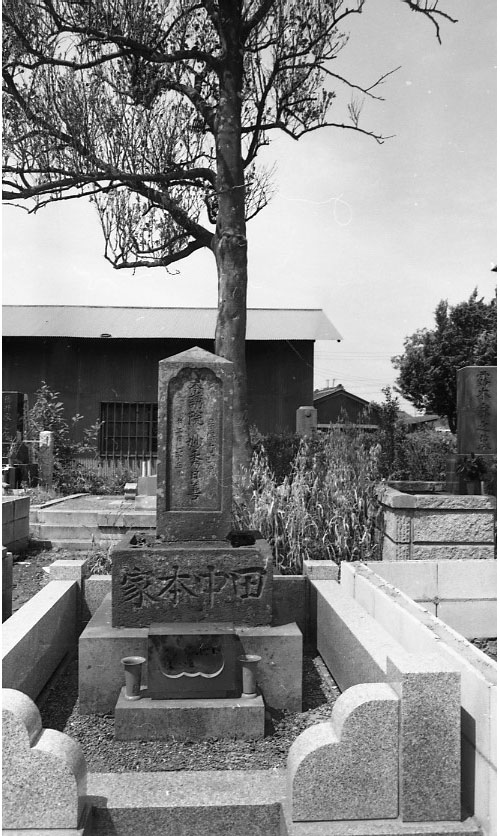

高幢庵墓地

薬円台の旧家の墓

5. 薬円台の人口

船橋市史前篇によると、寛延年中(1748~1750)にすでに民家があり、正伯新田の名があったと記されています。

安政2年(1855)の村高は、131石6斗2升2合で35軒の家があり、新田として検地を受けています。

文久2年(1862)には31軒。慶応3年(1867)には薬園台新田、石高は131石6斗2升3合で代官支配地となっています。

明治5年(1872)には40戸287人。明治22年(1889)には69戸412人。そして第二次世界大戦後の昭和28年(1953)には696世帯2,909人。昭和38年(1963)には1,711世帯5,357人。昭和49年(1974)には2,687世帯10,378人と人口増加が近年急激であることがわかります。

(参考文献)

二宮の史蹟を尋ねて 林清 昭和48年

(講義録)船橋の歴史 船橋市郷土資料館 昭和51年

二宮郷土読本 船橋市史談会復刻 昭和51年