1. 西夏見のおいたち

下総国葛飾郡西夏見村は、海老川の支流北谷津川と長津川にはさまれた広大な舌状台地の西側とその前面の沖積地一帯で、北は南金杉村、東は東夏見村、南は船橋五日市村、船橋九日市村、西は船橋海神村、後貝塚村にかこまれています。

西夏見村の名が文献にあらわれるのは江戸時代になってからで、それ以前は「なつみ」といわれ西夏見・東夏見・田島を含めてこう呼ばれていたようです。おそらく慶長検地のときに夏見を東と西に分けたのでしょう。

西夏見村は、昭和32年(1957)の調査で面積は140町13畝5歩、江戸時代の村高は228石6斗1升で、江戸時代のはじめ、旗本朝比奈源六正成の所領となり、のち遠山安之丞の所領が加わり、幕末まで朝比奈家と遠山家によって支配されていました。

明治元年(1868)知県事佐々布貞之丞の管轄となり、明治5年(1872)廃藩置県で印旛県第1大区3小区に編入され、明治6年(1873)印旛県が廃され、千葉県第12大区13小区に改められました。明治11年(1878)郡区改正で千葉県東葛飾郡に編入され、周辺7村と連合し戸長役場を東夏見におきました。明治17年(1884)戸長役場所轄区域変更で周辺5村と集合され、戸長役場を船橋五日市に移しました。明治22年(1889)西夏見・東夏見・七熊・米ケ崎・高根・南金杉・二和・三咲の8ヶ村で村制施行、八栄村西夏見となりました。

昭和12年(1937)八栄村を含めた2町3村で船橋市が組織されるとここは船橋市西夏見となり、昭和15年(1940)新町名設定で船橋市夏見1丁目となり、さらに昭和46年(1971)には新住居表示実施により、夏見1・2・3・4丁目、夏見台1丁目(一部)、夏見町1丁目となり、現在にいたっています。しかし昭和46年の新住居表示では、西夏見と東夏見の境界が大きくかわり、昔の境界とは異なっています。

2. 西夏見の人口

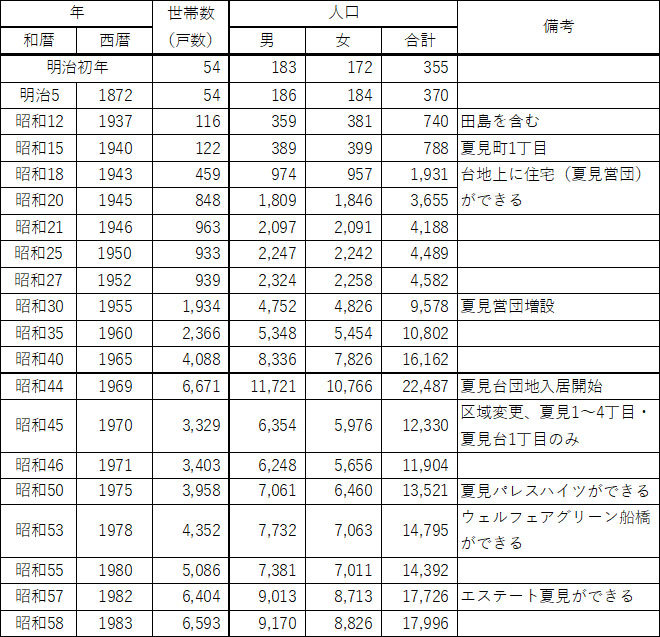

西夏見の面積は、1. 495km²で、旧家の多くは字東前田・前田・蔵ノ下・仲道・登戸・田島下・辺田・東西脇・道通・野末等の台地縁辺に屋敷をかまえています。また字出口・仲町あたりは七軒家とよばれ、ここは江戸時代になってから開拓されたと伝えています。天保年中(1830~1843)は38戸、安政2年(1855)35戸で、明治初年は54戸・354人であったそうです。

明治以後の人口の推移は、下表のとおりです。田島は明治中頃に西夏見に編入され、その後町名変更、新住居表示で境界がかわり、人口の推移は正確にはわかりませんが、今回は夏見町1丁目、夏見台1丁目、夏見1~4丁目で数値を出しました。

西夏見は国鉄(令和2年時点ではJR―郷土資料館補注)船橋駅に近く、古くから県道夏見小室線の幹線道路に定期バスが運行されており、交通の便がいたってよく、サラリーマンのベッドタウンとして開けはじめた。またとなりの北本町(海神)には内陸工業地帯が昭和15年頃から創業をはじめ、夏見台地にこれらの会社に勤める人々の住宅夏見営団が昭和18年に進出しました。昭和30年には夏見営団の拡大、昭和44年には夏見台団地入居、昭和48年にはコープ野村入居、昭和50年に夏見パレスハイツ入居、昭和53年にウエルフェアグリーンの入居、昭和57年にはエステート夏見の入居など大型の住宅団地がつぎつぎに建設され、他にも会社の社員寮、中小のマンションなども多く進出し、この地域だけで一つの市街地をつくっているといっても過言ではありません。

3. 西夏見の寺社

西夏見の寺は、真言宗豊山派の夏応山薬王寺で古くは船橋九日市覚王山の末寺といわれ、隠居寺であったと伝えています。この寺の開創年代や歴代住僧の事蹟などは今のところわかっていませんが、寛政2年(1790)に死亡した住僧の宥印法印という人が、色衣寺格にのせ中興開祖となったと伝えています。この寺の本尊は薬師如来です。江戸時代末頃には、本堂、庫裡、山門、鐘楼などが建ち並んだ相当立派な寺でしたが、船橋戦争のおり佐土原藩兵達に火をかけられて、すべて焼失してしまったということです。また明治時代にはここが学校(夏見校)として使われたこともあります。境内にはこの地の指導者鈴木白山の碑が建てられています。

西夏見の鎮守は日枝神社で、江戸時代には薬王寺が管理していましたが、明治になってから村社になりました。祭神は大山咋命で毎年10月9日に例祭が行われます。例祭の前日には氏子の家々から新藁で編んだ縄をもちより、注連縄をつくり境内におかれ、大雄山、金毘羅宮、妙正大明神、三峰神社などの祀の前に飾ります。また神社の大鳥居には大蛇の形をした注連縄をつくり、頭を西に向けてかけるのは、この祭りの特徴の1つになっています。境内には土を盛った小山が築かれここには仙元宮がまつられ、明治から大正にかけて石碑が数個ふもとにたてられています。富士山登山をした記念碑です。

4. 西夏見の文化財

東夏見の項(資料館だより28号)でもふれましたが、夏見台地全体が古代遺跡といっても過言ではなく、先土器時代・縄文時代・弥生時代・古墳時代・奈良平安時代の遺物が各地から発見されています。特に現在の船橋中学校の校庭を造成したときに多量の遺物が発見されたと伝えられています。また、夏見町1丁目の長津川沿いの台地上に縄文前期の夏見台西遺跡が知られています。

江戸時代の民間信仰にかかわる石仏は、元禄3年(1690)の十九夜塔、元禄15年(1702)の十九夜塔、宝永6年(1731)の庚申塔、享保元年(1716)の十九夜塔、宝暦11年(1761)の青面金剛(庚申塔)、天明2年(1782)の馬頭観音像などが古いもので、寛政元年(1789)の三山塔、文化7年(1810)の馬頭観音像、文政10年(1827)の妙見大菩薩、天保3年(1832)塙塚稲荷大明神、天保10年(1839)子安像、元治2年(1865)稲荷大明神など数多くの種類の石碑があります。西夏見の民間信仰の特徴としては、庚申塔が多く建てられ、しかも個人で建立されたものが多いことがあげられます。

5. 西夏見の旧家

西夏見の旧家は、鈴木・伊藤・田口・斉藤・矢野姓の家が多く、内海・海老原・関口・内田・神田・佐藤・池内・内山・大野・田造などの姓をもった家もあります。いずれも農家でこの地に長く住んでいる家柄です。ちなみに江戸時代に名主をつとめた家は、斉藤家と鈴木家、組頭をつとめた家は、鈴木家と矢野家であったそうです。

(参考文献)

千葉県東葛飾郡誌 千葉県東葛飾郡教育会 大正12年

船橋市古代中世史料抄 船橋市史談会 昭和50年

(講義録)船橋の歴史 船橋市郷土資料館 昭和51年

郷土船橋 石友工業 昭和57年

船橋市史談会報 村上昭三「おちぼひろい」