1. 行々林のおいたち

下総国千葉郡行々林村は、印旛沼にそそぐ神崎川の支流である鈴身川の奥地にあり、標高21~29mの台地と10~15mの沖積地とからなっています。北は車方、西は神保新田(現神保町)、東は神保新田(現八千代市島田台)、南は神保新田(現豊富町)にかこまれており、中世には臼井荘の最も南に位置する地域であったようです。

行々林の地名の起こりについてははっきりわかりませんが、地元では「神保新田の開かれる以前はこの地一帯林ばかりで、ある時旅人がおとずれ行っても行っても林ばかりだこれはおどろいたといったのでこの名となった」と説く人もいます。

平安時代の末頃には臼井荘に属し、千葉氏一族の誰かに支配されたと思われます。中世の文献である香取神宮文書の応長年間(1311~1312)の記録の「香取造営料足納帖」には、「三谷兵庫殿分 おどろがうや」と書かれ、これが行々林であると考えるむきもあります。

行々林村は、寛文元年(1662)松平和泉守乗久が上野国(現群馬県)館林から佐倉に移封されたさい佐倉藩領に組み入れられ、乗久が肥前国(現佐賀県)唐津に転封となる延宝6年(1678)までの16年間この支配を受けていました。その後江戸幕府の直轄領となりました。江戸時代のはじめは下総国葛飾郡に属していましたが、元禄(1688~1703)の頃下総国千葉郡に変わりました。行々林が佐倉藩の支配からはなれてのちのいつ頃かわかりませんが、次に旗本鈴木家と山口駿河守与力の支配となり、この支配は幕末まで続きました。ちなみに江戸時代の行々林村の村高は70石7斗7升(内訳鈴木家知行34石7斗1升2合、山口与力知行36石5升8合)でした。

明治元年(1868)この地は知県事佐々布貞之丞の支配となり、一時葛飾県に属しましたが、明治4年(1871)印旛県に属します。明治6年(1873)千葉県第11大区5小区に、明治8年(1875)第11大区11小区に改められました。

明治11年(1878)郡区町村編成法施行のさい千葉県千葉郡に編入され、小室・小野田・車方と共に村連合を組織、同17年(1884)戸長役場所轄区域更定で豊富村の母体となる12ヶ村がまとまり、同一戸長役場の所轄に属しました。そして明治22年(1889)には、小室・小野田・車方・行々林・神保新田・坪井・大穴・楠ケ山・古和釜・金堀・大神保・八木ケ谷がまとまり千葉県千葉郡豊富村が組織され、豊富村行々林となりました。この時の調査で行々林には、水田21町1反23歩、畑地21町1反8畝5歩、山林原野をあわせて100町6反7畝19歩でした。

昭和29年(1954)豊富村は船橋市に合併。この地は船橋市行々林となり、同30年(1955)には町名設定で船橋市鈴身町と名称変更し現在にいたっています。鈴身町と名付けたのは、行々林は一般的に読みづらいため、鎮守である鈴身神社の名をそのまま町名に変えたということです。

行々林の集落

2. 行々林の人口

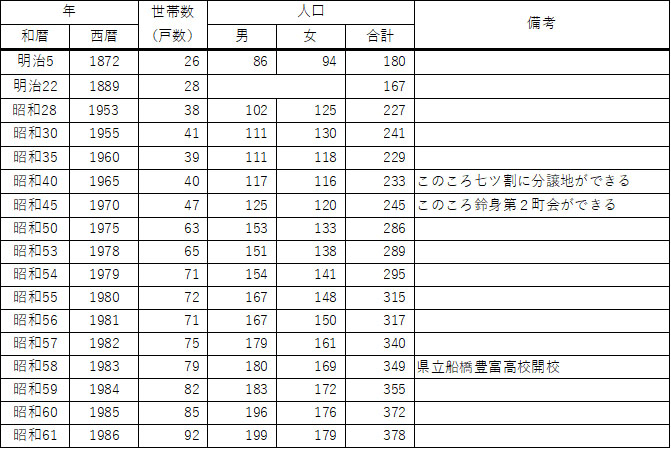

行々林の面積は、昭和45年(1970)の調査で、1. 260km²で、慶応2年(1866)には27戸、167人であったそうです。明治以後で人口の知れるのは上表のとおりです。

行々林は、江戸時代以来農業中心にした生産活動を行い現在も同様ですが、近年台地上では、梨の果樹園を開設したり、牧草地にして乳牛を飼育したりするなどいくぶん経営が変わりつつあります。また沖積地の水田も耕地整理が行われ景観も変化しました。昭和40年代にはいると豊富町の境にある字七ッ割地区に土地分譲が行われ住宅がつくられました。また昭和58年(1983)には千葉県立船橋豊富高校が開校しましたが、市内の多くは市街化調整区域のためか、昔ながらのたたずまいを各地でみることができます。

3. 行々林の寺社

行々林の寺は、行々林蓮蔵院といい真言宗豊山派です。吉橋(現八千代市)貞福寺の末寺でしたが、現在も無住で村人の法事等の行事には貞福寺の住職にお願いしているそうです。本尊は薬師如来です。寺の創立は不明です。

鎮守は鈴身神社で、祭神は素戔嗚尊です。毎年10月23日に鎮守祭が行われます。蓮蔵院の前の台地上に位置し境内には天神社の他の2つの小さな祠がおかれます。

この地には集落の裏の台地突端に大六天神社と刻まれた石碑が小さな祠に納められひっそりとまつられています。

4. 行々林の文化財

行々林には字丸山に縄文前期黒浜式・中期加曽利E式土器が、字内堀込に縄文中期阿玉台式・加曽利E式土器が、字榿作に縄文後期堀之内式土器が、字御竹に土師器が採集され、それぞれ鈴身丸山遺跡・内堀込遺跡・榿作遺跡・御竹遺跡と命名されています。このうち榿作遺跡は、昭和54年(1979)高圧線鉄塔建設にともなう事前発掘調査で一部分を掘ったところ古墳時代後期鬼高式土器をともなう住居址1軒が発見されています。

中世に関する文化財は今のところ発見されていませんが、古くから開かれた村と考えられますのでいずれ発見されることでしょう。

江戸時代以後の民間信仰にかかわる遺物は、寛永4年(1664)・享保7年(1722)・明和6年(1769)・天明4年(1784)・寛政12年(1800)・文化9年(1812)・文政13年(1830)・弘化2年(1844)・文久元年(1861)・明治以後の年号を持つ12体の庚申塔、享保14年(1729)の刻経塔、元禄3年(1690)・享和3年(1803)・天保11年(1840)の十九夜塔、明治16年(1883)以後の年号をもつ10体の子安塔、明和元年(1764)・嘉永5年(1852)・明治12年(1879)の二十三夜塔、安永8年(1779)の延命地蔵、嘉永3年(1850)銘他3体の馬頭観音、文化3年(1806)・元治元年(1864)銘他6体の出羽三山碑、嘉永3年(1850)の金毘羅碑、明和元年(1764)の道祖神、慶応元年(1865)の天神碑、延享3年(1746)の大六天碑などがみられます。

蓮蔵院境内 子安塔群

5. 行々林の旧家

行々林では、まだ古文書をはじめとする古い記録が発見されていないため、村の草分けについてはっきり知ることができません。しかし慶応2年(1866)には27戸の家があったといわれており、地元にのこる旧家の姓は飯塚、押田、桑島、下田、鈴木、田口、中野、村本、湯浅などがあります。

ちなみに江戸時代には鈴木家と押田家が名主、中野家と湯浅家が組頭、田口家と鈴木家が百姓代をつとめていたということです。また下田長右衛門と湯浅新左衛門妻せつは蓮蔵院で寺子屋を開設し村内の子弟に教育を行ったそうです。

(参考文献)

千葉県千葉郡誌 千葉県千葉郡教育会 大正15年

行々林の民俗 船橋市教育委員会 昭和49年

船橋市古代中世史料抄 船橋市史談会 昭和50年

船橋市史史料編 5 船橋市 昭和59年