1. 神保新田のおいたち

下総国千葉郡神保新田は、標高23m~29mの台地上につくられた村で、北に小室村、東に小野田・車方・行々林の各村、南に金堀・楠ケ山・三咲の各村、西に八木ケ谷・大神保・印旛郡復村にかこまれています。江戸時代はじめ頃は広大な原野でしたが、延宝の頃(1673~1680)白井与惣右衛門(神保新田与惣右衛門組)、矢橋長兵衛(金堀台長兵衛組)、佐藤吉左衛門(島田台吉左衛門組)の3名が開墾請負人となり、新田開発の鍬がはいり、幕府の検地を受け、神保新田として代官支配地に組みいれられた村です。神保新田の名は、昔からこの地が神保郷とよばれたためであるとか、隣の大神保村の名をもらったとかいわれています。開墾当初の石高はわかりませんが、元禄15年(1702)に906石7斗1升6合、天保5年(1834)に1097石9斗3升、慶応3年(1867)に1927石9斗3升となっており、開墾がすすみ耕地が次第に増えていく様子がわかります。

明治元年(1868)この地は知県事佐々布貞之丞の支配となり、一時葛飾県に属しましたが、明治4年(1871)印旛県に属します。明治6年(1873)千葉県第11大区5小区に、明治8年(1875)第11大区11小区に改められました。

明治11年(1878)郡区町村編成法施行のさい千葉県千葉郡に編入され、八木ヶ谷・大神保と共に村連合を組織し、同17年(1884)戸長役場所轄区域更定で豊富村の母体となる12ヶ村がまとまり、同一戸長役場の所轄に属しました。そして明治22年(1889)には、小室・小野田・車方・行々林・神保新田・坪井・大穴・楠ケ山・古和釜・金堀・大神保・八木ケ谷がまとまり千葉県千葉郡豊富村が組織され、豊富村神保新田となりますが、神保新田のうち島田台は分離し、千葉郡睦村に属しました。またこの地の地区も神保新田は神保区、金堀台は豊富区となりました。

昭和29年(1954)豊富村は船橋市に合併し、船橋市神保新田となり、同30年(1955)には町名設定で船橋市神保町・豊富町となりましたが、この時神保町の一部が大神保町に編入され、現在にいたっています。

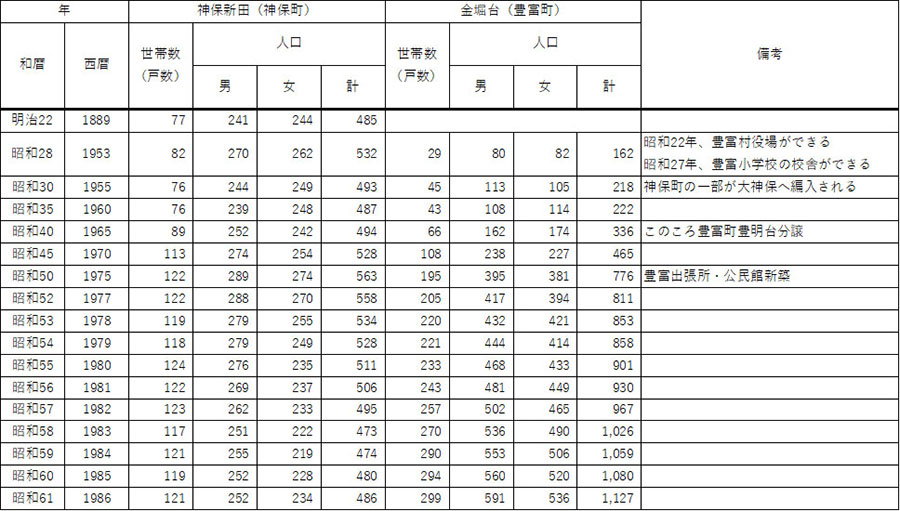

2. 神保新田の人口

神保新田の面積は、昭和45年(1970)の調査で神保町は1. 956km²、豊富町は1. 969km²で、慶応2年(1866)には、神保新田・金堀台・島田台をあわせて54戸・328人であったそうです。また明治5年(1872)は神保新田・金堀台をあわせて36戸・221人で、以後の人口が知れるのは以下の通りです。

神保新田は、延宝年代の開村以来畑作中心の村で、山林や雑地が次第に切り開かれ村高が時代を追って増加したことが、村明細から知ることができます。昭和40年(1965)頃豊富町字角山に宅地分譲が行われ人口が増えると共に、昭和40年代には、神保町・豊富町に工場が進出してきました。また昭和50年代後半期にはいると霊園の造成が行われ地域全体が変化してきていますが、市街化調整区域が多いので大きな開発は行われず、畑地や果樹園を多く見ることができます。

3. 神保新田の寺社

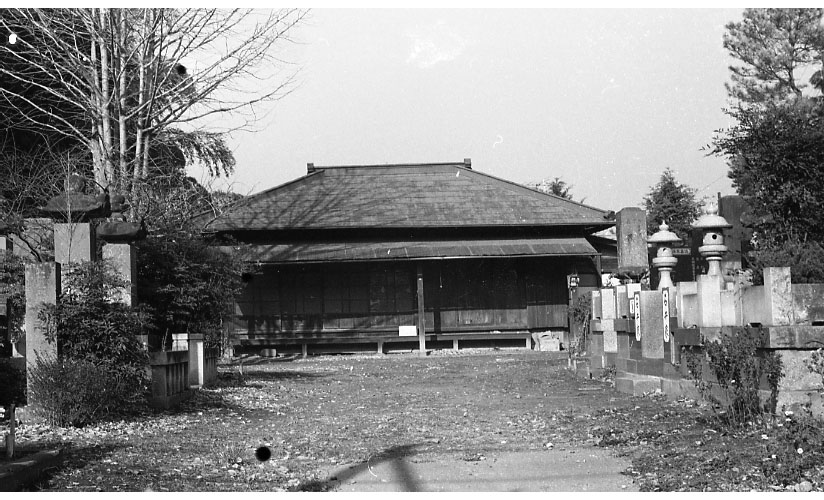

神保新田には寺はありませんが、神保町の墓地には地蔵堂があります。本尊は地蔵菩薩ですが現在は無住です。境内は神保新田開祖の白井与惣右衛門の寿碑が安置されています。

神保町 地蔵堂

神保新田の神社は須賀神社で祭神は須佐男尊で、建立の時期についてはわかりませんが、尾張国津島から遷したともいわれています。境内には神明社があります。毎年7月24日・10月14日に鎮守祭が行われ、市文化財の「神保ばやし」が奉納されています。豊富町稲荷山には稲荷神社があり、祭神は稲荷魂命で、毎年10月19日に例祭が行われます。参道には杉並木がみられ、近年「夜泣稲荷」の祠がつくられました。

須賀神社 石仏

4. 神保新田の文化財

神保新田には、豊富町字聖人塚に金堀台貝塚があり、縄文時代後期堀之内式・加曽利B式、曽谷式・安行式の土器が採集されており、昭和33年(1958)市史編さん事業で発掘調査が行われ住居址1軒が発見されております。このほか豊富町字稲荷ヶ作で縄文後期の土器片と土師器片・豊富町郷山と神保町牛ヶ作で土師器片が採集され、それぞれ稲荷ヶ作、郷山遺跡、牛ヶ作遺跡と命名されていますがまだ発掘調査は行われていません。

中世の遺物としては、神保町の墓地に文明2年(1470)の板碑がありますが、もともとここにあったものなのか、移されてきたものなのか、調査が必要です。

豊富町稲荷山、露作台、堀込には小さな塚がいくつか見られますがおそらく近世に築造された供養塚と思われます。

江戸時代以後の民間信仰にかかわるものは、豊富町に嘉永3年(1850)、明治11年(1878)、神保町に延宝4年(1676)、宝永6年(1709)、明和元年(1764)、明和2年(1765)、天明6年(1786)、文化3年(1806)、文政11年(1828)、弘化2年(1845)、明治33年(1900)、大正11年(1922)の庚申塔、神保町に明和4年(1767)の十九夜塔、神保町に文化9年(1812)、明治25年(1892)、昭和22年(1947)の子安塔、豊富町に文政9年(1826)、神保町に明和3年(1766)の道祖神、神保町に安永4年(1775)の妙正大明神、豊富町に文化12年(1815)、文久元年(1861)、明治6年(1873)、明治14年(1881)から昭和9年(1934)までの11基、神保町に天明3年(1783)から大正9年(1920)まで5基の馬頭観音、神保町に天保6年(1835)の稲荷、天明8年(1788)の大日如来などがあります。

豊富町 二十六夜塔

5. 神保新田の旧家

神保新田は、船橋市史前篇によると、享保3年(1718)頃に20~30戸、金堀台は7戸程度であったと推定され、神保新田は地蔵堂墓地から大神保に至る道ぞい(字遠山・牛ヶ作・雷山・五ッ割・天神作・大堀口)に、金堀台は豊富小学校周辺地域(字稲荷)に旧家が多くみられます。

神保町の旧家は、又兵衛、吉兵衛など他村でもみられる屋号のほかにかじ屋・屋根屋・たび屋・かご屋などの屋号をもつ家があるのが特徴です。ちなみに旧家の姓は、石井・木村・斎藤・白井・高橋・田中・吉橋・石神姓が多くみられます。一方金堀台には会田・矢橋の姓をもつ旧家があります。ちなみに江戸時代の神保新田は、白井家と木村家が名主をつとめていました。

(参考文献)

千葉県千葉郡誌 千葉県千葉郡教育会 大正15年

船橋市史史料編 5 船橋市 昭和59年