1. 印内のおいたち

下総国葛飾郡印内村は、標高0~2m程度の低地、10~18mの台地からなっています。北は行田新田・古作村、東は西海神村・山野村、南は二俣村(現市川市)、西は寺内村にかこまれています。

印内の地名の起こりについて、高橋源一郎氏は船橋市史前篇で、「恐らくは院内と記すのが正しいであろう」、「院内は垣の内、囲いの内、木戸の内という程の意味である」と述べ、小字に木戸内があり、本郷の宝成寺はもと木戸内にあったという伝説もあるので、この地の名となったのであろうと推察しています。また地元では「鎌倉時代から神輿を収めた蔵があったからだ」とか「隣の行田新田に牧場があり、近くに馬込がつくられていたので、その囲いからおこったのだ」ともいわれています。

古代の印内は、下総国栗原郷に属していたと思われ、中世には下総の豪族千葉氏の領地となっていたと考えられています。

江戸時代のはじめは尾張犬山城主となった成瀬正成に与えられた栗原八郷の一部に属し、成瀬正成が尾張に移った慶長15年(1610)以後は代官支配地となり幕末まで続きました。村高は元禄15年(1702)の検地で216石9斗4合、天保5年(1834)の検地で265石8斗7升7合となっており、村高の増加分は行田新田寄りの山林や雑地が開墾されたのでしょう。

明治2年(1869)知県事佐々布貞之丞の支配をうけ、のち葛飾県に属しましたが、明治4年(1871)には印旛県となり、明治6年(1873)千葉県第12大区5小区に属し、明治11年(1878)郡区町村編成法で二子・西海神・本郷・山野・印内・寺内の6村で村連合を組織、明治17年(1884)には戸長役場所轄区域更定で小栗原、古作を加えた8村がまとまり、二子村に戸長役場が置かれました。そして明治22年(1889)にはこれら8村がまとまり千葉県東葛飾郡葛飾村が組織され、この地は葛飾村印内となります。昭和6年(1931)には葛飾町となり、昭和12年(1937)には、船橋町、八栄村、法典村、塚田村と共に船橋市を組織し、千葉県船橋市印内となりました。そして昭和15年(1940)の町名設定で船橋市印内町となり、昭和42年(1967)の新住居表示で、船橋市印内1~3丁目、印内町、一部西船4丁目となり現在にいたっています。

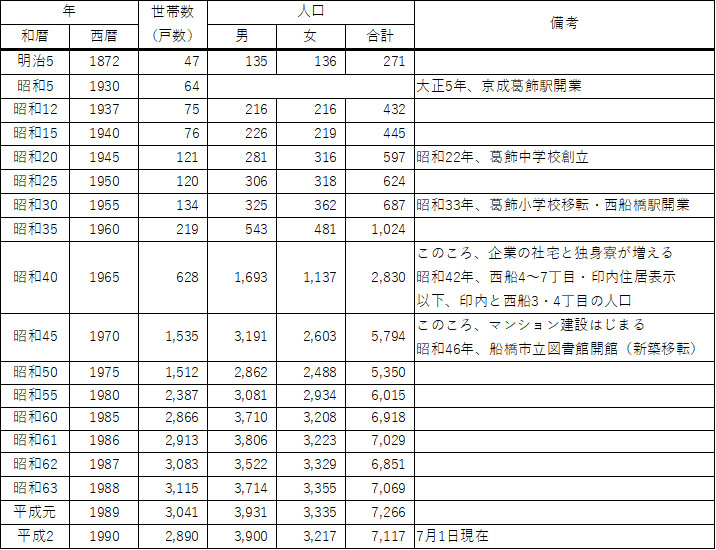

2. 印内の人口

印内の面積は、昭和45年(1970)の調査で、1. 736km²、昭和62年(1982)の調査で印内1~3丁目・印内町を加えて、0. 649km²となっています。西船4丁目に組み入れられ、町域が変わったためです。

享保10年(1725)37戸、天明4年(1784)41戸、弘化3年(1846)40戸、文久2年(1862)41戸で台地上の字木戸内・上ボチ・町畑・村内などに集落をつくっていましたが、いつのころから国道14号ぞいの、明神山根の低地にも住居がつくられたようになったといいます。

明治以後で人口が知れるのは下表の通りです。

印内の住居地はかつて印内1・2丁目あたりで、印内3丁目は畑地、印内町の低地は水田でした。明治時代の人口の推移がわからないのは残念ですが、大正5年(1916)葛飾駅(現京成西船)が開業し、国道14号線、駅周辺に次第に移住者が増してきたようです。また昭和33年(1958)には総武線西船橋駅が開業、昭和44年(1969)地下鉄東西線の西船橋駅乗り入れ、昭和53年(1978)には武蔵野線西船橋駅乗り入れなどにより、この地域に社員寮・マンションなどが建てられ、地域の発展に目ざましいものがあります。また西船橋駅南側の水田は昭和30年代後半には埋めたてられ、葛飾たんぼといわれる風景はすっかりなくなり、いまでは駐車場や大きなビルディングが目立つようになりました。

3. 印内の寺社

印内には、捕陀落山光明寺という真言宗豊山派の寺があります。山野村延命寺(廃寺)の住職の隠居寺としてつくられたと伝えていますが、もっと古い寺かも知れません。本尊は阿弥陀如来立像で、秘仏の十一面観音もあるそうです。

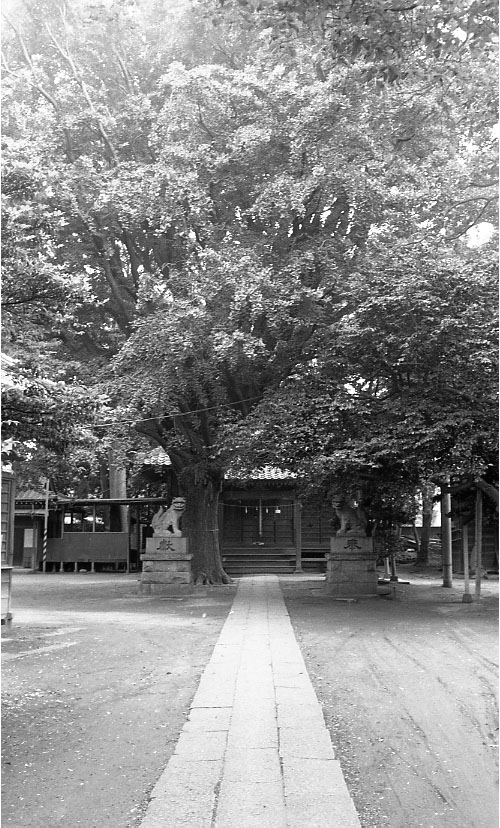

印内の鎮守は春日神社で、祭神は天児屋根命・建御雷命・経津主命・比咩神とされ、毎年10月14・15日に例祭が行われています。春日神社は上総道を見下ろす台地上にあり、江戸時代の書物の葛飾記には「大明神山」と紹介されています。光明寺に隣接して八坂神社があります。祭神は須佐之男命で「印内の天王様」として名高い神社です。毎年1月23日春祈祷、2月1日おびしゃ、7月23日の例祭などが主な行事で、特に例祭には多くの講社の人々がおとずれ、大変なにぎわいであったといいます。八坂神社にある牛頭天王は光明寺の住職によって勧請されたといわれています。八坂神社は神仏混淆時代の雰囲気をよく残しています。このほか村内には大六天社・八幡神社(石碑)が合祀されることなく旧来のまま残っています。

八坂神社

4. 印内の文化財

印内の台地を歩くと各地に貝殻の散在地や土器片がみられます。昭和25年(1950)ごろ葛飾中学校造成のさい奈良平安時代の土器片が多く採集されたと伝えられ、昭和47年(1972)武蔵野線工事のさい16軒の住居址が発掘され、昭和53年(1978)以後8回の発掘調査が行われ、この地域一帯は数百軒におよぶ住居址の存在が予想されるようになり、印内台遺跡として船橋を代表する奈良平安時代の遺跡であることがわかりました。また昔は古墳と思われる塚が14基存在したといわれていますがほとんど削平されています。

中世の遺物としては、葛飾中学校北側にあった葛飾明神(寺内村の鎮守)の元宮といわれる所に板碑の破片が多数存在したといわれています。

江戸時代以後の民間信仰にかかわる石碑では、元禄11年(1696)・文化2年(1805)の庚申塔、貞享4年(1687)の念仏塔(地蔵像)、延享元年(1744)・寛延2年(1749)・文化9年(1812)の十九夜塔、宝暦13年(1763)の廻国塔、貞享2年(1685)の地蔵、大正2年(1913)の天満宮石祠、文政8年(1825)の熊野権現石祠、天明7年(1787)の山王権現石祠、文政8年(1825)の八幡明神石祠、弘化2年(1845)若子明神石祠、天保10年(1839)の葛飾明神石祠などが主なものです。

5. 印内の旧家

印内の旧家は、市道葛飾行田線ぞいの字木戸内・上ボチ・町畑・村内あたりに多くみられます。旧家の姓は鎌倉・田中・高中・藤田などが多いようです。ちなみに江戸時代に村役人をつとめた家は藤田・田中家であったそうです。

(参考文献)

千葉県東葛飾郡誌 千葉県東葛飾郡教育会 大正12年

船橋市史史料編 5 船橋市 昭和59年

葛飾誌 成瀬恒吉 昭和63年