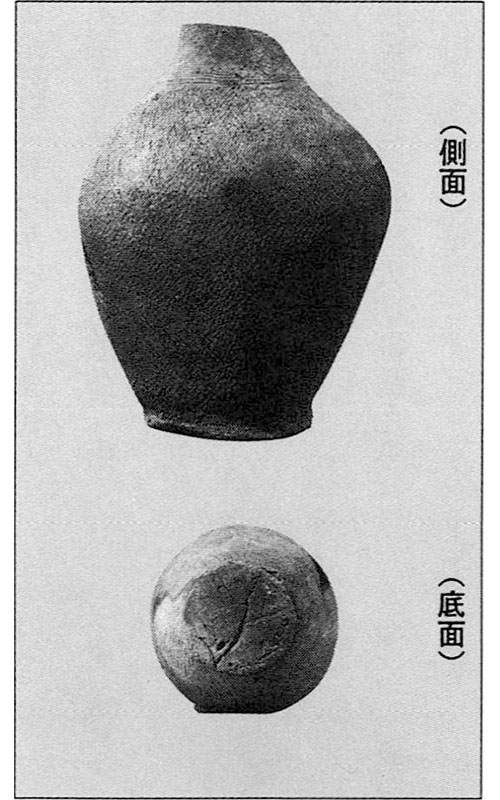

市内の当時の遺跡としては、夏見大塚遺跡(夏見2)、夏見台遺跡(夏見台1・2ほか)、立場遺跡(金杉1)などがあり、夏見の台地上が中心です。これらの遺跡によると、当時の人々は、台地上に血縁によって結ばれた小さなムラ(集落)を営み、力を合わせて米作りをしたものと思われます。このころ台地のふもとには低湿地が広がり、田んぼには格好の場所となりました。市内では水田跡は見つかっていませんが、農作業のそばで土器作りが行われていたのでしょうか。東町遺跡(東町)からは、底の裏にくっきりと籾痕を残す、弥生後期の壷が発見されています。

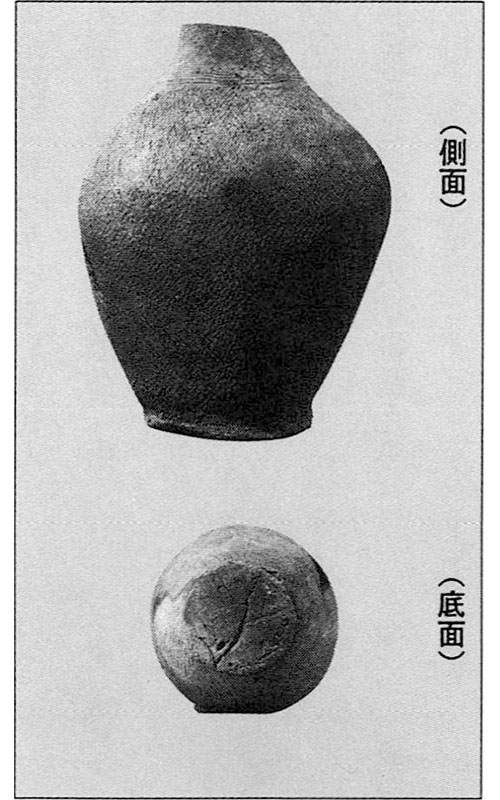

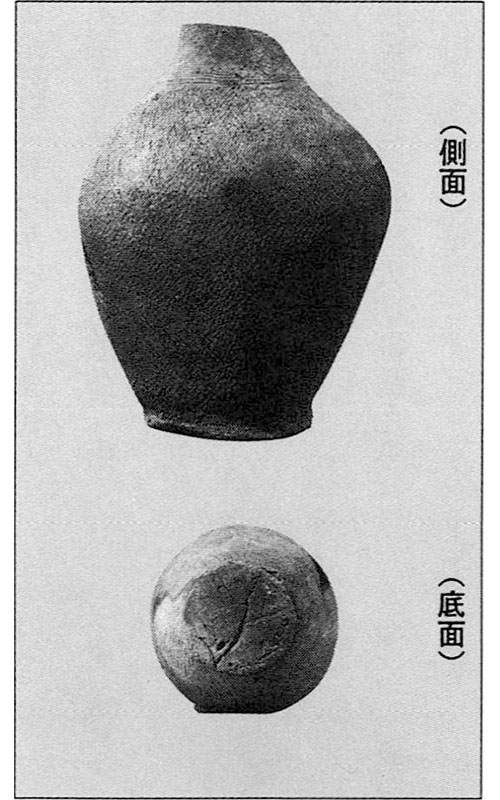

くっきりと籾の痕を残す土器(東町遺跡出土)。表面には斜縄文様が施され、縄文式土器の名残をとどめています

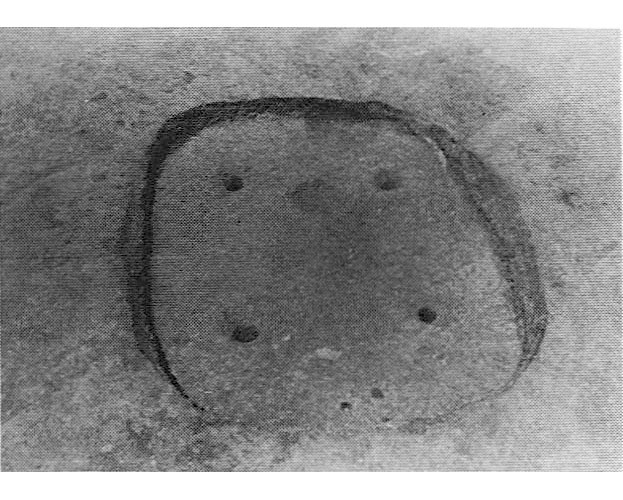

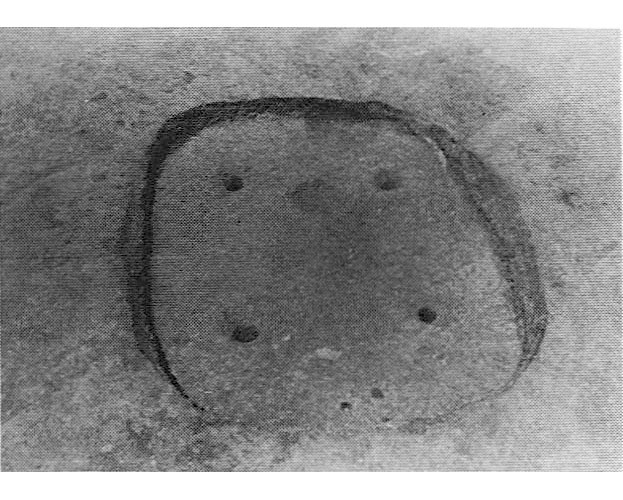

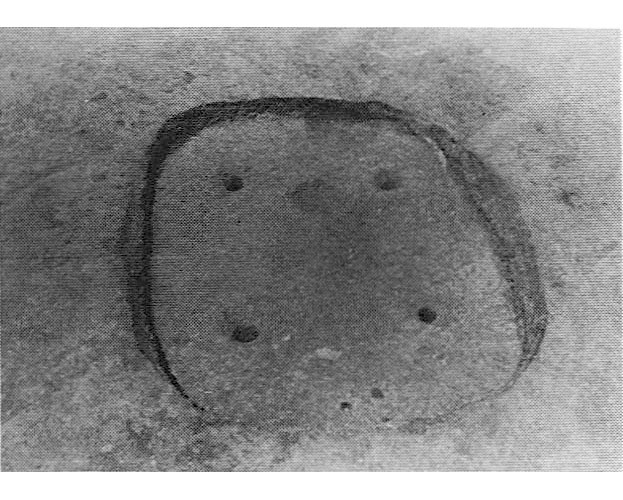

弥生後期の竪穴式住居跡(夏見大塚遺跡)

金属器は当初貴重品で、土を耕すには、木製の鋤や鍬が使われました。収穫期になると、豊かに実った稲は、穂先だけ摘みとられ、大切に蓄えられました。