牧場の制度の変遷については、近年急速に研究が進みつつあります。そのため、これまでの通説がかなり訂正を余儀なくされています。野馬奉行の成立について、従来は江戸初期慶長年間(1610年代)とされていたのが、江戸中期享保年間(1720年代)と立証されたことはその一例です。

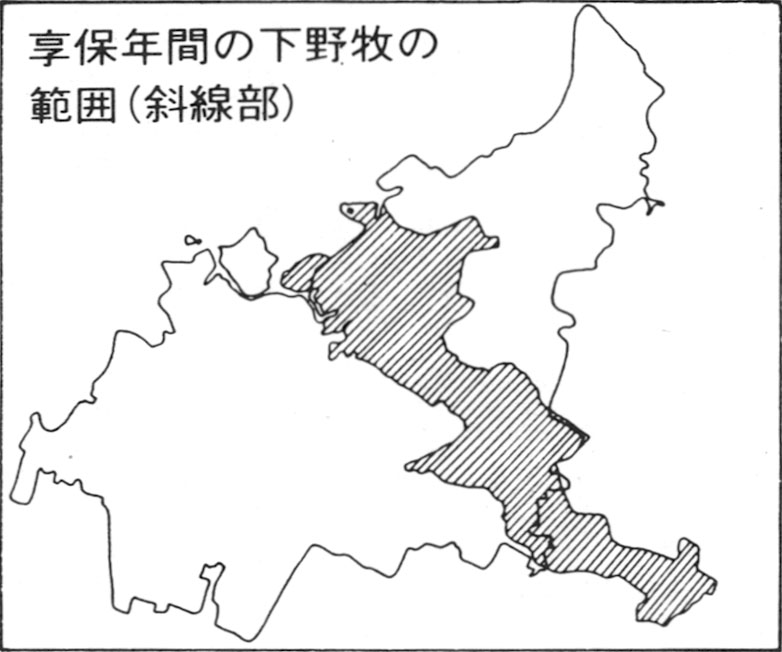

享保年間には、享保の改革の一環として、牧の制度も改変や再編が行われました。下野牧関係では金ケ作陣屋の設立、新田開発、薬園の設置を挙げることができます。

金ヶ作陣屋は現松戸市に置かれ、牧付の新田の支配と、中野牧・下野牧の管理運営をつかさどりました。この設置運営にあたったのが幕府代官小宮山昌世です。

牧と周辺の荒れ地を新田として開発し、年貢の増加をはかる政策も小宮山氏を中心に進められました。市内では享保15年(1730年)に高根新田が成立して検地がなされています。また海老ヶ作(大穴)や今湊(三山)新田も、このころの成立かと推定されますが、現時点では古文書類は未発見です。

現在の薬円台の前身である下総薬園は、享保7年に牧場を約30万坪割いて設けられたものです。この薬園についてはあらためて紹介します。

寛政年間(1790年代)になると、寛政の改革の中で、下総牧の支配管理体制は、またも大幅に手直しされました。下野牧関連では金ヶ作陣屋が、小納戸頭取の支配する野馬方役所の出先機関に変えられました。牧の経営も積極化され、馬数の増加のために売却の一時停止、牧場内に野馬の寒暑避難林の造成、野馬の里入りを防ぐための土手の修繕や造成、馬匹の改良等が進められました。

さて、実際に牧場の管理をしたのは、牧士とよばれる在村の役人でした。牧士は身分上は武士の末席に連なりますが、牧周辺の豪農が多く、一般の武士とは異なる存在でした。

小金牧の場合は元和2年(1616年)に5人の者が任用されたのが最初といわれます。市内では江戸中期以降4人の牧士がいたことが知られています。

牧士は名字帯刀を許され、牧場に関する日常の指揮をとり、農村では最も身分の高い存在として重んじられました。