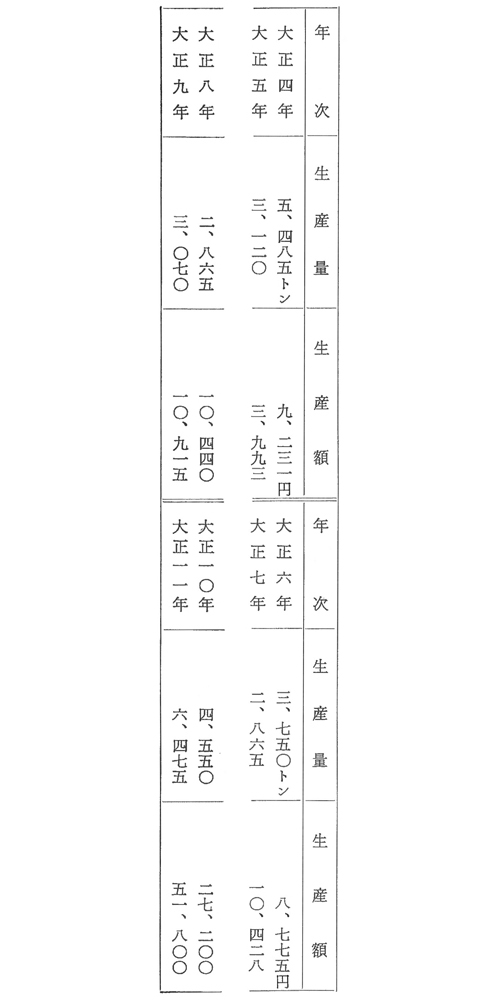

生産量と生産額は次のとおりである。

[製氷生産量と生産額]

氷場は神山の北原、白井、白松、赤川通の佐々木、石川の水穴、桔梗の守田の池などであった。

夏の間に池の手入れをし、秋になると水を入れる。十二月初旬、氷が三センチメートル以上になると、氷上を人が渡り歩いて雪かきをくり返し、だんだんと氷を厚くしていく。一月十五日ころともなると四〇センチメートルから五〇センチメートルにもなるので、かんながけといって、大きなそりのようなかんなに重い石や人を乗せて、これを二〇名以上の人夫が引きながら氷の表面をけずるのである。船頭の「ドッコイ、ドッコイ、ドッコイショ」のかけ声に合わせて、かんながけをしたあと、氷の上に十文字の線を引き、氷を切り始める。氷を切る道具は一・八メートルもあるような大のこぎりである。厚さが四〇センチメートルともなれば氷一個の重さは一五〇キログラムもあったので、それを水から揚げるのは大変な仕事であり、水揚と呼ばれ、力の強い若者が二人がかりで岸に引きあげた。それをはさみがけと言って大きなはさみで氷をはさみ、綱をつけて馬そりのところまで引張っていって積み込み、氷倉や函館の桟橋(旧桟橋)方面まで運んだ。

氷場で働く人や運搬に従事する人たちは付近の農民たちで、人夫賃は、大正七、八年ころで男六〇銭、女五〇銭位であった。農閑期の仕事だったので、農家の人たちのよいアルバイトになり、家計を助けた。上下のまつ毛がこおりついたり、鼻毛もこおってしまうような厳寒期の夜中に、ひと晩に三回も四回も往復する馬そりの鈴の音が、夜中までにぎやかに響いていたという。

函館天然氷は良質であったので、国内ばかりでなく、遠く中国、台湾、インド、シンガポール方面まで輸出された。しかし、昭和の初期ともなれば、村内の人口もふえ、それにつれて川の水も汚れるようになってしまった。このように池も堀も衛生上好ましくない状態になってきたころに、人造氷が生産されるようになり、亀田村の天然氷は次第に姿を消していった。