発足後は、毎月「民生委員協議会」を開き各担当委員から担当地域の保護必要地域調査が報告され、この資料によって保護内容につき検討し合い、適切な処置がなされてきた。

翌二十二年十二月十二日「児童福祉法」が公布され、二十三年一月一日から施行となったので、民生委員は児童委員を兼ねることとなり、民生の安定と児童福祉の両面を担当してきた。生活保護法は憲法第二十五条に基づき、国民の最低生活を営む権利を保障すると規定してあるもので、保護の内容は、生活・教育・住宅・医療・出産・生業・葬祭などにつき保護扶助を与えるものであって、費用負担は、国費八割、道費、町村費で各一割を負担することとなっていたが、二十六年十月からは保護事務が道に移管となったので、国費八割、道費二割負担と改正された。

更に二十六年三月二十九日制定、同六月一日より施行となった「社会福祉事業法」に基づいて「社会福祉協議会」が発足した。その内容とするところは、

一 第一種社会福祉事業

生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などによる保護施設について援護育成する。

二 第二種社会福祉事業

居宅生活、事務所、保育所、老人福祉センター、点字図書館などの施設について援護育成する。

以上の経過を通して民生児童委員、社会福祉協議会の活動は相当の効果を挙げてきているが、当村の社会事業状況を昭和二十六年と二十九年との比較でみると次のようになっている。

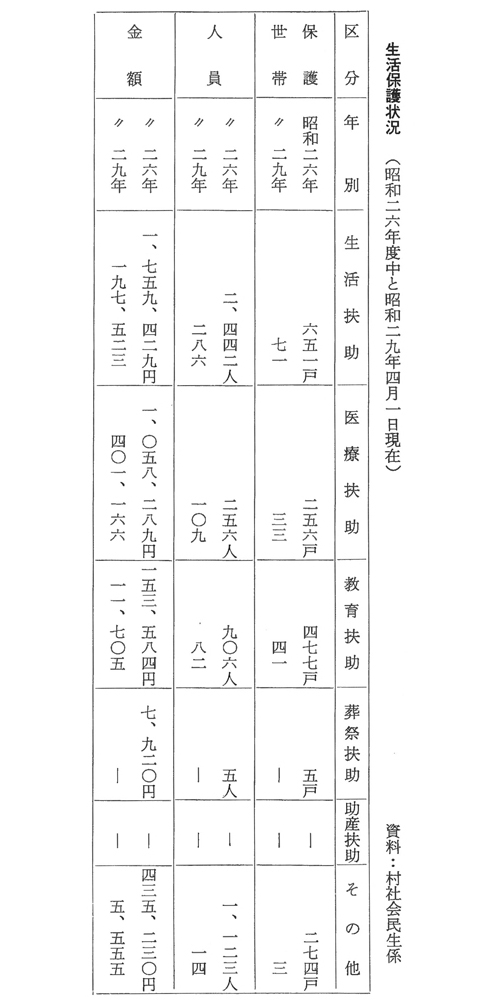

生活保護状況(昭和二六年度中と昭和二九年四月一日現在)

二十九年になると被保護者数が各扶助とも極端に減少し、生活安定がはっきりとうかがわれる。

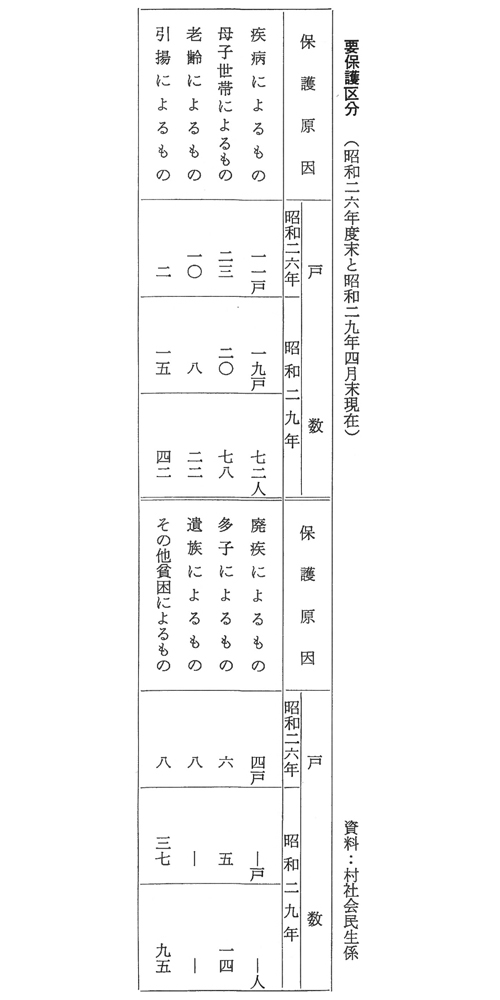

要保護区分(昭和二六年度末と昭和二九年四月末現在)