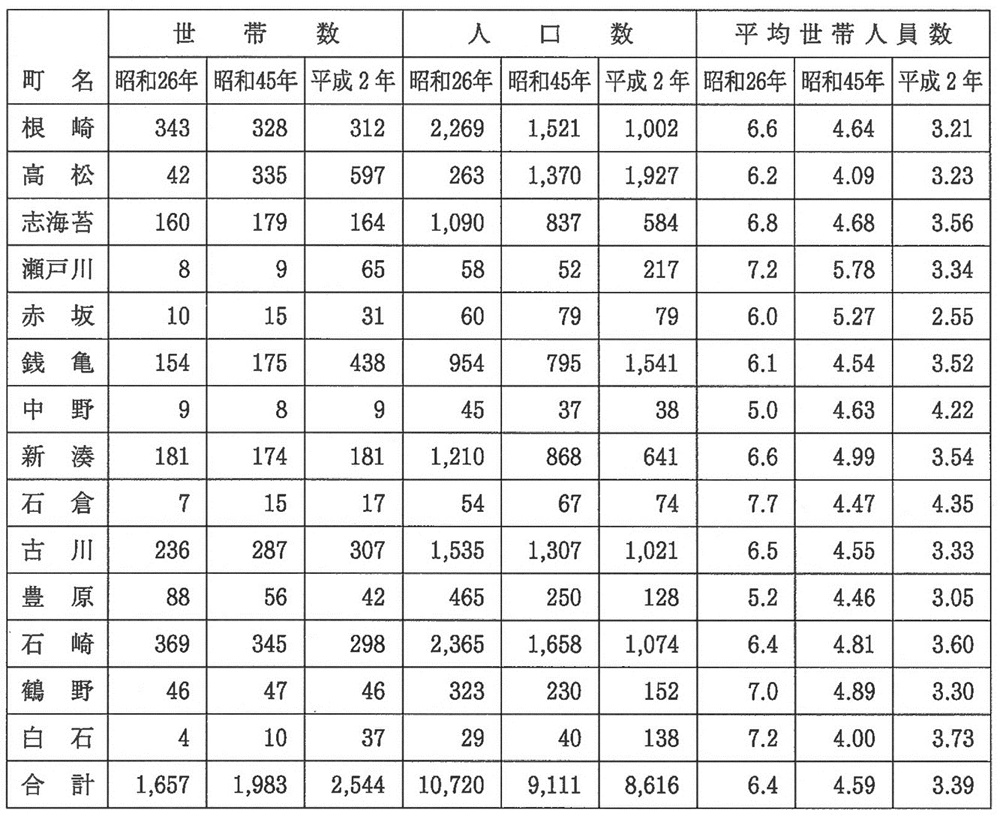

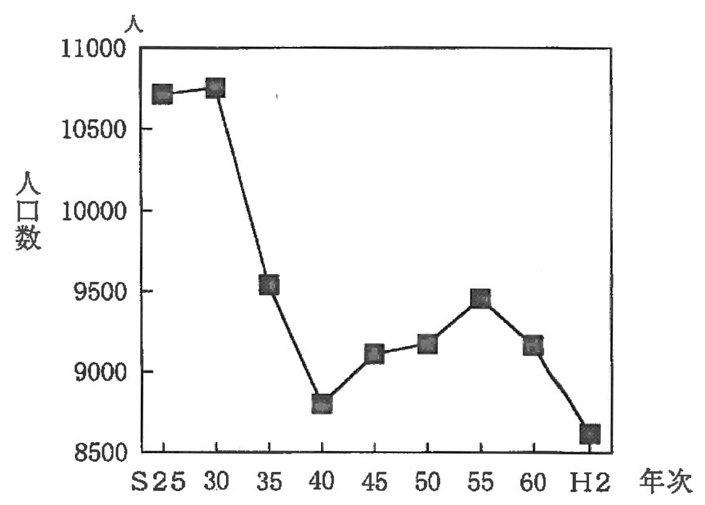

図1・7・1によると、昭和三十年から同四十年までの人口の激減があり、同五十五年までの増加傾向そしてそれ以降の減少傾向がわかる。これに関連して図1・7・2からは、全体的な幼児人口の減少傾向が理解でき、先の人口増加期においてもその減少を止める程度で、少子化の傾向を類推できよう。

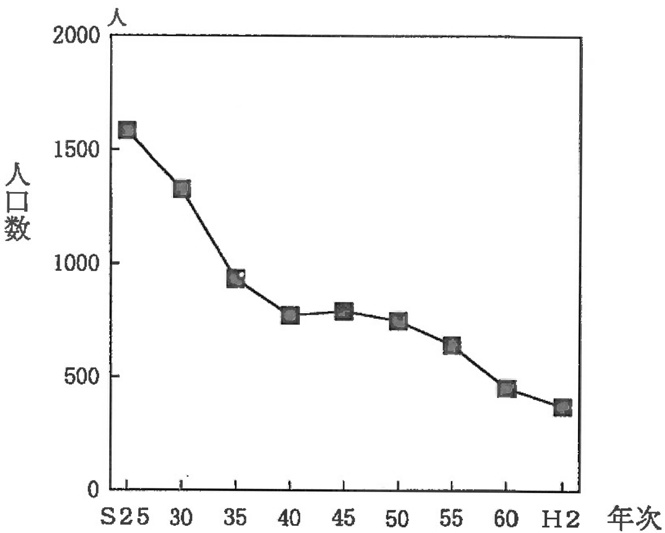

図1・7・3は、世帯数とともに世帯人員の推移を表している。同図から、昭和四十年までの世帯数の停滞とともに七人以上の世帯人員の減少が理解できる。また、それ以降の世帯の増加傾向とともに四人、三人そして二人と世帯人員の減少傾向が読み取れる。同図の数値から世帯人員四人以下の割合が、昭和二十五年の約二八パーセントから平成二年で約七八パーセントと大きく逆転している。昭和四十年頃の、大家族世帯の解体から核家族化傾向への移行が自然な形で推移していないのは、新住民の影響と考えられる。

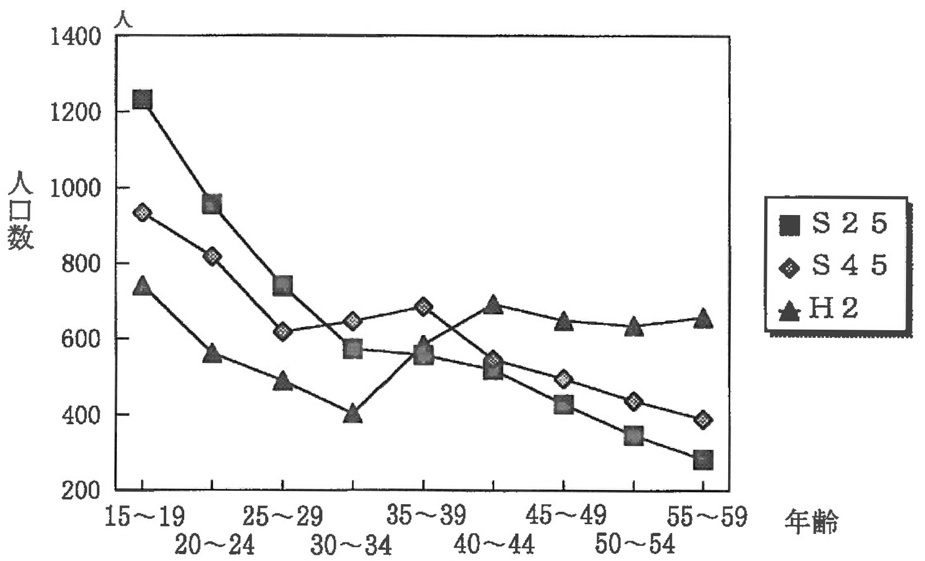

次に、年齢別人口の推移を示した図1・7・4は、若い年齢層の減少と高齢者層の増加傾向を端的に示している。そのことを昭和二十五年との増減関係で比較してみると、その交点が昭和四十五年では三〇歳から三十四歳の時期であり、平成二年では三十五歳から三十九歳の時期に移行しており若年層の減少が著しく、その落差も大きくなっている。まさに高齢化社会を示している。

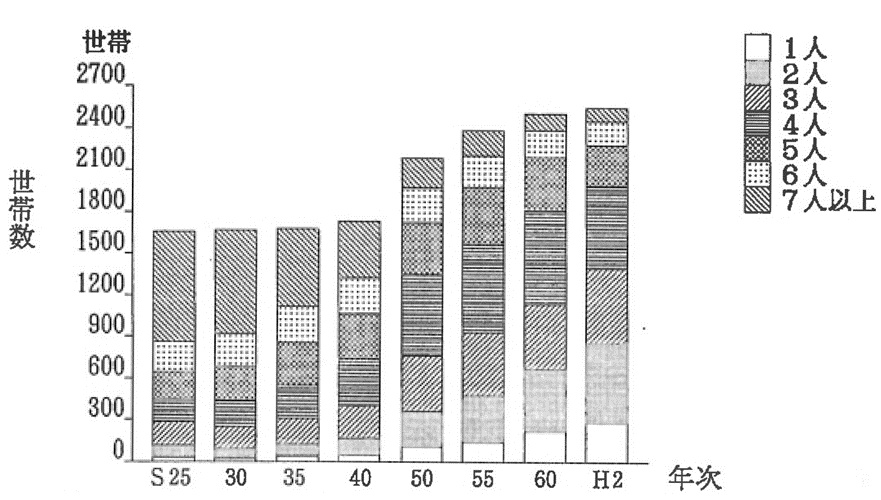

表1・7・1 町別世帯・人口数の推移

銭亀沢村昭和27年度『村勢要覧』、昭和48年版『函館市統計書』、平成2年国勢調査『函館市の人口』より作成

図1・7・1 人口の推移

各年次『国勢調査報告』より作成

図1・7・2 0~4歳人口の推移

各年次『国勢調査報告』より作成

図1・7・3 世帯人員の推移

各年次『国勢調査報告』より作成

図1・7・4 年令別人口の推移

各年次『国勢調査報告』より作成