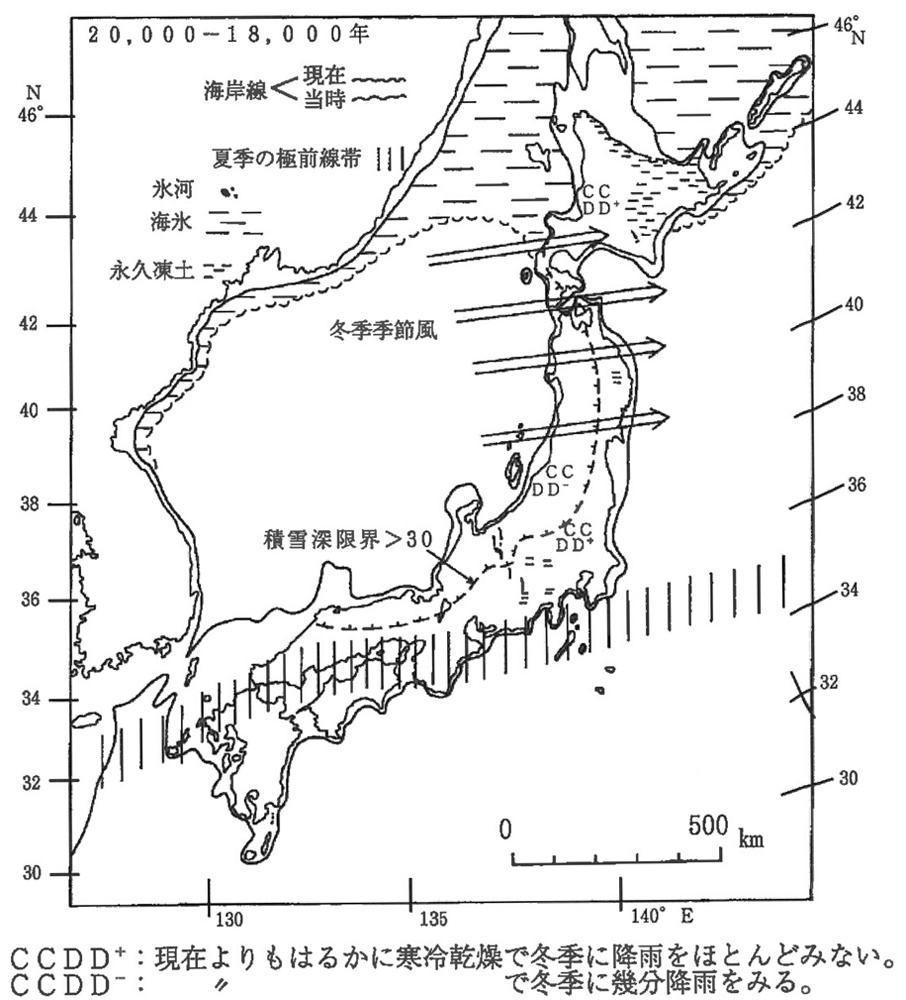

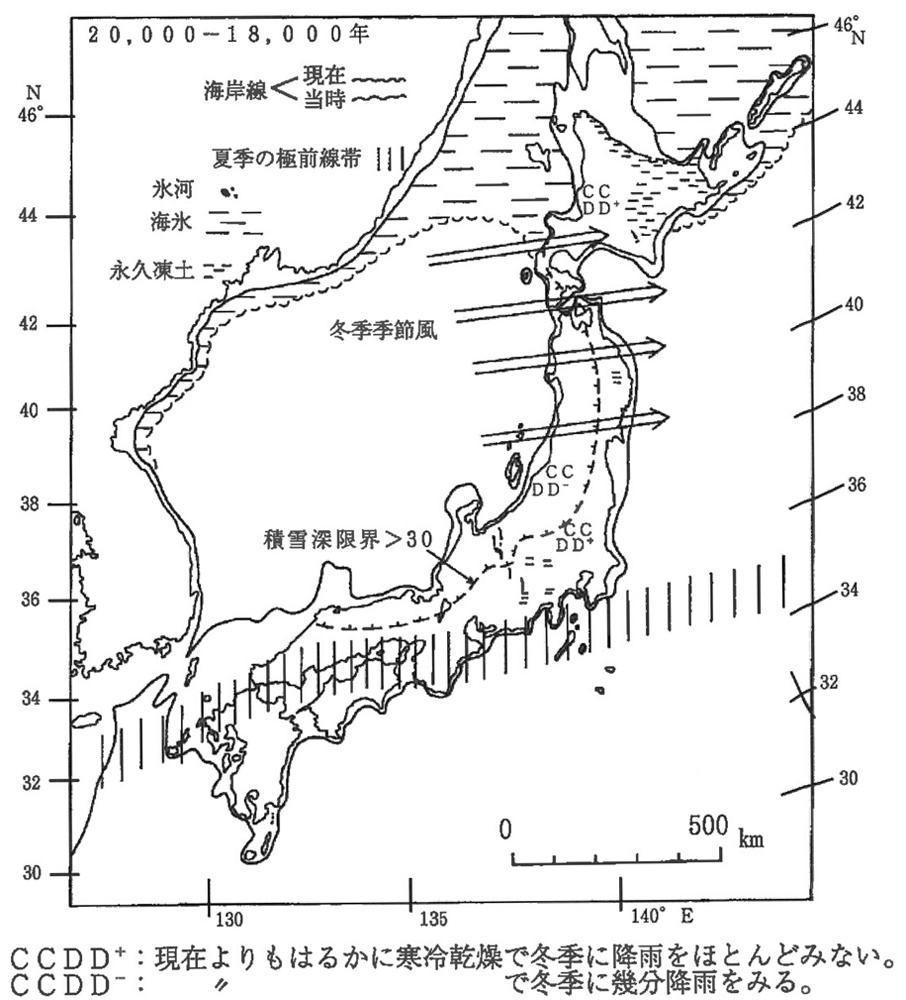

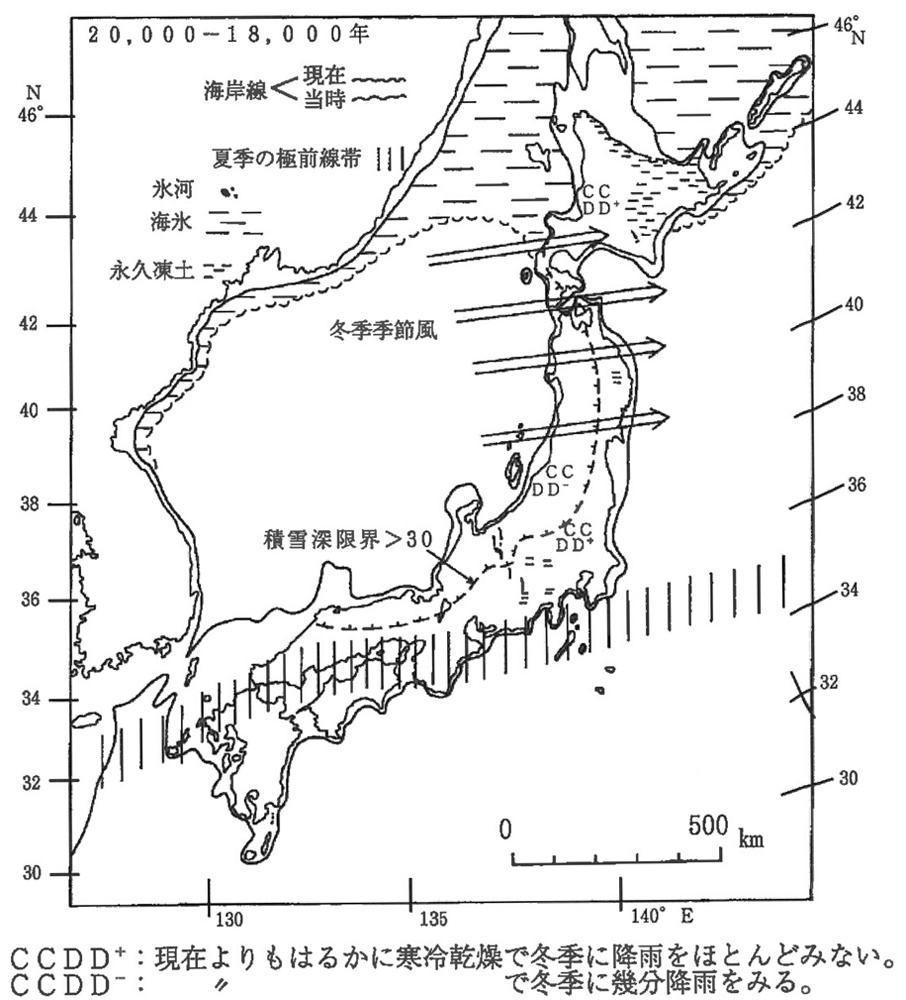

約二万年前の日本列島では、海面が百数十メートルも低かったために、陸地の幅が今より広く、サハリンと北海道がシベリア大陸と陸続きであったことは、よく知られている。それにも増して寒冷化のために、植生や、土地環境も現在とは相当に様相を異にしていたようである(図2・1・4)。たとえば、十勝平野では当時、カラマツなどの針葉樹が生えてはいるものの、場所によって永久凍土層が発達し、夏場の気温もあまり上がらなかったという、現在ではシベリアのタイガに見られるような景観(森林ツンドラ)が見られたらしい(小野・五十嵐、1991)。道南でも、泥炭地の堆積物に保存された花粉化石や鉱物組成の変化からみると、今日見られるブナの林のかわりにエゾマツ、カラフトマツなどが卓越していたこと、大陸のゴビ砂漠や干上がった黄海の大陸棚などからレス(風成塵)が吹きよせて地面に厚く堆積していたこと、冬季の寒冷な風にさらされ、台地上の堆積物が寒冷地特有の変形(周氷河現象)を蒙ったことなどの環境変化を読みとることができる。とにかく、現在の道南の姿からは推し量ることのできない異質の環境が展開していたようである。

図2・1・4 最終氷期最盛期の日本列島の古地理、古気候(Ono,1984を改変)

北海道に関してみれば、海面の低下により、サハリン島およびシベリア大陸と陸続きであった。冬季には日本海北半が結氷して、大陸から乾燥した西風がそのまま北海道吹き付けた。そのため、大雪山や日高山脈の風下にあたる十勝、帯広地方は、ツンドラのような厳しい気候にさらされた。函館周辺もそれに近い寒冷乾燥気候下にあった可能性がある。