過去一〇〇年間あまりにわたって北海道各地に来襲した地震津波の調査結果がある(札幌管区気象台『北海道の地震津波』一九八六年)。これによると、日本付近の地震によって計一九回の津波が函館に来襲している。五、六年に一回の割合である。これに外国の地震による津波を加えると、二九回となり、頻度も約三年半に一回と増加する。

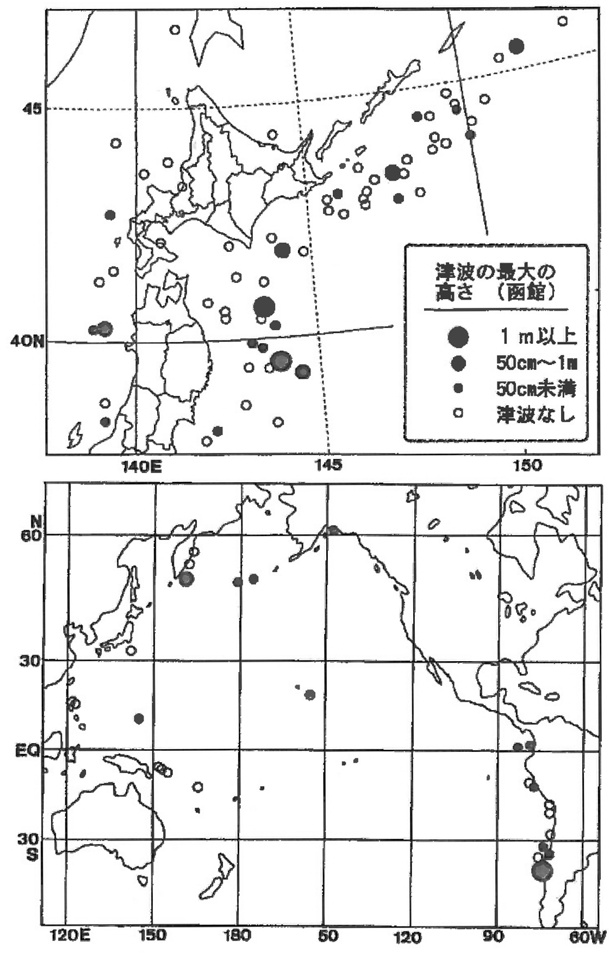

図2・2・24は、北海道に津波をもたらした地震の震央分布を函館で観測された津波の高さで層別化してある。函館の津波は、太平洋側から一五回やってきたのに対し、日本海側からは四回である。地震の発生そのものが太平洋で圧倒的に多いことからこの差となっているのだが、見方を変えると、日本海側の地震のほうが高い確率で津波をもたらすということも言える(日本海側三三パーセントに対し、太平洋側は二八パーセント)。

特に津波が高くなるのは太平洋の十勝沖から三陸はるか沖にかけての地震である。津軽海峡が開けている南西方向からまっすぐに到達した日本海中部地震の時も大きな津波であった。ただし、同じ場所で地震が発生しても、地震の規模や震源の深さなどで、津波の高さや到達範囲が異なるから一概にはいえない。一方、外国からの津波は通常はそれほど大きくないが、チリ地震津波は例外的に大津波であったことがわかる。

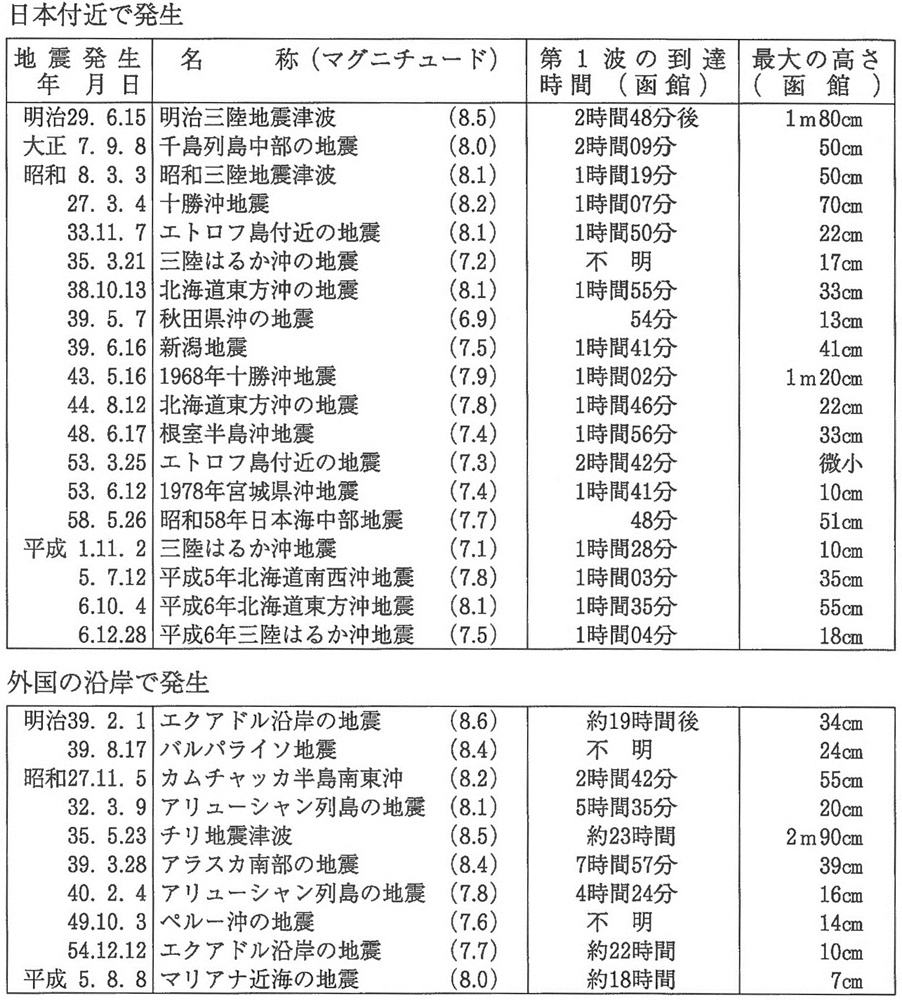

表2・2・1は函館で観測された津波の特性である。津波の到達時間を比べると、最も早く来襲したのは、昭和五十八年日本海中部地震の四八分、ほぼ同じ場所で起こった昭和三十九年の秋田県沖の地震が五四分でこれに続く。太平洋側では十勝沖から三陸はるか沖にかけて一時間ほどで到達している。そのほか、距離が離れていても、日本付近で発生した場合は、ほぼ二時間以内で津波の第一波がやってくることがわかる。外国からの場合は場所によって大きく違うが、アリューシャン方面で数時間、南米からは約一日弱かかって到達する。

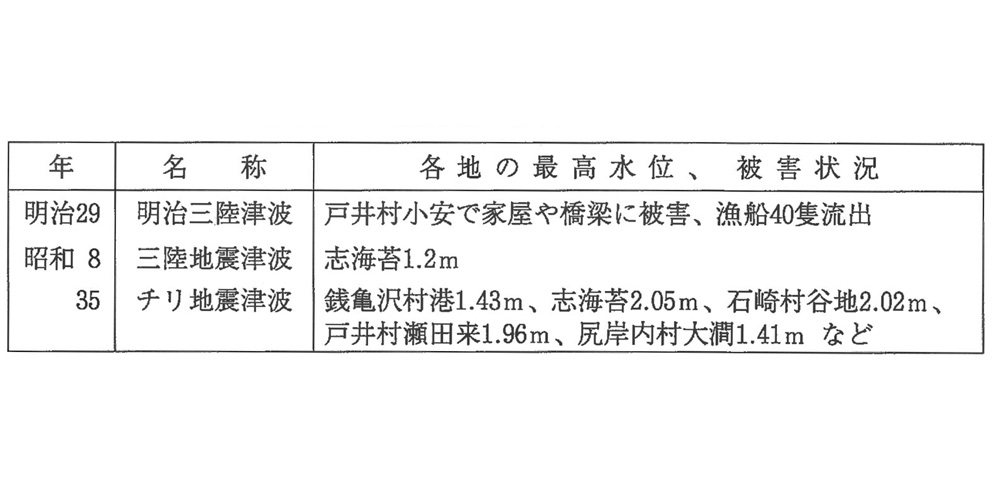

函館での津波観測は検潮所(現在は市内海岸町)の記録である。函館で津波が観測されれば、銭亀沢の海岸にも津波はやってきていると考えることができる(ただし、津波の高さは場所によって異なる)。しかし、銭亀沢での記録が残るのは、気象台の職員などが現地に出向いて、浸水の痕跡を測って得られた場合などに限られてしまう。表2・2・2は下海岸の津波の数少ない記録である。

函館での津波被害として、チリ地震津波の時は、床上浸水一一四五戸、床下浸水二九〇戸、全壊一軒、非住居被害一七六棟、堤防被害一か所、木材流出三〇石、護岸の倒壊などであった。銭亀沢地域には目だった被害は記録されていない(函館海洋気象台『チリ地震津波調査報告』一九六〇年)。

図2・2・24 北海道に来襲した地震津波の震央分布(明治29~平成7年)

(上)日本付近で発生(下)外国で発生

表2・2・1 函館の過去100年間の地震津波

函館で観測された地震津波の記録(明治29~平成5年) 札幌管区気象台「北海道の地震津波」より抜粋

表2・2・2 「下海岸」の地震津波の記録