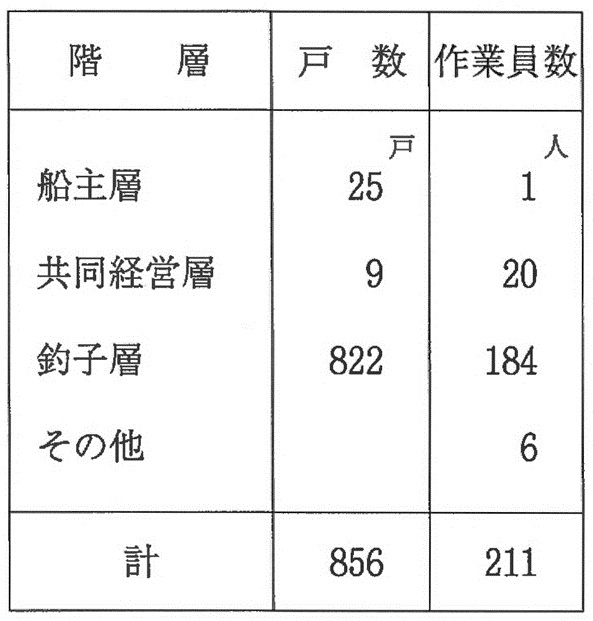

表3・1・18は、昭和三十四(一九五九)年に、母船作業員の経験者二四五名のうち、所在が判明した二一一名を対象に作成したものである。これによって、母船作業員の出身階層をみると、母船作業員経験者の八七・二パーセントが釣子層の出身者である。

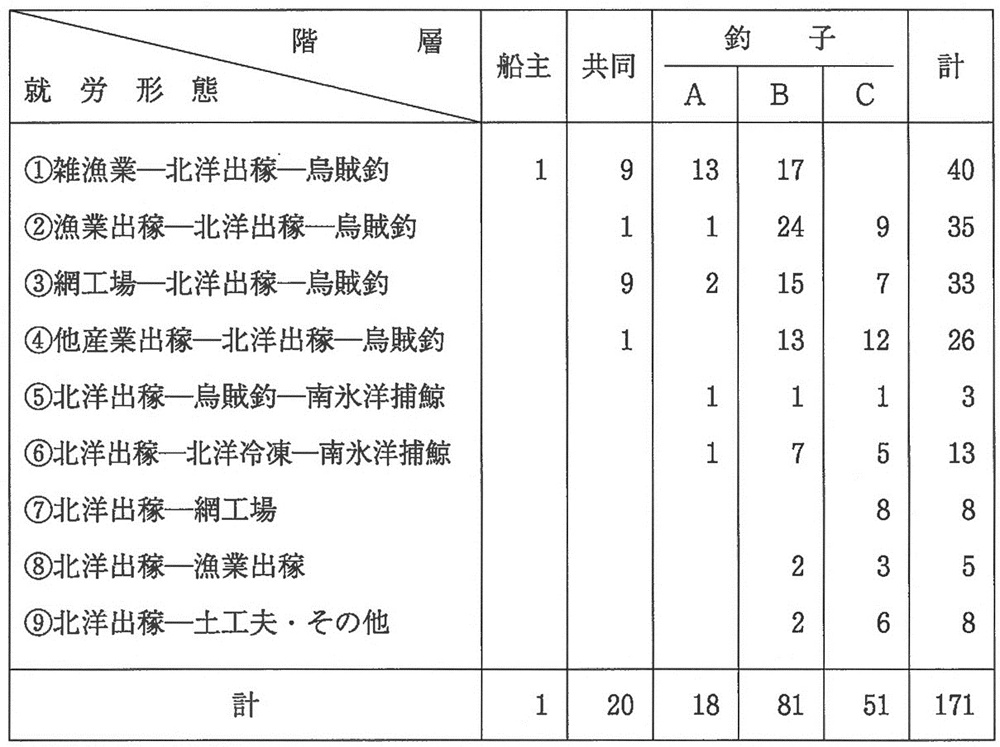

母船作業員の年間就労形態は、表3・1・19にみられるように、多様な形をとっている。働き先のうち、地元で働くのは一月から四月までの前浜の雑延縄・刺網漁業と、八月から十一月までの烏賊釣り漁業のみである。したがって、地元の雑漁業に従事していない者は、半年から一年間地元を離れて出稼ぎに出ていたことになる。

期間の長短を別にして、ともかく自営漁業に従事する者は五一名(各階層ともに雑魚業を営む①の形態が四〇名、共同経営層の②から④の形態が一一名)であり、ほかの一二〇名の者は、雇用労働によっていることがわかる。また、中には、地元漁業から完全に離れて、周年出稼ぎに就いているものが三四名(⑥から⑨)いる。このような就労形態は、数年来の烏賊の凶漁によるものとはいえ、脱漁民化の進行を示すものであった。

表3・1・18 昭和34年銭亀沢村の漁業階層別母船作業経験者数

「母船作業員の母村」『北洋漁業の経済構造』により作成

注)作業員経験者の総数は245人

表3・1・19 昭和34年出身階層別母船作業員の年間就労形態

「母船作業員の母村」『北洋漁業の経済構造』により作成

注)共同:烏賊釣り漁船の共同所有者のこと

釣子A:小型動力漁船(2~3トン)所有者

釣子B:無動力船(磯舟)所有者

釣子C:漁船非所有者