姑の目があり、嫁の活動にはかなりの制限があった。姑が夜おそくまで針仕事をしていれば、嫁は寝るわけにはいかなかった。

戦後、古川町の一部の嫁は、嫁の会を作り、小正月(一月十五日、十六日頃)には姑のいない家に集まって、新年会を開いた。そこではジュースやビールを飲みながら歌を歌ったり、姑の悪口、子どもの話などをして、日頃の欝憤(うっぷん)をはらしていたという。この会は、昭和四十年頃まで続いていたらしい(松田トシ談)。

地区内の嫁と姑の関係が大きく変り始めたのは、昭和五十年頃からであったらしい。

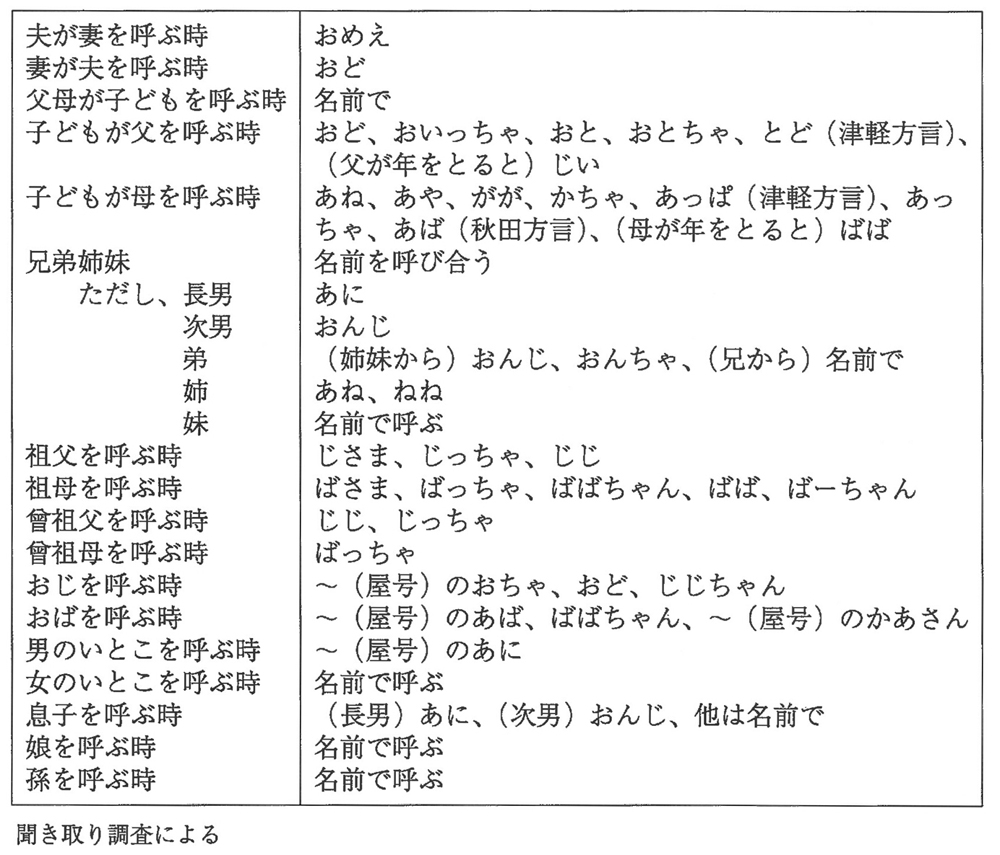

家族間で呼びかける親族呼称は、表3・3・5に示すとおりである。興味深いのは、銭亀沢地区の人びとは、岩手、青森、秋田や山形の出身者が少なくないことから、複数の方言呼称が混在している点である。

表3・3・5 銭亀沢地区の親族呼称