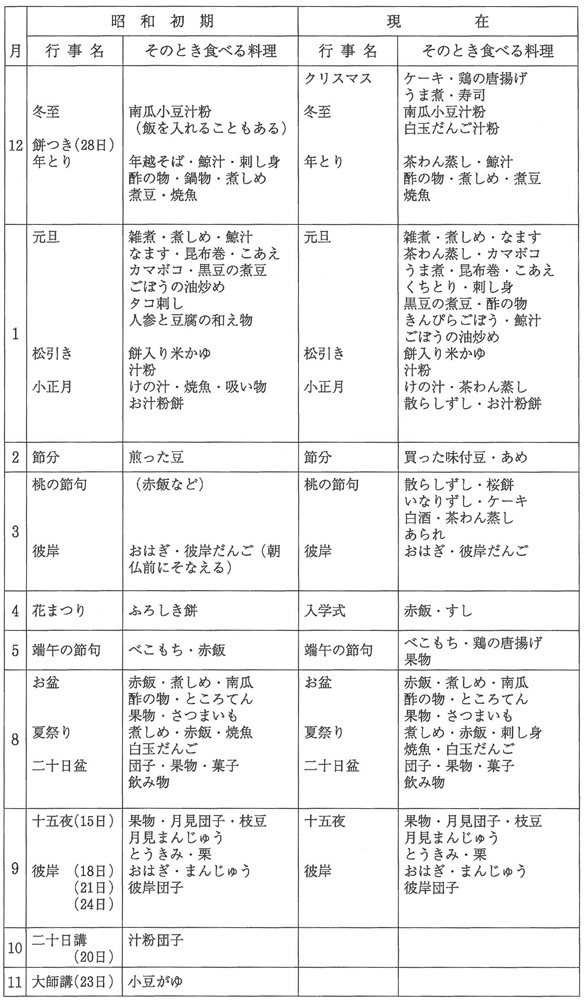

表4・2・1 銭亀沢地区の行事食

銭亀沢地区の行事食を表4・2・1にまとめた。

年とりの日の大切な仕事は神様、仏様にお供えやお神酒を供えることであった。お供えとお神酒を、①床の間(天照大神様)、②仏前、③神棚(川濯神社の神様)、④台所の水神様の順で供え、立ったまま二拝、二拍、一拝で拝んだ。これらのことはすべて主人がおこない、家族は主人の後にくっついて歩きそれを見守っていた。

神様にはお膳にのせた年とりのご馳走を二膳供えたが、これらは年とりをする時に下げ、一膳は主人、残りの一膳は息子(跡取り)が食べた。

床の間には、三つ重ねのお供えを二個、お神酒、ミカン、リンゴを供えた。また、台所の水の神様へは、流しの前の吊り棚に、三つ重ねのお供え、お神酒、ろうそく一本、お米とお金を半紙に包んだ「オサゴ」三個を丸盆にのせたものを供えた。

仏前の供物は、仏壇の上段に直径二寸・三つ重ねのお供えを五組、次の段には果物やお菓子など、手前の段の中央にお霊膳一膳を供えた。その後、主人がろうそくを二本たて、線香を二本あげてから、鐘を三回叩いて手を合わせて拝んだ(浄土宗の場合)。その後家族の者は線香を一本ずつあげて拝んだ。

年とりのご馳走を食べる前に、家族の者全員が風呂に入り、体を清め、下着や衣服を正月用のものに着替え、厳粛な雰囲気の中で年とりを迎えた。

年とりのご馳走の代表的なものは鯨汁や煮しめであった。鯨汁は大鍋に作り、各家の物置に置き、凍った状態で貯蔵した。鯨汁を食べる時は、まず、氷を砕き、氷とともに鯨汁を鍋にとり、暖めて食べた。鯨汁を食べない時は煮しめを食べた。煮しめは一週間分くらいを一度に作り、年とりにも正月中にも、鯨汁と交互に食べた。

年とりの晩には鯨汁や煮しめのほかに、茶碗蒸し、刺身、酢の物や鍋物のご馳走もあった。これらの料理は赤い塗り物の器に盛り、赤いお箸とともに赤いお膳に乗せて、家族全員揃って食べた。

年とりの晩の座り方はその家により決まっており、ほとんどの場合、主人を中心に両脇に年寄の席と子どもの席がとられていた。家族全員が座布団に正座して、主人の「さあ、よばれましょう」の言葉を待った。ご馳走を食べている間は席を立たず、家族全員が食べ終わるまで正座していた。ご馳走を食べ終えた後は、母親が後片付けをし、子どもたちは新年を迎える嬉しさに騒ぎ回り、くたくたに疲れて眠ってしまったという。

年とりに欠かせないご馳走として年越しそばがあった。夜九時頃になると大人たちは年越しそばを食べた。この年越しそばをおいしくお腹いっぱい食べるために、年とりの晩のご馳走は普段より早く、日が暮れると同時に食べたのだという。