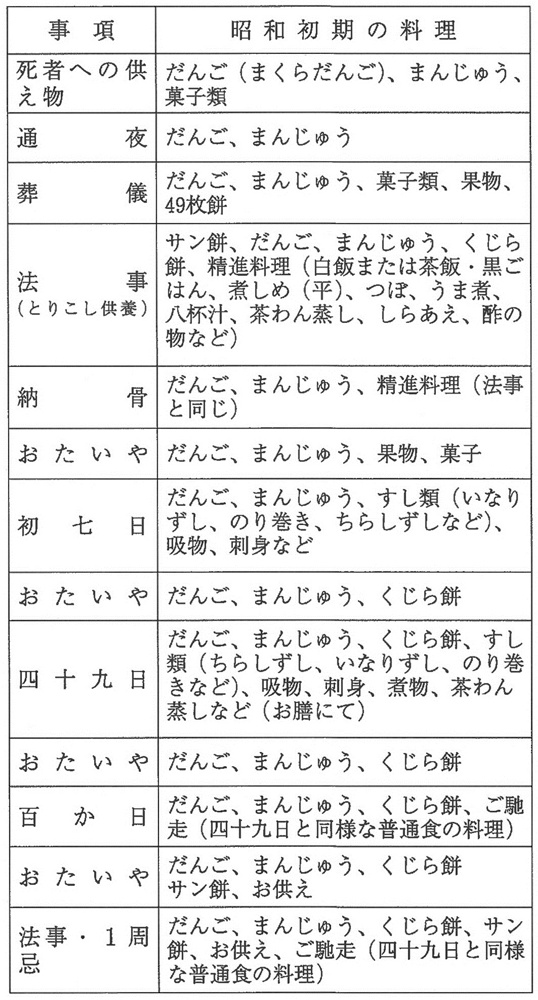

死者への供え物はだんごとまんじゅうであり、葬式後にくじら餅が加わり、さらに年忌になると、これらにサン餅と法事をする死者の人数分のお供えが加わる。

死者に最初に供えるだんごは、「まくらだんご」ともいわれ、丼に山盛りに、また、まんじゅうは皿に山盛りにする。通夜、葬儀、納骨、初七日、三十五日、四十九日、百か日、年忌の場合は、だんごは三五個、まんじゅうは二〇個をつんで供える。客料理はとりこし供養と納骨の場合が精進料理、それ以後は刺身、ちらしずし、いなりずし、のり巻きなども加わった普通食の料理になる。

「死にそうな人」には死に水をガーゼにしみこませてあげた。家によっては、おかゆやおもゆをあげる所もあった。

そのほかに、死者への供え物としてお花を供える。また、弔いまでそうめんを作ったり、納骨まで魚を食べない、葬儀や初七日、四十九日には魚や肉類は一切使用しない、納骨の時は菜食のみにするなどの習慣のある家や地域もある。このような人生儀礼と食べ物は、家または地域に伝承されている。

表4・2・5 葬儀・法事などの食べ物