写真2.1 ミズバショウ

写真2.2 カタクリ

4月末に青森に達した「サクラ前線」は、津軽海峡を渡るのにほぼ1週間を費やし、函館や恵山への上陸が5月4、5日というのが平年の姿である。一方、4、5月は中国中部から移動性高気圧が東進し、乾燥した空気が道南地方一帯をおおうようになる。4、5月は南西の突風が強いため、漁港では出漁を見合わせる日も少なくない。5月下旬から6月初旬にかけ恵山の山腹はエゾヤマツツジの花で染まり、恒例の「ツツジまつり」が盛大に開かれる。なお、5月には霊山恵山の三十三観音山の祭りも開かれる。

6月になるとオホーツク海に低気圧が停滞することが多く、本州では梅雨期に入る。ちなみに、函館の対岸青森の梅雨入りは平年で6月16日、梅雨明けは7月26日、この41日間の降水量は計162ミリメートルである。本州では6、7月2か月間を梅雨期と称し、この2か月間の降水量合計値は青森185.9ミリメートル、他方、函館は195.5ミリメートル(統計期間1961〜1990年の平均値『理科年表』による)である。6、7月の降雨状況は亀田半島においても年によって様子は異なり、7月初めまで海霧の襲来の日が多く、梅雨に似た日がつづき、冷涼多湿な「えぞつゆ」がピッタリと張りつく年がある。このような道南地方の「えぞつゆ」は、この時季特有の北東風、ヤマセによるもので、農作物の生育に悪影響をおよぼし冷害・湿害を招くことになる。

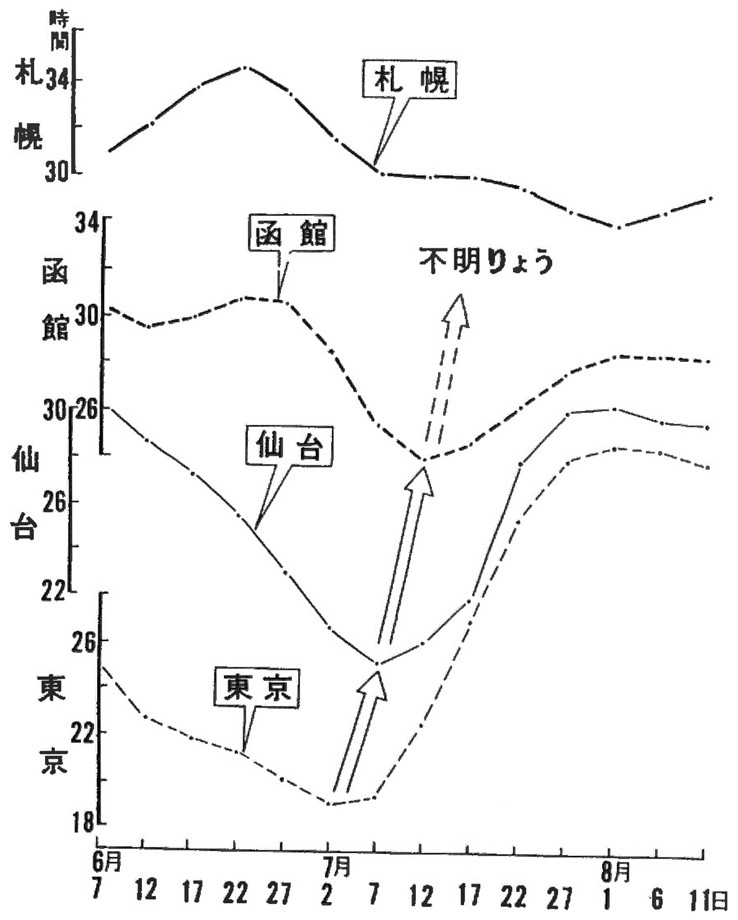

道南の梅雨現象は毎年は現れず不明瞭であるが、後記の6、7月の降水量と関連する日照時間の地域別変化と梅雨現象を見たのが図2.1(5日間合計日照時間の変化と梅雨現象、北海道新聞社編『北の天気』1976)である。

図2.1 各地の5日間合計日照時間の変化(平年値)と梅雨現象

浅野芳監修・北海道新聞社編(1976)『北の天気』p155原図

図2.1は、東京から札幌までの各地域の5日ごとの合計日照時間の変化(平均値)である。図中の矢印から東北日本を北上する梅雨が読みとれるが、それも函館で代表される道南地方までのこと、道央(札幌)では、梅雨現象が現れないが不明瞭である。図2.1をみると、函館の梅雨入りは6月27日頃、明けは7月30日頃と読みとれるが、本州の梅雨とは異質なものであることが窺える。すなわち、道南地方の梅雨、いわゆる「えぞつゆ」は天気のぐずつく期間が短く、冷涼なのが特徴である。

以上のように、亀田半島を含む道南地方の春は3月〜6月の約4か月の長期にわたっている。