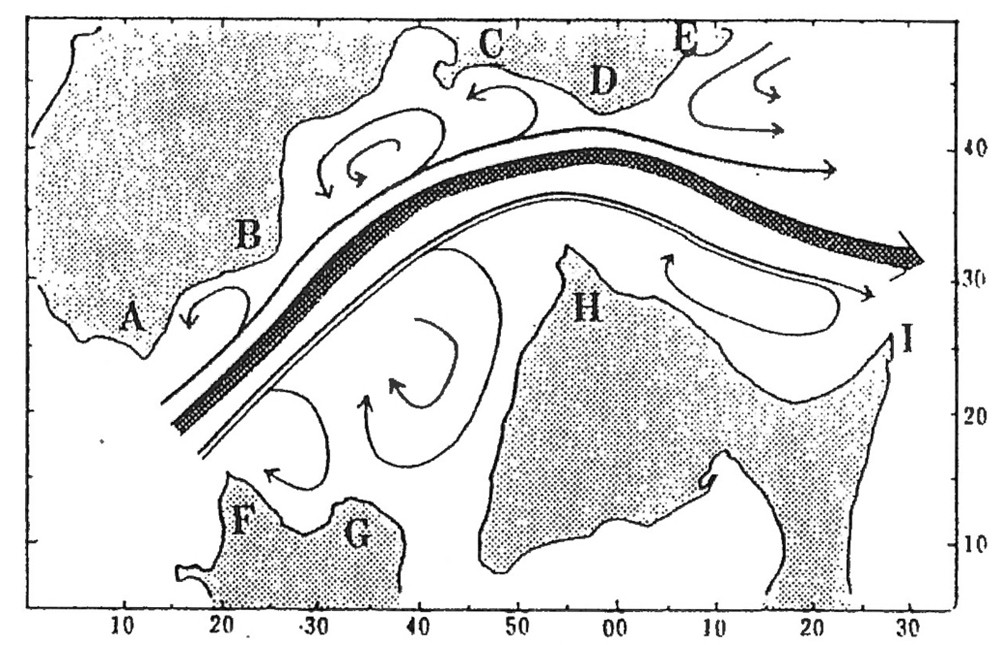

図3-2

①海峡の流れを知る手がかり

津軽海峡に限らず、世界の海で流れを常にモニターしている海域はほとんどない。唯一継続的にモニターされている海洋観測資料は、流れ情報を間接的に表現している沿岸水位だけである。津軽海峡近辺において現在設置されている潮位観測所は函館、吉岡、松前、竜飛、大湊、浅虫の6地点のみである。では、沿岸水位からどの様にして海峡内の流れを知ればよいのか。その有効な道具の1つとして、毎日の天気予報や地球温暖化に伴う将来予測などに用いられている「数値モデル」がある。磯田ら(〈文献3〉)はこの数値モデルを用いて、沿岸水位資料と海洋物理現象を支配する方程式の間で整合性を計りながら、できるだけ現実に近い津軽海峡の流れの表現を試みた。

海峡内の流れを物理現象で分類し、流速値の大きな順に列挙すると次の3つになる。

①日本海から太平洋に抜ける対馬暖流から分岐した通過流(平均流速で100〜150センチメートル/秒)

②海峡内の東西往復流である潮流(最大振幅値で80センチメートル/秒程度)

③海峡内を吹く風によって駆動される吹送流(風速の大きさに依存するが数十センチメートル/秒程度)

以下①〜③の順に海峡内の流れの空間分布及びその特徴について簡単に紹介する。

②日本海から太平洋への通過流

津軽海峡を日本海から太平洋へ通過する流れの年平均流量は約200万立方メートル/秒と見積もられており、これは石狩川の年平均流量の約10,000倍に相当する。この通過流の駆動力は日本海と太平洋の間の水位差であり、日本海側の水位が1年を通じて数十センチメートル高い。しかし、なぜこのような水位差が生じるのか、その物理的原因についてはまだよくわかっていない。

過去10数年間に断続的に行われた流速観測結果を総合してみると、海峡幅が狭くなる竜飛沖と大間沖で100センチメートル/秒以上の東向きの流れとなり、沿岸近くでは流れが弱く反流が生じている場所もある。主流域は水深が最も深い海峡中央部にあり、竜飛・大間沖の強流域の通過流量は240万立方メートル/秒である。海峡軸方向の長さを約100キロメートルとすると、通過流に乗った生物(種子・動植物プランクトン・魚卵など)は約1日で海峡を通過することができる。

③海峡内の潮汐・潮流

海洋物理では潮汐現象の解釈の便宜上、1日2回満干のある半日周潮と1日1回満干のある日周潮に分けて取り扱っている。実際の潮位予報でも月や太陽の運行を基準として各潮汐周期毎に潮位が再現され、各潮汐成分を重ね併せた値がテレビ等で報道されている。

津軽海峡内の潮汐分布の特徴は、日周潮の潮位振幅が半日周潮の半分程度であるにも係わらず、潮流振幅は2〜3倍も大きいことである。このことは沿岸潮位が1日2回の満干を示していても、その沖合いの潮流は1日1回の上げ潮・下げ潮が卓越していることを意味している。このような特徴は海峡内の数少ない潮流観測結果にも現れている。潮流の振幅から概算して、1周期で東西に往復移動する距離(流程)は半日周潮流(周期約12時間)で約3キロメートルで、日周潮流(周期約24時間)で約9キロメートルになる。潮流だけの影響を考えれば、海峡内の生物は約10キロメートルの範囲を1日で東西に振動していることになるが、前項で述べた通過流の影響を無視することはできない。

④海峡内の吹送流

自然災害としてよく聞く言葉に「高潮」がある。低気圧の通過に伴い海面が吸い上げられ(1ヘクトパスカルの気圧低下で約1センチメートルの水位上昇)、異常な水位上昇が起こる。台風が海峡の東西のいずれのコースをとった場合にも函館で大きな水位上昇が起こることから、気圧低下が海峡内の高潮の第1原因と考えられている。一方、台風や低気圧の通過時には強い風が伴う。このような風に引き連られて起こる流れは吹送流と呼ばれ、一般に沿岸域や陸棚域では無視できない大きさをもつ。低気圧は反時計回りの風を伴っているため、低気圧が津軽海峡に対し、東西いずれのコースをとるかで海峡内の風向が異なる。そこで、我々は風に駆動される吹送流モデルを作成し、海峡内の沿岸水位の応答をある程度再現できるモデルパラメータ(粘性係数や風速係数)をみつけた(馬場・磯田、1996)。ここでは理想的な風を津軽海峡に強制した計算結果を紹介する。強制した風の風速値は30メートル/秒で一定とし、海峡軸方向とそれに直角方向に強制した2ケースである。いずれのケースにおいても、海峡内の水位及び流れ場は約1日半で定常に達することがわかった。直感的には風が吹き去る方向に水位が高くなると考えるが、地球自転が影響する時空間スケール(1日以上継続し、数十〜数百メートルの海洋現象)になると必ずしもそのようにはならない。

海峡軸方向の風強制の場合、風が吹き去る方向を見て右側(青森側)の水位が相対的に高くなり、風向きと同じ方向の流れが形成される。海峡軸に直角方向の風強制の場合、海峡内の水位偏差は比較的小さいものの、太平洋から日本海への通過流が形成される。この通過流は海峡内の風応答で生じた流れではなく、むしろ海峡外(日本海及び太平洋の沿岸域)の風応答によって説明される流れである。再現された流速値は30メートル/秒の風に対し、10数センチメートル/秒の大きさである。例えば、3日間一方向の風が連吹すると、海峡軸方向に生物は3日間で約30キロメートル移動することになる。風の力(風応力)と海底摩擦力がバランスするような比較的浅い陸奥湾などでは、風速値が2倍になると流速値も2倍程度になると予測される。しかし、海峡中央部などの深い海域では力学的バランスが異なり、流速値は風速値に必ずしも比例しないことに注意が必要である。