図4-7

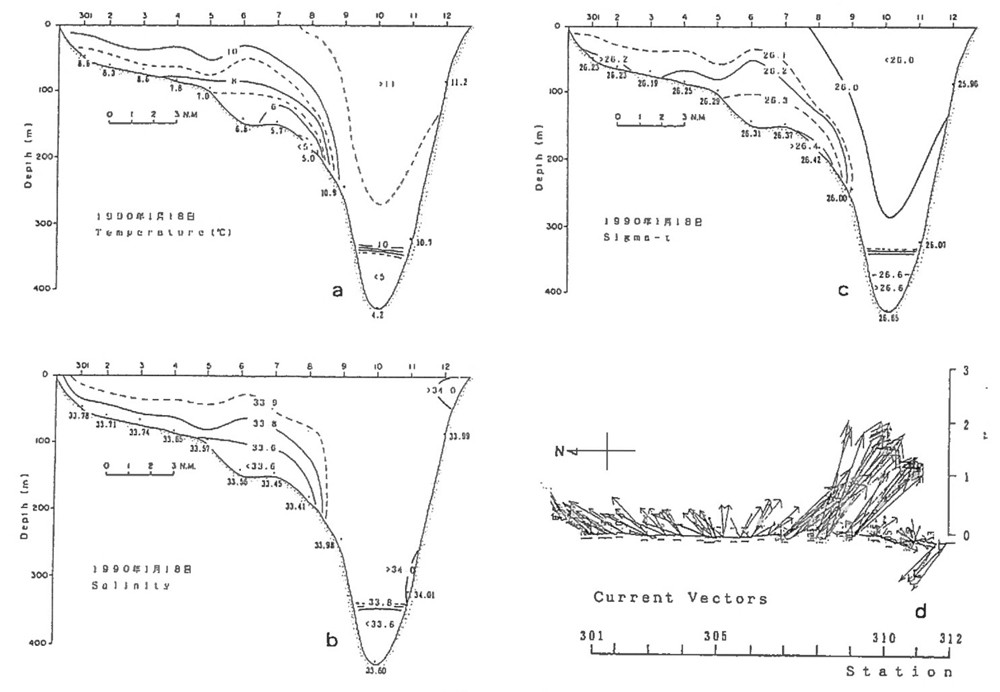

1月の場合

図4−7海峡内でよく混合された水温10.0〜11.5℃、塩分33.9〜34.0、密度25.9〜26.1の津軽暖流水が断面の大部分を覆っている。また、海底地形に沿うように恵山側からの観測点301〜308の底層に底層フロントが見られ、水深がもっとも深い下風呂よりの観測点310、311の330メートル水深の2カ所に水温10℃以下、塩分33.9以下、密度26.1以上の相対的に低温・低塩分な水塊の存在が見られる。

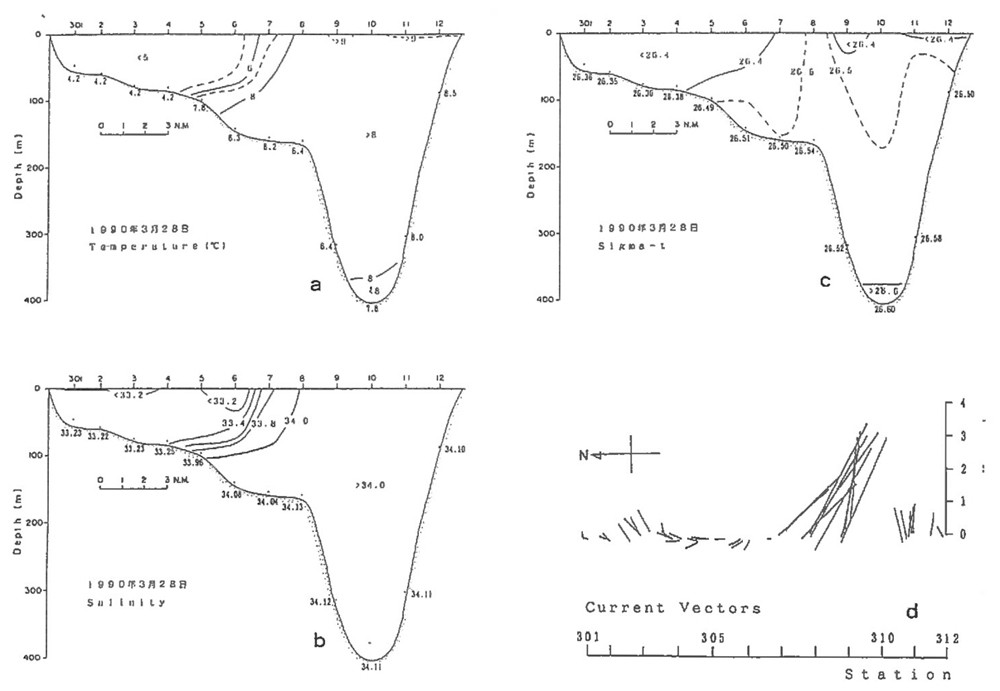

図4-8

3月の場合 1月の低温・低塩分水が密度成層を形成しているのに対して、図4−8に示すように3月は津軽暖流水、親潮系水ともに鉛直的に均一な水塊となっている。観測点307の表層から305の海底にかけて水温で3℃、塩分で0.6の水平的な差を持つ不連続面があり、顕著な水温・塩分フロント、すなわち潮目が形成されている。このフロントの北海道側は塩分が33.4以下、水温5℃以下で親潮接岸分枝水に近い特性を持っている。

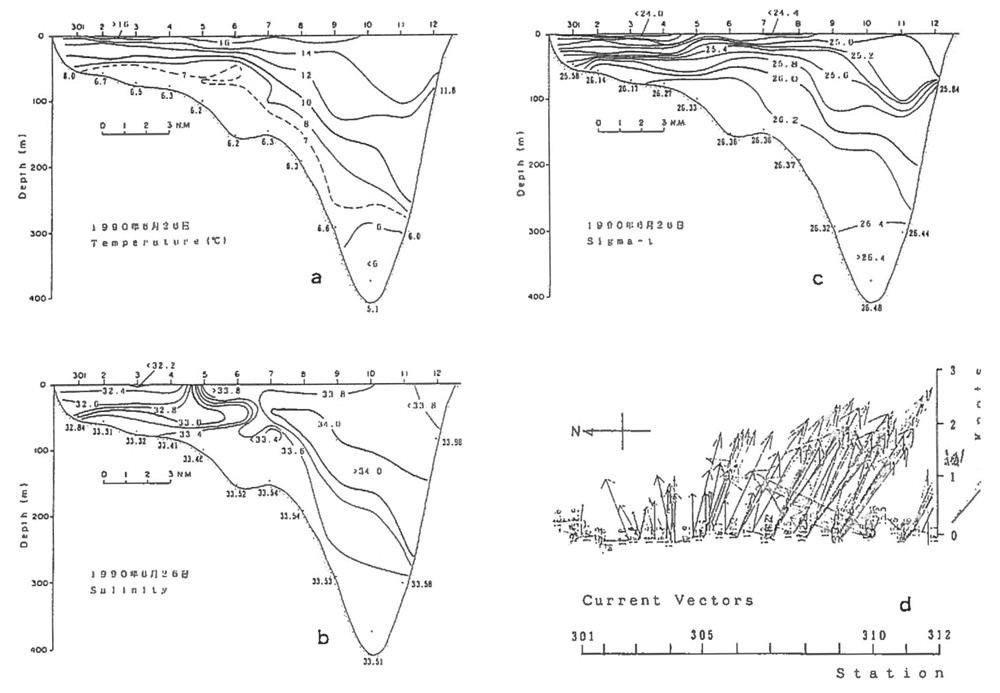

図4-9

6月の場合

図4−9に示すように表層の加熱の影響で成層がやや強まり、3月のような鉛直的に均一な状態は見られない。等温線は海底地形に沿って走り、また水温フロントは見られない。しかし、観測点304、305の間には、塩分で1.4、密度で0.6の差をもつフロントが見られる。塩分は3月に比べさらに低下し、33.3以下の水塊がフロントの北側を占めている。この水塊は昇温しているものの沿岸親潮水起源である。

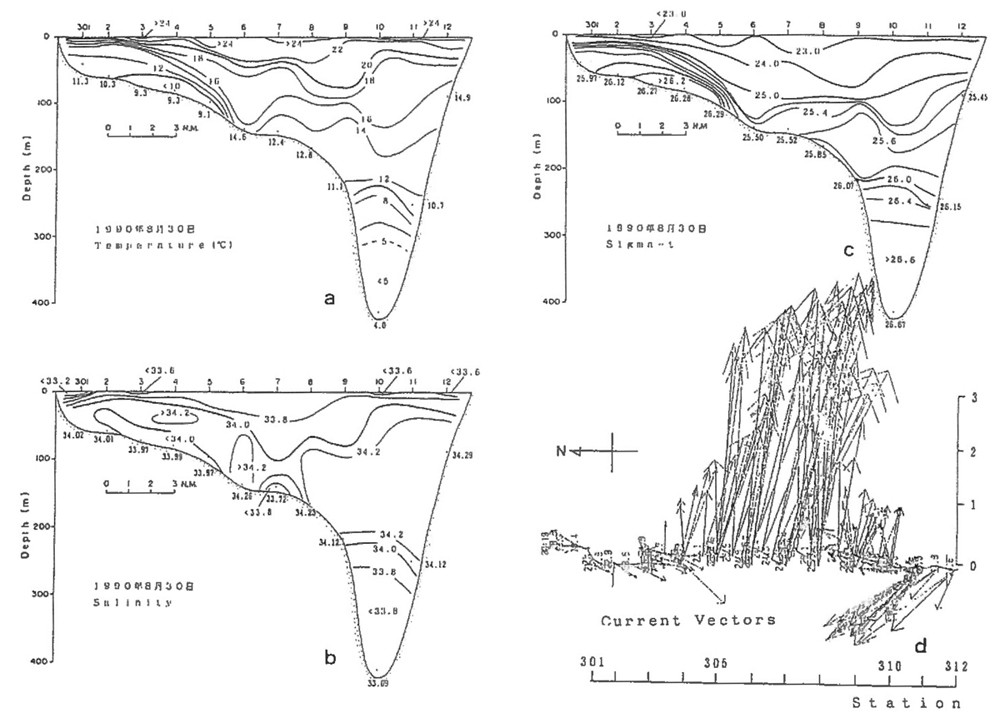

図4-10

8月の場合

図4−10に示すように親潮系水は北海道のごく沿岸の観測点301の20メートル以浅でしか見られず、それを覆うかたちで津軽暖流水が海峡内に広く分布している。また、最深部には最低水温4.9℃の流入が見られる。注目すべき点は、観測点302から305の海底沿いに低温・低塩分で密度の大きい水塊が出現していることである。本来ならば、この重い水は、斜面に沿って深みの方に流れ落ちてくるはずだが、浅いところに留まっている。このような構造は秋から冬にかけてしばしば見られ、冷水が沖合の深層から湧昇している可能性を示唆している。

ところでこの海域が、マダラはえ縄漁や一本釣りが行われる漁場となっていたが、これについては第7節で説明する。

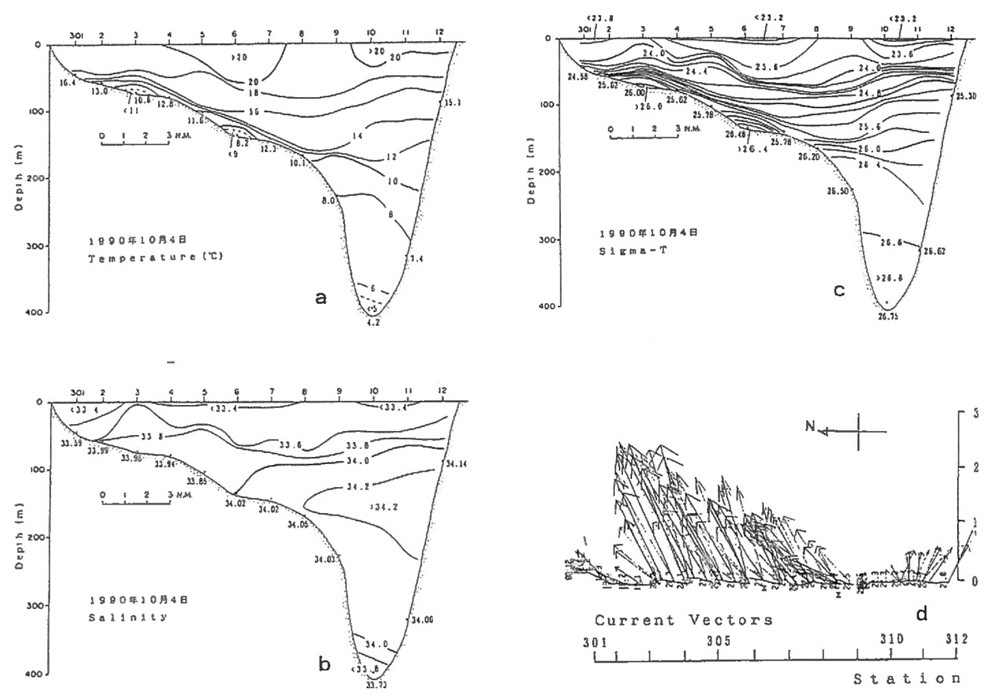

図4-11

10月の場合

図4−11に示すようにこのころから初冬にかけて津軽海峡東口への親潮系水の流入は見られなくなり、海峡全体が津軽暖流水に覆われるようになる。しかし観測点303と306の海底付近にはそれぞれ水温11℃以下、9℃以下、密度26.0以上、26.4以上の水塊があり底層フロントが形成されている。また8月と同様最深部には最低水温4.2℃の低温水の流入が見られる。このような構造は、これまでの観測では測点間隔が粗く、そして海底まで観測層が達していなかったため捉えることはできなかった。しかし、今回の観測では晩夏から初冬にかけてしばしば見られ、冷水が沖合の深層から湧昇している可能性を示唆している。