これら両調査域の大型底生動物と植物の分布状況と現存量を把握するために、スキユーバ潜水により昭和58年7月19、20日(第1調査域)、8月2〜4日(第2調査域)にかけて全調査点を、10月18日には3線距岸(75〜400メートル)、6線(100〜400メートル)、9線(50〜300メートル)、12線(75〜300メートル)と4線を定めて調査点38点を、昭和59年2月20日には3・6・12線の3線(調査地点28点)を調査した。これらの調査点において方形枠(1×1メートル)を用い、7・8月は動植物が1平方メートル、10月と2月はウニ類が4平方メートル、その他の動植物が1平方メートル内のものを採集し、試料とした。

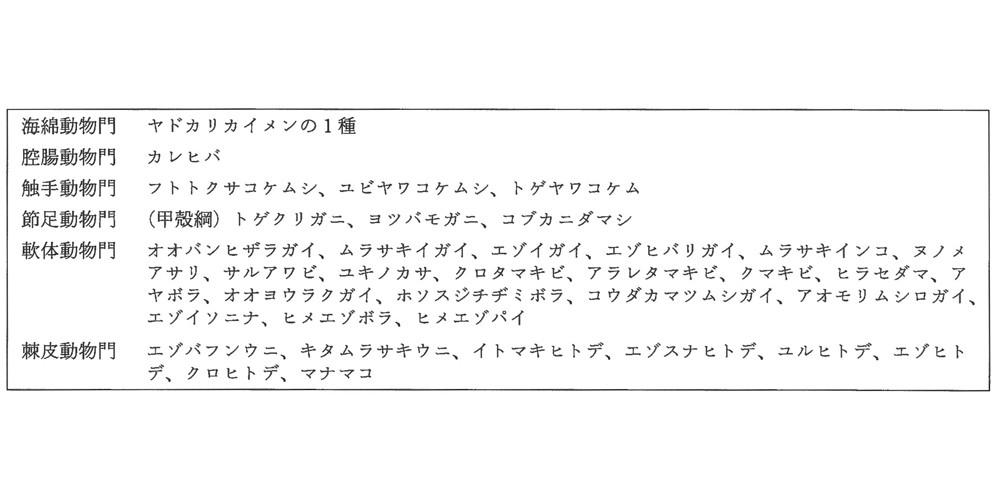

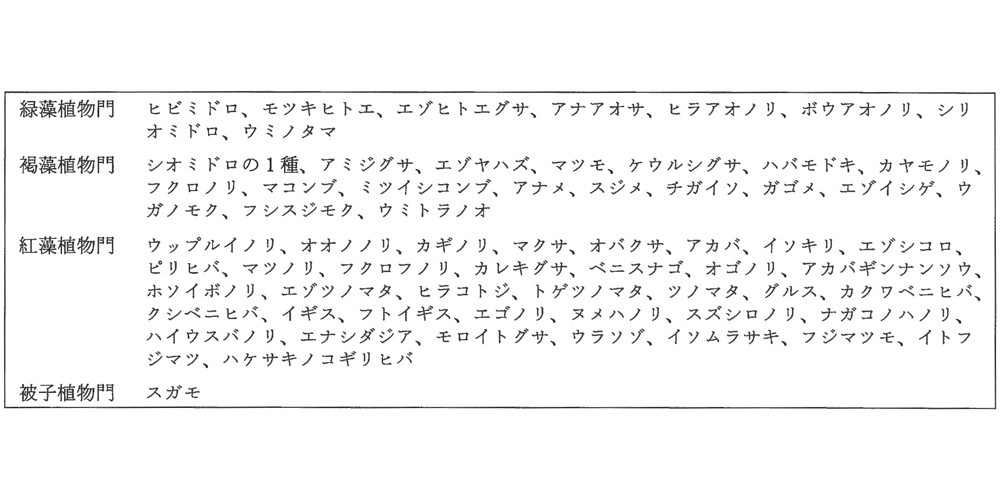

この地区で採集した主な大型底生動物は海綿動物1属1種、腔腸動物1属1種、触手動物2属3種、節足動物3属3種、軟体動物20属20種と棘皮動物7属8種の合計34属36種であった(表6−3)。また海藻についてみると、緑藻植物7属8種、褐藻植物16属18種、紅藻植物31属37種と被子植物1属1種の合計55属64種であった(表6−4)。この他に無節石灰藻として、ミヤべオコシ、エゾイシゴロモ、イシバモドキ属が分布している。

大型動物としてオオバンヒザラガイ、サルアワビとマナマコが分布しているが、これらの密度はそれぞれ0.02個体、0.006個体、0.1個体で、特に前2者の生息密度は極めて少ない。また、その他コケムシ類(フトトクサコケムシ、ユビヤワコケムシ、トゲヤワコケムシ)が水深8.5メートル以深に比較的多く分布していた。

表6-3 日浦地先に出現した主な大型底生動物

表6-4 日浦地先に出現した主な海藻