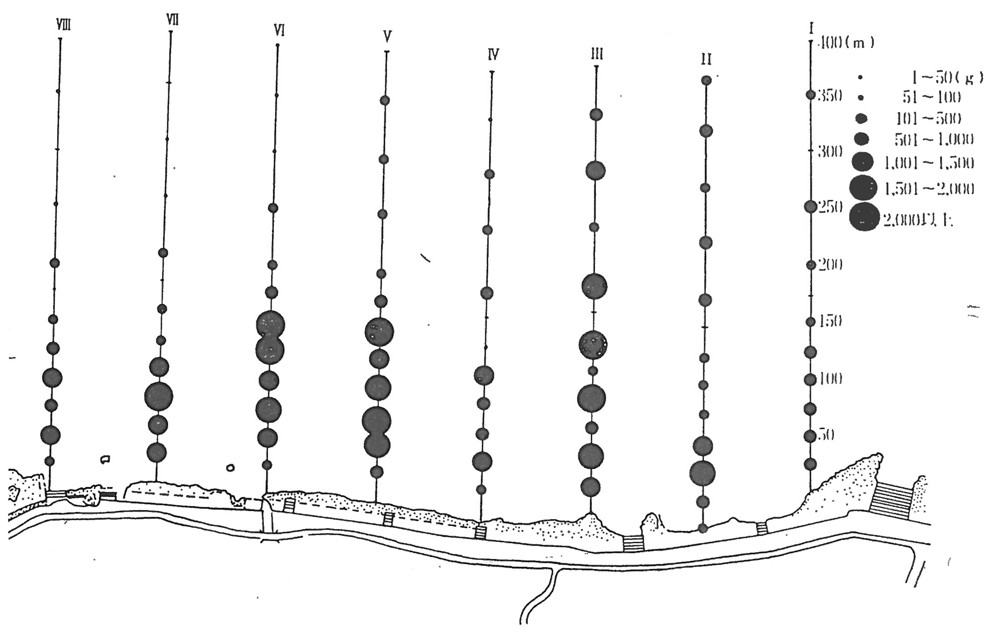

図6-5

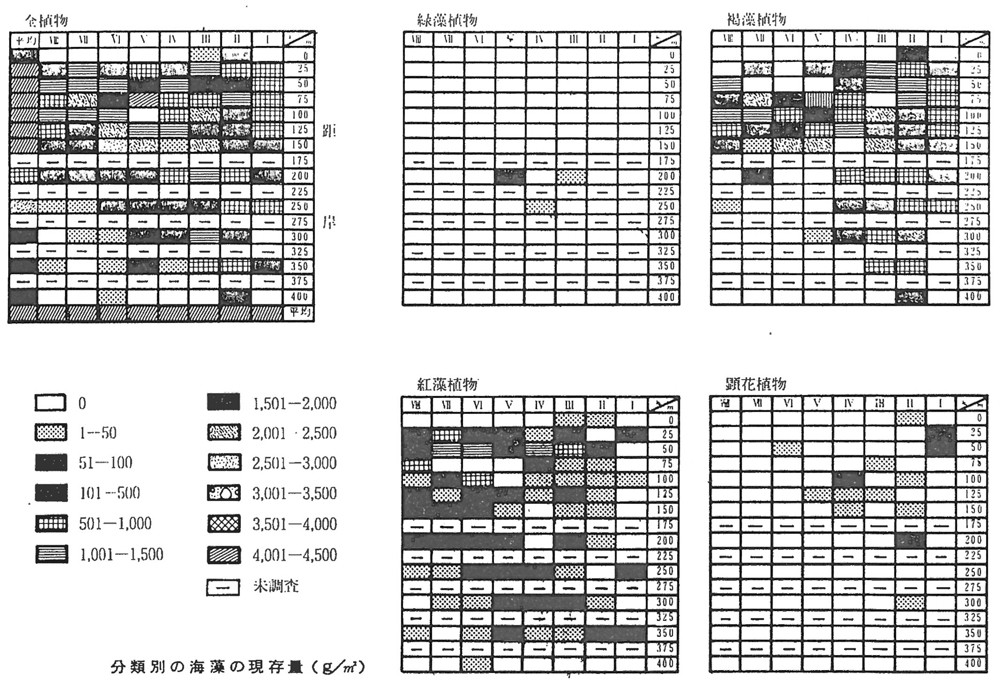

図6-6

図6−5は定線別の海藻の現存量を、図6−6にはこれら調査点の緑藻、褐藻、紅藻と海産顕花植物別の現存量を示した。これらから1平方メートル当りの現存量の単純平均値は674.6グラムであり、現存量の最高値はV−75メートル地点で1平方メートル当り4、140グラムであった。漁場全体を距岸別にみると、沖出し約200メートルまでの現存量の高いことが窺える。また、定線別に現存量をみると、Ⅱ線からⅥ線にかけてその値はやや高い傾向があった。またこの図から緑藻植物の分布領域は距岸200メートル付近に若干分布が認められ、褐藻植物はⅤ線からⅧ線の沖側(距岸200メートル以上)に分布は認められなかったが、他の調査点では平均645.4グラムと比較的高い現存量であつた。紅藻植物は単純平均で136.5グラムと低い値であるが、漁場全体に分布領域が認められ、さらに顕花植物の一種スガモはⅠ線からⅥ線の距岸200メートルに平均12.5グラムと集中分布している傾向がみられた。

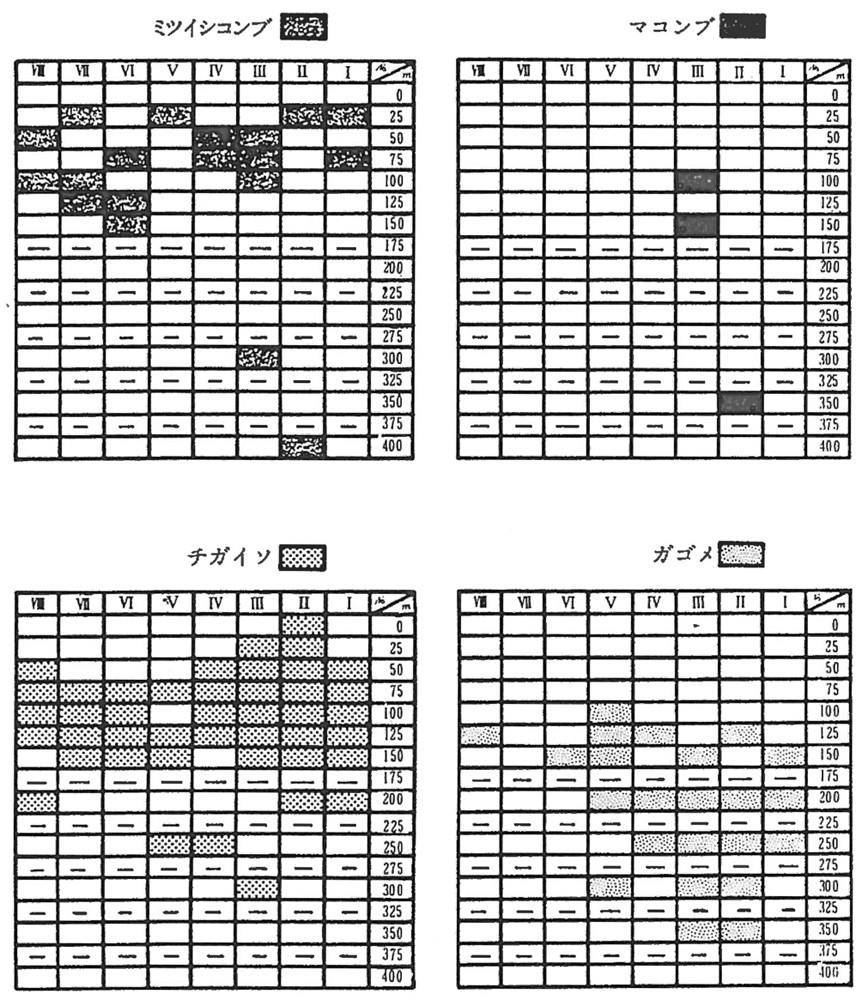

図6-7

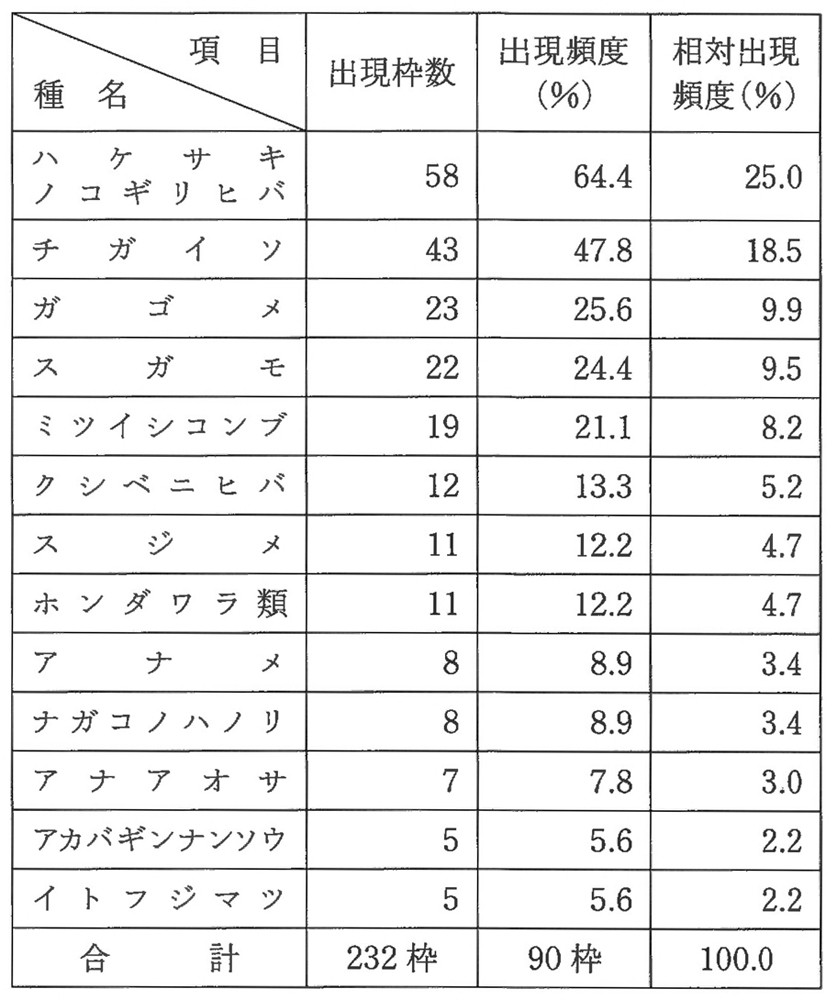

表6-9 恵山地区の海藻の優占種とその出現頻度

出現頻度:出現回数/調査枠数×100

相対出現頻度:出現回数/総出現枠数×100

大型褐藻植物であるミツイシコンブ、チガイソ、ガゴメとマコンブの水平分布を図6−7に示した。これからミツイシコンブとチガイソの分布領域はおおむね距岸200メートルまでの岸側で、ガゴメは距岸100メートル以遠であった。ミツイシコンブ、チガイソとガゴメの距岸別による葉長と重量の組成を比較してみたら、3種の分布領域の範囲内で岸側が共に生長の良いことを示していた。海藻種類別に出現頻度を上位5パーセント以上に限り、分布域をみたのが表6−9である。これからハケサキノコギリヒバが最も広い領域で生育し、優占種とされた。次いでチガイソ、ガゴメ、ミツイシコンブと優占順位が続いていた。