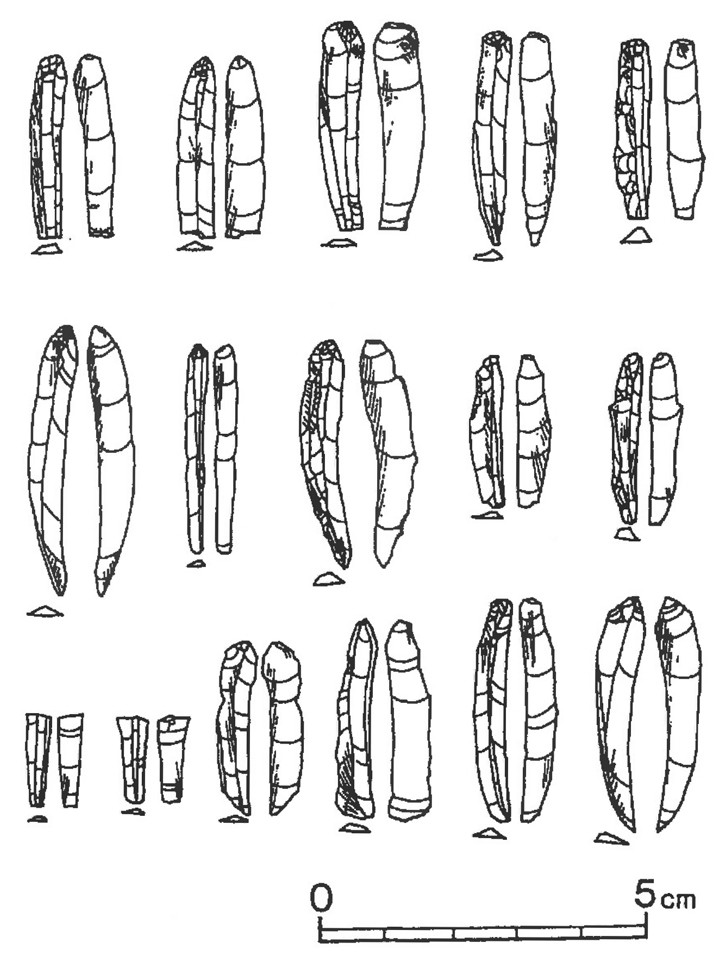

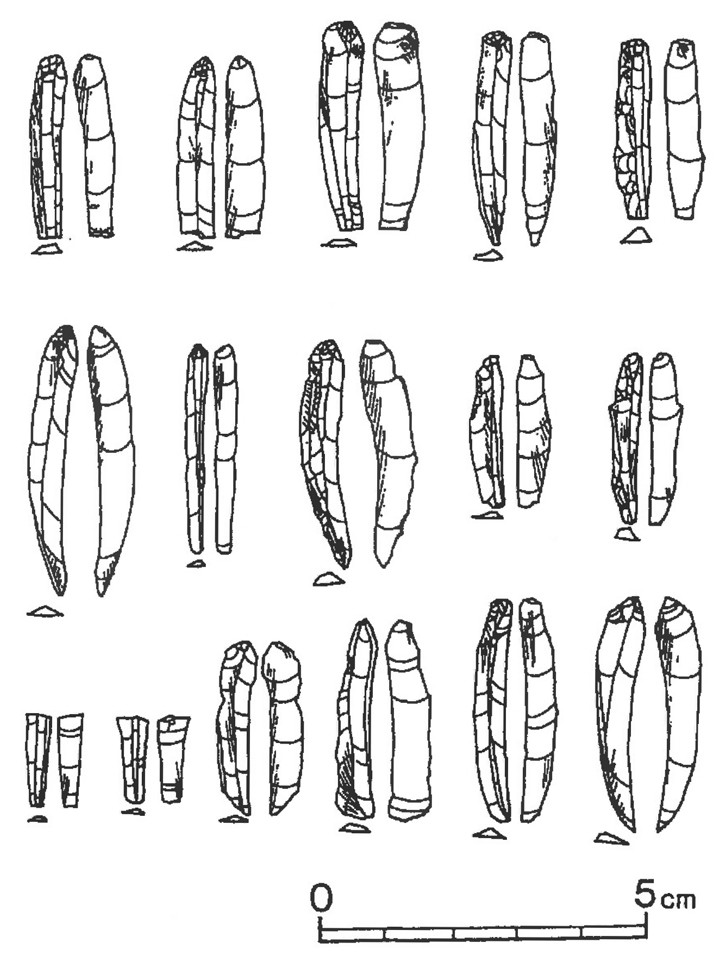

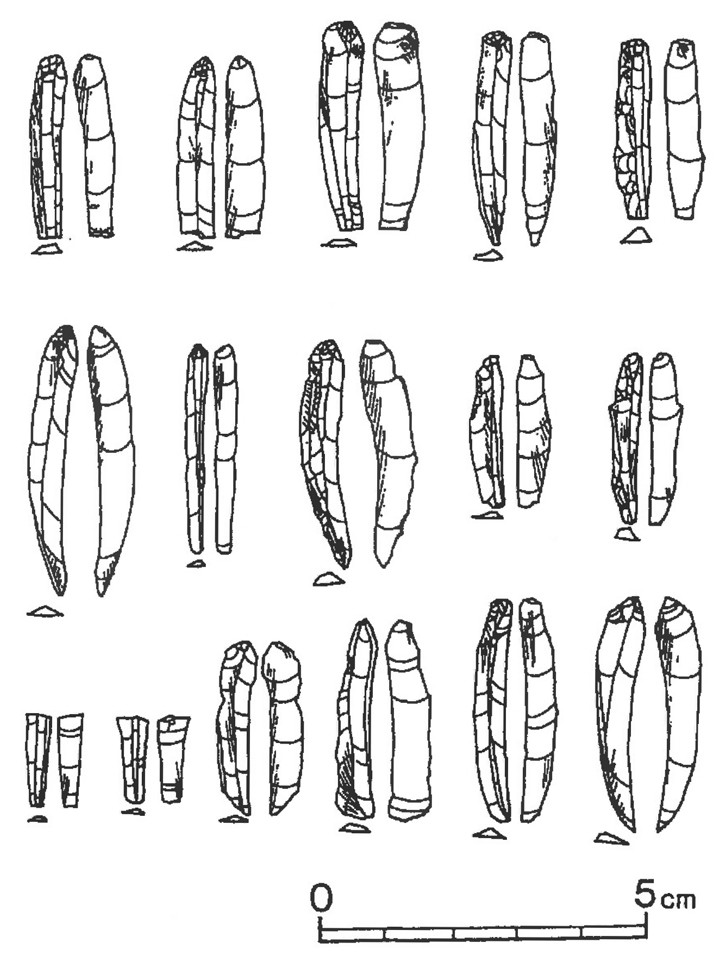

その後には細石刃と呼ばれる長さ4~6センチメートル、幅3~5ミリメートルほどの小型の石刃が登場する(第6図)。槍先形をした大型の両面石器を縦割りにして平らな打面をつくり、打面を連続的に打ち剥がして細石刃をとる湧別技法が特徴的である。道内で発見されている大半の旧石器文化遺跡はこの時期のものである。細石刃をつくる石刃核の製作技術の違いから、いくつかのグループに区分されている。

千歳市柏台1遺跡は、古砂丘上に位置したこの時期の遺跡で、約1.7万年前頃に噴火した恵庭岳の軽石を除去した微高地上から、細石刃や剥片がまとまって出土し、細石刃が約2万年前頃から使用されていたことが明らかとなっている(福井、1999)。

第6図 細石刃(白滝村服部台2遺跡・近藤台1遺跡)

『服部台2遺跡・近藤台1遺跡』白滝村教育委員会、1982