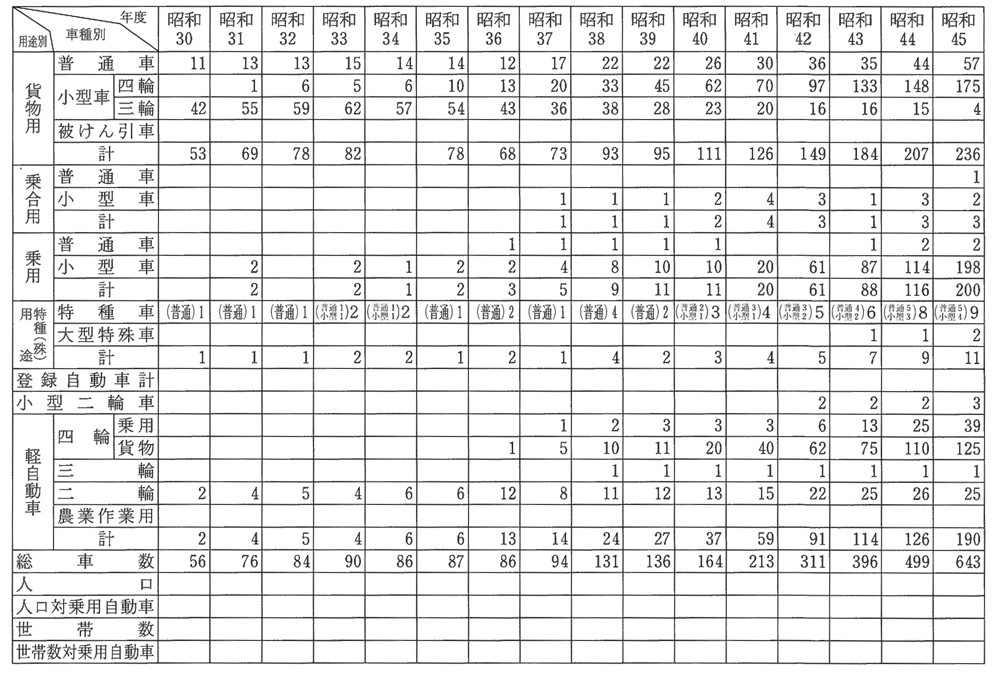

昭和30年(1955)に、貨物用のトラックなど11台・小型3輪42台・計53台であったのが、10年後の40年には貨物用車トラック26台・小型4輪62台・同3輪23台・合計111台、乗用車も普通車・小型車合せて11台保有している。貨物用車は10年間で2倍、それ程の伸び率とは思われないが、さらに10年後の昭和50年(1975)になると、トラック65台・小型4輪318台・3輪2台・計385台、30年の7倍以上40年のおよそ3.5倍になっている。また乗用車は673台、10年前の60倍余り、人口比12.4人に1台、2.5世帯に1台の割合となる。漁業が主産業でありトラックは仕事に欠かせないわけであるが、乗用車についての増加率は地元に自動車教習所が設立され免許取得が容易になったことも、その原因のひとつであろう。

貨物用車の増加は昭和56年(普通93・小型354・計448台)をピークに、以降減少に転じていくが、乗用車については、その後も増え続け、平成8年には1,568台、人口比で3人に1台、一世帯に1台、統計上どこの家にも自家用車があるという時代になったのである。

当然、函館バスの利用者は減少していった。函館バスの「輸送人員の推移」では、輸送人員・乗客は昭和47年(1972)まで毎年増加してきたが、その後、横這い状態が続き、昭和56年からは減少に転じ、平成12年はピーク時(昭和54年)の43パーセントにまで落ち込んでいる。本町の函館バス利用率はこれらの数値よりさらに低いものと推察される。このような状況から昭和41年設置された函館バス「恵山出張所」は平成15年廃止された。

平成13~15年度に函館バスは「函館市交通局バス部門」全路線を移管し利用客もその分増加に転じたが、自家用車利用の構造は変わらず、過疎化もあいまって殆どのローカル線は赤字を余儀なくされた。下海岸線も勿論である。

保有自動車数(1)

保有自動車数(2)